Boyaki 2023

ことありらいよろ2023(2023.12.31)

今年も一年間、当サイトおよびTwitter・YouTubeチャンネル等をご覧頂き、ありがとうございました。来年も、どうぞよろしくお願い致します。

今年の春に、ようやく流行病が5類移行したことで、公私共々「4年ぶり」という言葉も多々耳にした年でした。

プラベート

昨年は体調不良に悩まされた夏でしたが、今年の年明け直後はまだその尾を引いていた感じがありましたが、春にはほとんど変わらない状況に、ただ、昨年の発症が初夏~夏だったということもあり、今年も夏を迎えるまでは正直ビクビクしながら生活をしていました。なので、お盆にしゃんしゃん祭を終えたところで、自分の中で一区切り付いた感じと妙な安堵感がありました。

その安堵感から、ちょっと体重が戻り気味なので、コントロールをしていかないといけないですね。

そういえば、実は今年が本厄だった私。前厄の昨年がアレコレありすぎただけに、今年はヤバイかもってメッチャドキドキしながら過ごしていましたが、何とかなってくれました。

仕事

仕事に関しては次の春で丸19年になります。毎年のように異動しちゃうかも詐欺でしたが、今年の春に部署はそのままに立場が上がってしまったので、このまま上がっていく感じになっていくのかな…。

今年の写真

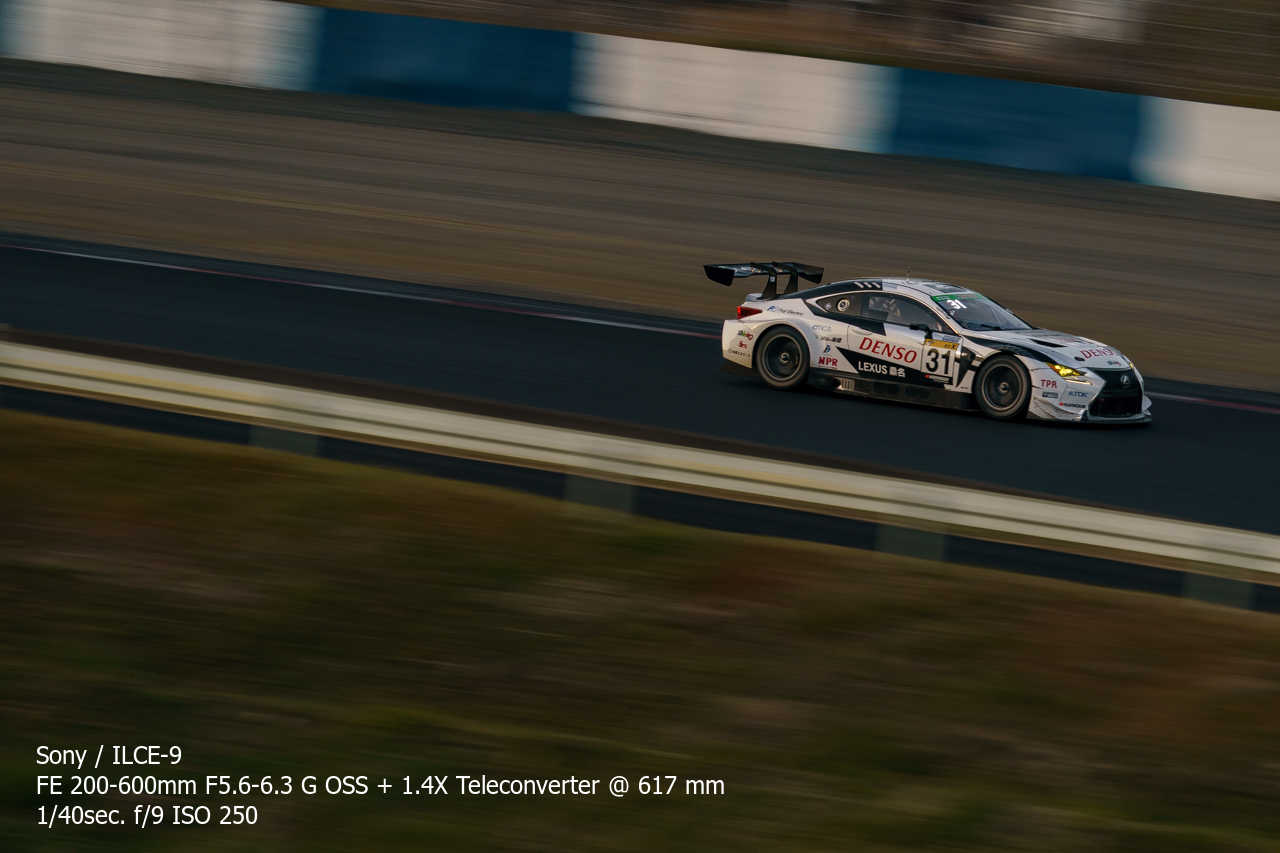

【第3位】SUPER GT 2023 GT500メーカーテスト at 岡山

第3位は、2月に行われたSGTのGT500メーカーテストでのショット。実は何気に2023年のマシン撮影の初っ端の場所がこの1コーナーのフェンス越し狙いでした。今までも狙ったこと自体はあったと思うのですが、初めからフェンス越しありきで狙いに行ったのは今年になってからかも。

【第2位】美保基地航空祭2023

第2位は、2014年以来、9年ぶりのリベンジを果たすことが出来た美保基地航空際でのブルーインパルス。あれ以来、ずっとリベンジしたいと思っていたのですが、その後3年連続でSF岡山戦と重複していて、2018年からSF岡山戦が秋にズレるも今度はブルーインパルスが来なかったりと、なかなか参加出来ずにいました。

YouTube動画にもまとめましたが、何か大人の遠足的な感じも含めて想い出に残る航空祭でした。

【第1位】香住ふるさとまつり海上花火大会2023

記念すべき第1位は、香住の花火大会。昨年が悪天候による急遽中止があったため、実に4年ぶりの開催となった香住の花火。これまでも度々、このランキングに登場してくる香住の花火ですが、1位はだぶん初めてかな。個人的には、写真もさることながら、2位の美保基地航空祭と同じく、混雑を避けて、列車に揺られながら行ったのが夏の思い出って感じです。個人的にはフィナーレのド派手はヤツもいいですが、まだかすかに明るさが残る時間帯で、色鮮やかなスターマインってのがお気に入りの1枚。

モノ

ここ最近は金欠もあって、あまりモノを買わずに来ていましたが、今年に入ってちょいちょい買ってます。

カメラ機材関係は、「今年のカメラ生活を振り返る2023」の方で振り返っているので、そちらをご覧頂ければと思いますが、それ以外だと、一番は10月にメインPCを更新したことですかね。5年半ぶりの更新ということでしたが、何気に初めての自作PCってことで、割と自分好みに仕上げられた気がします(出来れば、この年始に記事をまとめてしまいたい…)。

あと、地味ですが、マウス(ELECOM/XGXL30DBSKBU)とキーボード(ELECOM/TK-FDM116SKTBK)を更新しました。私の場合、こういった記事を書いたりする関係もあって、キーボードは完全に消耗品で、数年おきに更新するんですよね。また、マウスは以前から時間経過とともにグリップのラバー部分がベタ付いてくるという悩みを抱えていたのですが、「それなら、ラバーが使われていないマウスを使えばいいんじゃない?」っていう逆転の発想で、両方とも名機に出会った気がしていて、地味に満足感が高いです。

音楽

音楽に関しては、以前ほどは安室奈美恵フィーバーは落ち着いていて、やたらとB'zのLIFE FRIENDSを車内で流しています。なので、その影響で「JOY」とか「TONIGHT」が何だかいいです。本当は、Pleasureツアー参加していたらもうちょっと変わっていたんでしょうけどね。

あと、夏場は、しゃんしゃん祭動画の参考にさせてもらっていた「かんしゃら」さんのよさいこいの曲をやたら聞いていました。

恋愛

本当ですよ。どうするんですか、マジで。

来年の抱負

一様は本厄を過ぎたってことで安心してますが、まだ後厄なので気を抜かず、体調第一で乗り越えていきたいです。

2023年を代表するYouTube作品(2023.12.24)

今年もやってきました、年末恒例のYouTube動画シリーズ。どうやら、2013年からなので、今年で実に11年目に突入したようですね。まあ、最近、マジでテレビ見ないもんな…。

音楽部門

【公式】かんしゃら|第23回能登よさこい祭り総集編

今年を語る上で避けて通れないのが、このかんしゃらさんの動画との出会いですね。

何を隠そう、私って、6~8月頃って、職場のしゃんしゃん祭の練習&本番の収録と動画編集に躍起になっていたのですが、その時に何かしら参考に出来る動画がないのかな~と思って調べていてであったのが、何を隠そうかんしゃらさんでした。ぶっちゃけ、かんしゃらさん以外にも多数のよさこいチームが同様のPV的な動画を作っているのですが、もうこのかんしゃらさんにドハマリでした。ホント、今年の夏は通勤の車内でも流していたぐらいだったもんな…。

We love the Shan Shan (feat. Tottori Woman)

続いても、しゃんしゃん関連。

最終的な動画編集をするにあたって、踊りに使われている4曲を使うのは言うまでもないのですが、オフショットを集めたダイジェストみたいな動画に使いやすいBGM的な曲が無いかな~と昨年からいろいろと探していて、こちらの鳥取市繁華街活性化組合の動画に出会って、この曲に出会いました。いろんなアーティストさんがカバーしているバージョンもあるのですが、個人的にはこの原曲版が好きですね。

というか、地元民でも知らないぐらいなので、もうちょっといろんな場面で上手に活用すればいいんじゃないのかな?って思うぐらいいい曲です。

エンタメ部門

日本全国使って壮大な鬼ごっこしてみた

エンタメ系からのチョイスとして、今年はちょいちょい鉄道系の動画を見ている気がするのですが、そのキッカケは間違いなく西園寺チャンネルのこの鬼ごっこ企画からだった気がします。ぶっちゃけ、最後の最後が割とあっけない感じで終わってしまった感じもありましたが、なかなか素人がやるレベルじゃないクラスの壮大な企画だと思います。

撮り鉄撮り

たまたまオススメに出てきた動画なんだけど、「撮り鉄撮り」ってのがメッチャ面白い。ただ、見方変えるとメッチャ怖い話だけどな…

レギュラー落ちを余儀なくされるタコ足配線

こちらもたまたまオススメに出てきたアニメ。タコ足配線あるあるな上に最後のPCとかメッチャ最悪だわってのが分かるわ~。他にも似たようなシリーズあるので結構オススメです。

ガジェット部門

SSD性能レビューで知りたいたったひとつのこと

突如として現れたふわふわハードウェアさんのチャンネル。基本的には、SSDの性能レビューを紹介しているのですが、この動画を見るとSSDって同じように見えて実は結構性能が違うというのを思い知らされます。

中でも違いがよく分かるのは、こちらのガチ性能比較レビュー。まあ、ぶっちゃけ普通のユーザーさんだとそんなに気にならないことかもしれませんが、私のように1日の撮影データが100GB単位で膨らむようだと、この連続書き込み性能って意外と無視できないんですよね。

実際、こちらの動画を参考に、970 Evoを購入し、その後、新PC用にSolidim P44 ProとSN850Xを購入しました。

青いPCを作る!Core i5-13400FとPG SONICを使って、16万以内でPCを組んでみたぞ!

続いては、自作PC界隈では有名なGRADEONさんの青いPC動画。ドスパラ限定モデルの青色のケース・ファン・CPUクーラーが登場したみたいで、ちょうど自作PCを組みたいなぁと思っていた時期で、完全にハマってしまった。

マジでこの青いケースを購入することも考えたけど、どうしてもCPUクーラーがあんまり冷えないかなぁと思ってケースは断念して、せめて…ってことで新PCのケースファンはこの青いFK120 Blueを付けてます。

エッセンシャルグラフィックスのテロップテクニック5選!

ガジェット系最後は、どちらかというとTipsでかなり地味な話。

PremiereProのエッセンシャルグラフィックスで部分的にスタイルを指定するってのが標準だと出来なくて、個人的にもメチャクチャ不便だったんだけど、この一度全部スタイルを適用させて、必要なところだけCtrl+Cでコピーして、Ctrl+Zで戻って、Ctrl+Vで貼り付けるという技がマジで活躍してくれました。あちこちで情報収集してたけど、たぶんこのTipsを紹介しているのって、この動画だけな気がします。

っていうか、標準で部分的にスタイルが選べるようにしてくれればいいんだけど…

オリジナル作品部門

続いては、私のオリジナル動画です。

SUPER GT 2023 GT500メーカーテスト at 岡山国際サーキット

よりによって、2月のGT500テストの動画なの?って感じもするかもしれませんが、実は私の撮影記vlog動画の中で、何故かメチャクチャ再生数が回った動画なんですよね。気づけば、8000回を越えてます。たぶん、普通にオススメに紹介されたのが影響しているのでしょうが、2月ということで、他にモタスポ系のネタが無くて、上に上がりやすかったってのもあるのかな?。

2023 AUTOBACS SUPER GT Round.3 SUZUKA GT 450km RACE

あとはやはりSGTの鈴鹿戦ですかね。一様、昨年S耐の鈴鹿戦の動画は上げたのですが、やはりS耐とSGTとは違いますからね。本当は、宿泊時のルーティーンとか機材紹介的なのも録画しようかなぁとは考えてはいましたが、やはり実際にその日になるとそんな元気はなかったですね💦

今後のカメララインナップを考える(2023.12.20)

今年も残りわずかですが、今年はSONYのフルサイズα登場から10周年ということもあってか、いろんな機種が立て続けに登場してきました。そんな中で、α7RIV以降、ボディ購入をしていない私ですが、これからどうするのか、自分の整理も含めて書き留めてみました。

現状の機材に対する不満

現在、α9・α7RIV・α6400と3台のミラーレス機を持っているのだが、現状、それらに対する不満点を並べて見た。

| 不満点 | |

| α9 | ・APS-Cクロップ時の画素数が少ない(3,300万画素クラスがちょうどいいかも) ・APS-Cクロップの切り替えがモタつく(BIONZ XR搭載機で解決済み) ・UHS-IIスロットが1つのみ(α9IIで解決済み) ・メカシャッターがショボい(α9IIで解決済み) ・秒間15コマが欲しい(α1で解決済み) ・動画性能は最もショボい |

| α7RIV | ・ファイル容量大きい(α7RVで解決済み) ・手ブレ補正弱い(α7RVで解決済み) ・動画性能ショボい(α7RVで解決済み) |

| α6400 | ・中途半端 ・バッテリーが旧型(α6700で解決済み) ・手ブレ補正非搭載(α6700で解決済み) |

| RX100M7 | ・広角に弱い ・ND非搭載 |

サーキットではメイン仕様となっているα9。さすがに、2017年5月の機種ということで、もはや6年ちょっとが経過したことになる。その2年後に大型アップデートでリアルタイムトラッキングや瞳AFが搭載されて強化されたとはいえ、α7IIIどころかα7RIIIよりも前に発売されたボディ。積層型センサーという大きな優位性は持ちつつも、ハードウエア的な遅れは否めない。

αシリーズと世代

| 世代 | 機種 | 特徴 |

| 第1世代 (2013) |

α7、α7R、α7S | ・第1世代ボディ |

| 第2世代 (2014-15) |

α7II、α7RII、α7SII | ・第2世代ボディ |

| 第3世代 (2017-18) |

α9、α7RIII、α7III | ・第3世代ボディ |

| 第4世代 (2019-20) |

α6400、α7RIV、α9II、α7C | ・第4世代ボディ ・リアルタイムトラッキング ・UHS-II対応デュアルスロット搭載 |

| 第5世代 (2020-22) |

α7SIII、α1、α7IV | ・BINONZ XR&新メニュー ・書き込み中のAPS-C切り替え対応 ・アクティブモード搭載 ・CFexpress Type A対応 |

| 第6世代 (2023) |

α7RV、ZV-E1、α6700、α7CII、α7CR | ・AIプロセッシングユニット&リアルタイム認識AF ・ダイナミックモード ・協調手ぶれ補正 |

| 第7世代 (2023-) |

α9III | ・第5世代ボディ |

私が持っている機種の中では、α7RIV(2019年9月発売)が最も新しいが、実はこの直後に発売されたα9II(2019年11月発売)を含め、ここまでがα第4世代となり、次の第5世代ではBIONZ XRが搭載されて新メニューになり、動画もアクティブ手ブレ補正が搭載されるなど、機能アップの幅が大きく、さらに今や第6世代からはAIプロセッシングユニットを搭載している。そして、年明けに発売されるα9IIIの登場で、ボディ(特にグリップ)も進化してしまい、さらに次の第7世代へと突入してしまった。そう思うと、私の機種がいかに古いかを分かって貰えるかもしれない。

【α9】不満はある、が撮れない訳ではない

そう考えると、私の中では最も古い機種にあたるα9。さすがにそろそろリプレイスを考えてもいい周期に入っているのは明白である。

確かに、先にも述べたとおり、α9にはいくつかの不満点はある。ただ、いずれも使い勝手の面での不満点であり、決定的な欠点とはいえないし、その不満点によって「撮れない」という訳では無い。そう、言い換えれば、リプレイスをしたからといって、撮れる画が変わるかといわれれば、そう変わらない気がする。実は、このことが話をややこしくしている。

しかも、私の使用頻度のうち、α9はほぼサーキットでのマシン撮影だ。以前は、フレッシュエンジェルズなどのライブも撮影していたが、最近はRQを撮影してもピットウォークやグリッドウォークでのポートレート的なものばかりなので、α9的な爆速AFも高速連写も不要。

α9IIIは登場したが、欲しいのはそこじゃない

そして、この年末にようやく満を持して、α9IIIが発表された。グローバルシャッター搭載で革新的な機種になったのは間違いないが、私が望んでいたものより、だいぶん斜め上を言ってしまった。本音で言えば、私的にはα9II Mark.2が欲しかった。それで、せめて現在のα9IIと同等の価格帯というのが希望だったが、予想どおり、α9IIIは現行機よりも+15-20万円近く高くなった。普通に考えても、α9IIIを1台買うお金で、α7IVが2台買えてしまう。さすがに、これは手が出ない。

むしろ、もう1台α9を買うという選択肢

その一方で、最近ちょくちょく感じているのは、「もう1台ブラックアウトフリー機があることのメリット」だ。というのも、これまでサーキットでのマシン撮影といえば、超望遠レンズで高速な被写体を狙うというのが当たり前だったが、昨年あたりから岡山国際サーキットでは比較的近距離からフェンス越しで明るいレンズ・F値でフェンスをボカして流す、という撮り方を始めだした。これにより、今まではマシン撮影=SEL200600Gだけだったが、最近ではF2.8通しのSEL70200GM2もサーキットで使うようになった。こうなってくると、今まではゴミのこともあったりして、マシン撮影用は出来るだけレンズ交換等をしないようにしていたが、必然的にレンズ交換の作業が生じてしまう。これは単純にゴミ的な問題だけでなく、近年、5~10分単位で撮影場所を変えて撮影していく私のスタイルには、かなりのロス時間になってしまう。そう考えたときに、もう1台ブラックアウトフリー機があれば、この煩わしさ・時間的なロスが短縮出来るのではないか?と考えるようになった訳です。

ちなみに、現在、α9の中古価格は20万円台前半、α9IIだと35万円前後で購入出来る。ただ、おそらくα9IIIが発売された暁には、いずれももう少し値下がりしてくることは容易に想像出来る。個人的には、α9はメカシャッターがショボすぎて、普段使いをする気が無くなってしまうことを考えれば、少々高くてもα9IIにしておいた方がいいような気はする。そうなると、ポートレート撮影時のサブ機としても、今まで以上に気兼ねなく、α9IIを使い倒せる気はする。

鍵を握るα7V

一方で、動きが気になるのはα7V(仮)の存在だ。

というのも、普通に考えて、SONYが積層型センサーの技術を「これで終わりデース」みたいなことをする訳がない気がするということ。SONYは、センサーメーカーとしては最大手であり、これまでも裏面照射型センサーが次第に下位モデルにも広がってきた経過がある。

そういったことを考えると、α7無印シリーズに積層型センサーが落ちてくる可能性はあるのではないだろうか。これは、単純に私のような高速連写やブラックアウトフリーといった面だけではなく、動画撮影においても、通常のセンサーよりローリングシャッター歪みが出にくいというメリットもある。SONYであれば、他メーカーがハイエンド機にしか搭載していない積層型センサーをシレッと標準機に搭載してきて、「これがうちの標準機ですけど何か?」みたいなことをやっても不思議ではない。逆に言えば、それが出来るのはSONYだけじゃないかと。

α7Vに話を戻すと、α9IIIが大幅にグリップ形状が変わったことも大きい。おそらく、これは過去のαシリーズの流れを考えても、α9IIIだけがこの形状になるとは考えづらい。普通に考えれば、同じグリップがα7Vに搭載されるのは9割近く間違いないのではないだろうか。

もし、α7Vに積層型センサーが搭載されて、ブラックアウトフリー撮影が出来るようになれば、私の中で、α9後継機はこのα7Vで十分に賄う事が出来る。また、場合によっては、現在α7RIVがになっているポジションもα7Vが対応出来るようになる。なので、いずれにしても、個人的にはこのα7Vの動きを注視したいところになる。

【α7RIV】必要以上の画素数と手ブレ補正の弱さ

一方のα7RIVだが、やはり一番のネックは何を隠そうその画素数と容量の大きさだ。私の中で、α7RIVを使うのは、サーキットではピットウォークなどでのレースクイーンの撮影、そしてそれ以外でのポートレート撮影などなどだ。

元々、私がR系の高画素機を手にしたのは、α7RIIIの時だった。ただ、この時は、α7IIへの不満が募りに募っていて、α7IIIの登場を待てきれずに、α7RIIIを購入するという流れだった。なので、正直、高画素が必要だから購入した、という訳では無い。なのに、なぜα7RIVを購入したのかというと、マシン撮影を考えたときに、やはりAPS-Cクロップを必要とする場面があり、その時に、高画素機は有利。一方で、α7RIIIはまだ像面位相差AFでのF値の制限があったりして、超望遠レンズとテレコンの組み合わせだと難があった。そこに、α7RIVを導入したら解決するのでは?という思いで手を出した。

しかし、実際は、あれだけα9が手ブレ補正がそれなりに効いてくれるのに、α7RIVになったとたんに手ブレ補正の性能があまり期待できない。もちろん、高画素機な分だけ不利なのは容易に想像出来るが、APS-Cクロップを使っているということは、それなりの望遠のシチュエーションなので、そんなときこそ手ブレ補正が効いて欲しかった。さらには、私自身がマシン撮影がブラックアウトフリー機に慣れてしまったことで、画素数があるとはいえ、α7RIVのメカシャッターでの追従性に違和感が出てきてしまった。なので、マシン撮影に関しては、もうしばらくα7RIVを使用していない。

また、ポートレート系に関しても、レンズとの兼ね合いはあるが、やはり手ブレにシビアというのは否めない。特に、念願で購入した35-150mm F2-2.8だと、レンズ内手ブレ補正が非搭載なので、なおさら手ブレが気になってしまう。

確かに、ポートレートにおいては、高画素の撮影によるメリットというか優越感というかは、確かにある。ただ、私のようにHPの掲載や、ちょっとしたサイズの印刷であればそこまでの画素数は必要ない。むしろ、高画素が故の容量や手ブレのシビアさといったデメリットの方が大きい。また、画素数に関しても、最近ではソフト上で解像度を増すことが簡単に出来るようになってしまったので、なおさら高画素機にそこまで特別にこだわる必要ないだろう。

そうなると、普通に考えれば、1つダウングレードして、無印系にリプレイスするというのが一番素直な選択といえる。

私にとって、APS-C機は要るのか

では、こういった状況を踏まえて、3つ目の機種となる、α6400はどうするのか。

私の中でα6400は、間違いなく小型軽量コンパクトというのが唯一の生命線になっている。ただ、逆を言えば、それ以上でもそれ以下でもない。

というのも、

・中央EVF機ではない ⇒ そもそもサーキット撮影には、今や使いづらい

・ブラックアウトフリーでもない ⇒ やっぱり、サーキットには今や使いづらい

・ボディ内手ブレ補正が無い ⇒ 動画撮影も手持ち撮影には難がある

・バリアングル液晶ではない ⇒ ジンバル運用も決して良いわけではない

・グリップ感が悪い ⇒ グリップ付けているが、そうなると本来の小型軽量が本末転倒

といった不満点の積み重ねそのものが、α6400の稼働率の低さにも影響している気がする。

あと、そもそも小型軽量が本当に必要なのか?という思いもある。というのも、私の場合、最も小型軽量のポジションには、RX100M7がいる。コイツが、ほぼ不満点もないぐらいの名機なので、ほとんどのことがRX100M7で事足りてしまう(唯一足りないのは広角のみ)。

しかも、APS-C機といえども、レンズを含めればそこそこのサイズ感になるので、そうなると「本気で撮りに行くなら、結局フルサイズ持って出ればいいじゃん?」って思う。

実際、2019年に購入して2020年ぐらいまでは、たまに持ち出してはいたけど、それ以降、ほとんど持ち出していない。唯一、持っていったとすれば、花火の撮影の際に動画用に持っていったというぐらい。これなら、早く売ってしまって何かしらの軍資金にした方がいいようにも思う。

この雰囲気だとα7CIIを買っても宝の持ち腐れになる

以前は、α6400を売却して、α7C系に移行したらいいのでは?というのも考えた。今年、α7CIIも登場したのでタイミング的にはなおさらいい。もちろん、いい機種であるのは間違いないが、私のカメラ使用の雰囲気からすると、やはりα6400の二の舞になりかねないと思っている。

というのも、私の場合、撮影シチュエーションとしては、ガッツリとEVFを覗いて撮影する機会がほとんど。場合によっては縦位置グリップを付けるほど。そうなるとα7CIIではどう考えても非力だ。しかも、私のフルサイズレンズのラインナップは結構大きい。そうなると、α7CIIのグリップではどうにも足りない。

もちろん、動画だけに特化させるという考えもアリではあるが、それはそれでちょっと贅沢な使い方だし、フルサイズ機をジンバルにのせて動画撮影ってのは、しゃんしゃん関係ぐらいしかない。むしろ、通常のスチル撮影の合間に、ちょっと手持ちで動画も残したいって感じなので、そうなると、やはりα7無印系の方が相性はいい。

とはいえ、静止画以上に動画性能の進化の差を感じる

一方で今年、しゃんしゃん祭り関係の動画をα7SIIIを2ヶ月間レンタルしたりして、アレコレ撮影していて感じたのは、思っていた以上に動画性能の向上が大きいということ。ついしばらく前までは、α7SIIIがトップレベルだろうと思っていたが、BIONZ XRを搭載しているα7SIIIでも瞳AFには限界があり、それは動画撮影時の方が特に感じる。こうなってくると、動画撮影を考えてしまうと、もはやAI AFを搭載している第6世代以降の機種でなければダメなのでは?と思えてしまった。

なので、しばらく前までは、先のようにα7RIVからα7IVに乗り換えるかな?なんて考えていたが、それではダメで、AI AFや協調手ぶれ補正が搭載されているα7RV・α7CIIか、α7Vでなければダメかもしれない。

α7RVに手を出すか、α7Vまで待つか…

いろいろ考えて、次のボディを考えたときに、今やα7RV以降の第6世代機種で無ければ無意味な気がする。

そうなってくると、選択肢は大きく2つで、α7RVに手を出すか、α7V登場まで待つかの二択になる。

実は最近までは、α7Vまで待つの一択だと思っていた。というか、それしか無いと思っていた。

というのも、α7RVって高いし、今さらそこに無理して背伸びしたって…という思いがあったが、当初は50万円以上した機種だが、今では46万円ぐらいが相場。しかも、ここにきて5万円のキャッシュバックが降りてきているので、実質41万円になった。こうなってくると、もしα7Vが登場してきたとしても、現状のα7IVが33万円(キャッシュバック適用で実質30万円)ということを考えれば、おそらく35万円ちょっとぐらいになりそう。そうなると、α7Vとα7RVの価格差は5万円となり、意外と大きくは無い。

そして何より、α7RVは既に売られているが、α7Vは今のところ登場時期は未定。個人的には来年後半には…って思っていたが、有名噂サイトでは2024年は登場せず、2025年という話なので、これだけで撮影チャンス的には少なくとも1年は空いてしまう。この間、動画撮影用にボディをレンタルしたりしたら、5万円ぐらいはかかる。そう考えたら、α7RVに手を出してもいいのかもしれない。

2023鳥取県周辺の花火大会まとめ(2023.07.10)

いよいよ、今年もそろそろ花火大会の時期になったので、近隣の花火大会をまとめてみた。

| 土 | 日 | 月~ | |

| 7/15-17 | 【20:00-】浜坂ふるさと夏まつり | ||

| 7/22-23 | 【20:00-】香住ふるさとまつり | 【20:30-】東郷湖水郷祭 | |

| 7/29-30 | 【20:00-】浦富海岸花火大会 【20:00-】とまり夏祭り |

【20:00-】たけの海上花火大会 | |

| 8/5-6 | |||

| 8/12-14 | 【8/15 20:00-】 市民納涼花火大会 |

鳥取県東部~兵庫県北部の中で、例年トップバッターをきるのが浜坂の花火大会。早い時期の開催で20時開始ということもあり、西の空がもう少し明るい時間帯に狙える花火としては結構貴重。個人的には、例年、浜坂で予行練習という意味合いが強いです。

攻略ポイントは駐車場の確保だけ。昨年は17時前でかなりギリギリだったので、16時~16時半ぐらいには到着しておいた方が無難かも。ただ、先日の美保基地の航空祭なんかを経験すると、パーク&ライドでJRを使ってもいいのかな?って気もしてます(特に浜坂から鳥取方面に行く人は少ないと思うので…)。ただ、会場からJR浜坂駅までは1.5km、Googleマップだと徒歩17分。混雑していることを思うと、たぶんそんな速度では歩けないかも。そして、浜坂駅発の鳥取方面行きは21:31発。間に合う気もするけど、結構微妙。とはいえ、浜坂はあまり場所どりの必要が無いので、列車だと到着時間をゆっくり出来るので、さあどうするのか。

そして、ある意味本番なのが香住の花火。昨年は悪天候で船が出せないということで急遽中止になってしまったが、今年は悪天候時は翌日に順延ということで、完全に中止ということは無さそう。それよりも、こちらにもあるとおり、これまで使っていた矢田橋下の河川敷の駐車場が、橋の架け替え工事で使えないんですよね…。となると、現実的なのは香住小学校のグランドだけど、混みそうな予感だし、17:30~開始とはいえ、何時なら大丈夫なのか…。そうなると、浜坂以上にパーク&ライドの可能性は悪くない(駅も近いし)。ただ、そうなると、香住22:06発で余裕はあるけど、鳥取駅は23:32着なのよな…。

いずれにしても、硬いのは浜坂と香住だけど、久しぶりに東郷湖の水郷祭に行くってのもアリ。東郷湖の水郷祭は行った事があるとはいえ、もう11年前の2012年。しかも、ちょっと微妙なところで煙まみれだったので、行くならキチンと東郷側で撮りたい気もする。

あと、去年から気になっているのは泊と竹野。泊は漁港から上がるらしいけど、むちゃくちゃ近いらしい。

今年のしゃんしゃん祭にどう挑むか(2023.05.14)

実に4年ぶりの市街地開催

気づけば、今年もしゃんしゃん祭の季節が近づいてきて、そろそろ練習が始まるタイミングとなってきた。

今年はすでに市街地での開催が正式に発表されているが、市街地開催となると2019年以来、実に4年ぶりになる。私が開催要領を眺めた限りだと、

・8/14(月)18:30~21:00開催(一部制。以前の2部の周回コースのみ)

※クラス分けはしない(コンテストの開催も無し)

・踊り子:8名以上40名以下

・横4列の隊列(若桜街道の車道工事による幅員減少及び感染予防対策として観客と踊り子の距離を保つため)

・フィナーレは、踊り子全員がきなんせ節を沿道の観客側を向いて板付きで踊る

・創作踊りはOK

・マスク着用および、かけ声の有無に関しましては各連の判断に委ねる

カメラマンという立場から考えると、大きな変更点は横4列の隊列になるということ。正直、これまでの横5列は沿道との境目が狭いし、踊り子同士の間隔も狭くて撮影しにくかったので、そういう点では嬉しいかも。

そもそもどう仕上げるのか

実はそもそも論として、ここの部分ってとても大事なんですよね。つまり、何をどういう風に仕上げるのかによって、撮り方と何も大きく変わってしまう。

私の場合、基本的には職場が参加するので、その撮影係的なポジションであり、例年の落とし所としては、スチル写真が何枚かと反省会(要は打ち上げ用)の動画の作成。とはいっても、私は元々スチルの人間だし、撮影係という立場で入ったのもスチルありきで入って、たまたま反省会用にスライドショー動画を作ったら好評で、それが定番になったというだけ。なので、2021年までは本番はスチル撮影のみで、昨年初めて動画メインで仕上げたという感じ。

参考にする動画が欲しい

で、実は昨年から参考に出来そうな動画が無いかなぁ~と思って、いろいろ探していたのですが、結構いいなと思ったのが、こちら。

「かんしゃら」というよさこい踊りのチームの動画のようですが、ちゃんと「かんしゃら撮影班」というチームが撮影・編集をしているようで、メチャクチャクオリティが高いです。

そんな中でも、すごい参考になるのが、1つの曲を複数のステージを総集編的にまとめて全然違和感が無く、カッコイイってこと。しゃんしゃん祭の場合も、6クールあるので1曲に対して6回踊ることになりますが、時間帯も変われば踊る場所も変わる。なので、それを繋ぐのってどうなるのかな?って不安に思っていましたが、この動画を見て、心配しなくていいなって思いました。

しかも、シーンのつなぎ目は、別に曲の小節も何も気にしてない。これ、スライドショーではいいんだけど、普通の動画として見ると、面白みに欠けちゃうんだよな…。なので、ぶっちゃけいいシーンをダダッと繋ぐだけでもなかなかいいんじゃないのかな。強いていえば、曲のテンポに合わせて、激しい所はシーンチェンジが早い方がテンポが出るし、スローなところはゆっくりの方がいいってことぐらい。

あとはカメラワークですよね。これを見ると、アップの時はある程度固定してるけど、引きの時は常に動いていて、手前か背景が必ず動いている。だから単純なシーンなんだけど、不思議と飽きないんだよな。

で、クレジットなんかを見ると、この動画を3人で撮っているっぽい。雰囲気的には、前からの人、横の人、後ろからの人って感じ。そして、概要欄を見ると使用機材が掲載されていて、Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 4Kにオリンパスの12-100mm F4をDJI RONIN-Sで撮っている模様(OSMO POCKETも使っているみたい)。

ちなみに、この撮影班が練習風景のVlogも作ってたりします。実は私の場合も、本番の動画とは別に練習風景も入れたやつも作ったりなんかしたので、これも結構参考になります。

動画メイン機をどう挑むか

これ、ずっと悩んでます。何なら、これでレンタル機材が変わってくるので、相当難しいんだよな…。

ジンバル運用で行くのか、アクティブ補正に頼るのか

まずもって考えないといけないのが、この部分で、手ブレをどうやって乗り切るのかというところ。バッチリと手ブレを抑えていくなら、やっぱりジンバルが欲しいのはいうまでもありません。実は、月額4,000円ぐらいでレンタルすることが可能なので、これから当日までを考えても、3ヶ月で12,000円でレンタルをすることが出来る。まあ、SCORP-Cという安いけど評判のいいジンバルがあって、これだと2.5万円で買える。なので、ジンバルを試すには環境は悪くありません。ただ、ずっと動画ならいいけど、スチルも撮りながらになると、ジンバルは邪魔になってしまう。

それなら、最近のSONY機で手ブレ補正のアクティブモードに頼ったらどうか。というのも、実は昨年練習の様子を撮影したときに、SEL24105GやSEL70200GMでもアクティブモード無しで、そこそこ撮影出来たんですよね。しかも、SEL24105Gって結構アクティブモードが効くらしい。なので、それでいけるんじゃない?って思うわけです。しかし、問題はなのは、私の今の機材でアクティブモードに対応している機種が無いということ。なので、必然的にレンタル機材での撮影ということになります。ただ、一番怖いのは、それ自体が当日のぶっつけ本番になってしまうということ。事前にレンタルをするとなると、それもそれでまたお金がかかってしまう。そこが一番の悩みどころです。

本当は、昨年の本番でα7IVをレンタル予定だったのですが、私があんなことになってしまって参加出来なかったので、アクティブモード搭載機を試せなかった。まあ、いっそのこと今のα7RIVをα7IVに入れ替えるという荒技もあるけど、追い金15万いるからな…。

個人的には、アクティブモードでいけるならそれで行きたいと思ってるけど、この週末にいろんな動画を見ていて、だいぶんジンバル撮影に心を持っていかれているんだよな…。

ボディは悩みどころ

ここなんですよね。私の機材ってそもそもスチル用で組み立てていたので、昨今の動画需要に対して、ちょっと貧弱なんですよね。特にアクティブモードありきになると、一気に選択肢が狭まってしまう。

さらに、暗さの厳しいしゃんしゃん祭で、動画撮影に向いていて…と考えると、シンプルにα7SIIIかFX-3、最も最新のZV-E1ってことになってくる。この3つの機種は、何でもデュアルネイティブISOという機能が入っていて、ISO-6400よりも12,800の方がノイズが少ないって話なんですよね。しかも、この辺りの機種は、4K60p撮影も可能なので、あとでスロー再生で使いたいなんてのも便利そう。そうなってくると、もうこの手の機種を選びたくなっていしまう。

さらには、照明なんかで明暗差が厳しいことを考えると、S-logで撮影して、カラーグレーディングありきというのも考える必要はありそう。ぶっちゃけ、今までS-logなんて使ったことが無いので、この辺りは練習の時に試してみる必要がありそう。

レンズは意外と24-70mmでもイケる!?

次にレンズを考えてみたいのですが、ワイド側は16mmが必須です。これは過去のスチル撮影の経験で、連の一番前から全体を狙うのには16mm無いと入らないです。なので、この時点で16-35mmクラスのレンズが必要な気はしています。ただ、この構図を撮るのって、そう何度もあるわけでは無いので、いっそのこと、GoPro(35mm換算16mm)やOSMO Pocket2(35mm換算20mm)に任せてもいいかもな…って思ったりしてます。

一方で望遠系はどうかというと、スチルでは70-200mmを使ったりしていましたが、実質的には150mm以内という感じ。ただ、これってあくまでスチルでの話なので、動画で考えたら、24-105mm F4で十分なのかな?って思ったりもします。さらに動画では、1.5倍の超解像ズームがほとんど画質劣化無しで使えるという話みたいなので、それを考えると24-70mmというのもアリです。そうなると、私的には24-70mmのレンジのレンズは持っていないので、いっそのこと24-70mm F2.8にしてしまうか、ちょっと広角欲しさに20-70mm F4というのもいいかもしれません。

今さらSGT岡山開幕戦を振り返る(2023.05.10)

時系列が前後してしまうが、SGT岡山開幕戦を振り返ってみることにした。

雨をいかに攻略するか

今回のSGT岡山戦、やはり一番に出てくるのが雨でのレースっていうところ。結局、1日目はずっと雨で、2日目もレース開始直後から雨となった。自称雨男の私だが、ここまで雨絡みになったのは実は結構久しぶり。

| Race | 状況 |

| 2022.09 MFJ岡山 | Day.2最後のST600のRace開始直後に雨も、数十分で雨は上がる |

| 2019.09 SGTオーポリ | Day.2決勝レース開始30分後から雨が降り始める |

| 2019.04 SGT岡山 | Day.2でお昼頃から雨が降り始め、GW中は止んだものの、決勝中は終始雨で赤旗終了 |

| 2018.09 MFJ岡山 | Day.1は台風の影響で、終日雨模様。Day.2は台風接近により中止。 |

| 2018.09 SF岡山 | Day.1は雨が振るものの午後は小降りに。Day.2は終日雨が降り、決勝も赤旗中断もある状況で、決勝レース撮影はスルーすることに。帰路は連続雨量のオーバーで鳥取道が通行止めで29号線経由に。 |

こうしてみると、実はα9とSEL200600Gを導入したのが2019年夏だったので、それ以前が多くて、それからって意外と2019年のオートポリス戦ぐらいだったんですよね。なので、ここまでの雨絡みは4年ぶりでした。いつも思うのは、こういう雨絡みって想定はしているんだけど、いざそういう時にならないとちゃんと考えないんだよね。なので、あえて書き留めてるって感じです。

ポンチョvsカッパ

サーキットで雨となると、実際、結構な人がポンチョを着るケースが多い。実は私もポンチョ派の1人で、長年サーキットに足を運んでいて、100%ポンチョで対応をしてきました。以前は安いビニール製のものを使っていましたが、2019年に透湿性のあるちょっといいポンチョにしてから、結構満足していました。

ただ、ポンチョの欠点もいくつかあって、1つはカバンを背負った状態でポンチョを着ることが出来るのはいいものの、そうするとカバンへのアクセスが悪くなると共に、地面に降ろすことがかなり難しくなるということ。もちろん、雨が降っている状態でカバンを地面に降ろすと濡れるので、背負った以上の方がいい場面もあるのですが、今回のようにステージを待っていたりすると、さすがに降ろしたいし、2日目のレース中のように晴れ間が見えたり、カバン自体をゴミ袋なんかに入れてしまえば降ろした方が、撮影自体も容易になる。なので、実は今回、結構多くの時間帯でポンチョを着た状態でカバンを背負っていました。こうなってくると実は、ポンチョのメリットが1つ無くなってしまいます。

また、今回初めて、ポンチョを着ているのにもかかわらず、下はカッパズボンを履きました。私の場合、夏場はハーフパンツでサーキットに行くことがほとんどなので、雨に濡れても気にならないのですが、さすがに4月はまだ長ズボン。そうなると足元周りが濡れるのが嫌だったし、濡れた椅子やスタンド席に座ったりするのにも、カッパズボンが欲しい状況だったんです。

そして、もう1つ、ポンチョでの撮影の欠点は腕部分が濡れてしまうということ。なので、この時期にもかかわらず、腕まくりをした状態での撮影となった。マシン撮影だとそこまで苦にならないのだが、ピットウォークなどでの撮影では視線を貰うために右手で合図を送ることが多いのだが、その時に水が飛ぶということも気になった。

これらの状況を加味すると、意外とポンチョよりもカッパの方がいいんじゃないのか?とシンプルに思ってしまいました。ただ、荷物にはなってしまうので、「もしかしたら雨になるかも…」というケースはポンチョでいいと思いますが、明らかに雨予報だと分かっていたり、朝から雨が降っているようならカッパで始めるのもアリだと思いました。

ただ、あとは季節性ですかね。夏になると、カッパはそもそも暑いというのがあるので、そうなってくるとポンチョの方がいい気もしますし…

カメラバッグのレインカバーの限界

とはいえ、この2日間はポンチョとカッパズボンを着ていて、思っていた以上に服はあまり濡れませんでした。

その一方で、結構濡れていたのはカバンの方でした。ここ最近は、MindShiftGEARのBackLight Elite 45Lというバッグを使用しています。元々、バックカントリーや山登りといった極限環境でも快適に使えるようにと、素材から設計されているバッグなので多少の雨ぐらいでは大丈夫なのですが、さすがに今回の雨では厳しかったです。

一様、レインカバーも装着をしていましたが、先に述べたとおり、ポンチョの上に背負ったりしていたし、背中側からは余裕で雨が入ってしまいます。一様、1日目のPW終わりの段階で大きなゴミ袋に入れたりはしましたが、時既に遅しという感じで、1日目の夕方には中まで湿り気が来ていました。

なので、正直、もっと早い段階でゴミ袋を被していれば…という気もしましたが、内側が二重構造にもなっているので、そこにもう一つビニール袋で覆うというやり方もありかな?と思ったりしました。

あと、余談ですが、ゴミ袋に被せたとしても、そのカバンをどこにどう置くのかというのも1つ問題でした。幸いにも、1日目は自分が座る分とは別にもう1つ椅子を持参していたので、そこに置くことが出来ましたが、それもそれで荷物になりますからね…。そういった意味ではキャリーバッグの方がいいのかな?と思ったりしている今日この頃です。

カメラのレインカバーには限界がある

結構沁みてくるレインカバー

もう1つ、雨絡みで問題になるのがカメラ側のレインカバーです。ここ最近は、VANGUARDのALTA RCLというモデルを使っています。今まで使ってきたものと比べると明らかに性能はいいのですが、やはりそうはいっても長時間になってくるとジワジワと雨がしみ込んできます。

なので、決勝レースの途中からは間にタオルを挟んだりしましたが、やはりこれって早い段階でしないといけない気がします。途中で装着すると結構億劫だし面倒くさい。かといって、今回のように激しい雨になってしまうと、一度外してしまって…というのも難しい。となると、例えば、このレインカバーにマジックテープなんかを付けて置いて、予めタオルが装着された状態でレインカバーが装着出来るようにする…というのもいいんじゃないかな?と思うわけです。といっても、別に過去でもしていたのですが、どうせなら車の洗車なんかに使う高吸収のタオルがいいので?と。

ファインダー問題

そして、カメラのレインカバーで以前からあったのが、ファインダーどうする問題。過去のレインカバーだと、ファインダー部分のビニールが切り抜いてあって、そこからEVFだけを覗く形で撮影していたのですが、先のVANGUARDのものはその穴がないです。まあ、ビニールなのでカッターで切り抜けばいいのですが、そうではなく、そのままビニール越しにEVFを覗くという戦法もあるということで、今回はそうしました。ただ、少々の小ぶりならいいのですが、今回のような雨になってしまうと、やはり曇ったりして覗きづらい。

以前は、他の人の撮影の様子を見て、自分自身がレインカバーの中に入っちゃえばいいのでは?ってことで試したこともあるのですが、あれはあれでいいのですが、本当にEVFしか覗けないので、周りの様子が全く分からない。さらに、最近は雨の時に帽子を被ることが多いので、それがやりづらい。なんていろいろ考えると、やはり穴がいるのかなって思うんですよね。

CanonやNikonだとこのEVFというかアイカップ部分がワンタッチになっているものもあるのですが、それはSONY機には使えない。唯一、ThinkTankPhotoから「ハイドロフォビア」というシリーズが出ているのですが、アレはアレでレインカバーそのものがメチャクチャ高いんですよね。

ただ、このシリーズのいいのは、アイカップの部分がメーカーやモデルに応じて着脱が可能だということ。

この「EP-S」はα9やα7なんかはコレを使えますが、新しいα1やα7SIII・α7IVあたりには新しく「EP-SP」というものも登場しているようなので、これを使って既存のレインカバーをカットして、お手製レインカバーを作った方が安上がりなのかな~と考えたりもしています。

ピットウォーク用のレインカバーってどうする?

今まで話をしてきたレインカバーはマシン撮影用なのですが、これよりも話がやっかいなのがピットウォーク用です。

ピットウォークでのレインカバーについては、かつてはいろんなものを試したりしてきたのですが、どうしても撮影が犠牲になってしまうこともあって、最近では少々の小雨ではノーガード戦法でレインカバー無しで挑むことが多かったです。

しかし、さすがに今回の土曜日のピットウォークは、これまででも屈指なほどの雨でした。しかも、以前はSEL70200GMというインナーズーム式のレンズだったのでまだ良かったのですが、35-150mmを使うようになって、なかなかノーガードもツラいな…と痛感をしました。

もちろん、過去のレインカバーに戻ればいいのですが、70-200mmの時はほぼ縦構図ばかりだったのですが、35-150mmになったことで縦構図・横構図がその都度変わるので、カメラの方向を一定にすることができない。そうなると、なかなかレインカバーの対応も面倒になってしまいます。さらには、本当なら両手ともにレインカバーの中に入れてしまえば、本当に濡れなくていいのですが、どうしても視線を貰ったりしようとして手でサインを送ると、レインカバーから左手を出さないといけなくなるので、どうしても左手が濡れて、その手でズームリングを回して…という悪循環になってしまいます。

そのため、本当にどうしたものかと少し悩んでいます。もちろん、EVFの問題もマシン撮影と同じようにあります。さらに、速写性という面では、実はマシン撮影以上にピットウォークの方が必要だったりするので、左右から手を入れるタイプのヤツは結構使いづらかったりします。

そう考えると、いっそのことマシン撮影のようにThinkTankPhotoのアイカップ(EP-S)を使ってEVFを覗けるようにした上で、あとは両手ともに外からでは無く、レインカバー越しに操作するということを考えてもいいのかも。唯一、左手によるズーミングがどうなるのかってのはあるけど、ここは何かしらラバーゴムとかを上から付ければどうにかならないかな…

雨でも無双だったGoPro

今回のこの雨レースの中で、とにかく雨に強かったのは、言うまでも無くGoProでした。

実は、2021年秋からYouTube用の動画を撮るようになったのですが、ここまでの雨レースになったのは初めて。しかも、以前使用していたGoPro HERO 7は電源ボタンのラバーが敗れてしまっていて、防水性能がほぼ無いに等しい状態でしたが、HERO11に切り替えて、その辺りの心配も全く必要ありませんでした。

マシン撮影はもちろん、ピットウォーク中などの動画もすべてGoProで撮影。本当は雨レースが分かった段階で、ピットウォーク中のGoProをどうやってPOVマウントするかな~と悩んでいたのですが、先にも述べたとおり、ポンチョの上にカメラバッグを背負ってしまったので、その点の問題は起きませんでした。

もし、カメラバッグを背負った状態でポンチョを着ることになったとしても、Ulanziさんが出しているマグネットマウントを使えば、ポンチョ越しで挟むことが出来るのでそれで乗り切れる感じがします。

マシン撮影時のGoProマウント方法は考える必要あり

一方で、考えないといけないなぁと思ったのはマシン撮影時のマウント方法。いつもは、ボディ上部のシューの所に装着をしているのですが、さすがに雨の天気というかレインカバーを装着していてはそれが出来ない。なので、先の写真にもチラッと映っているとおり、以前購入していたSmallRigのダブルボールヘッドをL型プレートの頭に装着をして、レンズの左上あたりから撮影するような形を取りました。

これ自体は、発想は悪くなかったかなと思いましたが、1つはこのボールヘッドの長さがそれほど長くないので、帽子を被った状態で撮影をするとGoProに当たってしまうという点。なので、出来ればもう数cm程長いものに替えたいなと思ってます。

また、このボールヘッドの頭にUlanziのクイックリリースマウントアダプターを装着していたのですが、三脚穴用のタイプのものを使っていたために、脱着する時にダブルボールヘッドの方が回転してしまい、撮影角度がずれてしまうというトラブルがありました。なので、この点については、瞬間接着剤で固定してしまうかな~と当初は思っていました。

ただ、カメラバッグにPOVマウントする際にも、このアダプターの回転操作が煩わしい(というか、ボディが干渉していちいち角度を調整しないといけない)。そしたら、最近、GoPro下部のフィンガーマウントをDJI ACTION3で採用されているマグネットマウントに変換するものが登場し始めているので、それに替えればすべてが丸く収まるのかなって思ってます。

実は、これもULANZIさんが海外サイトだと販売しているのですが、国内販売がまだなんですよね…。メッチャ欲しいので、早く国内販売して欲しいです。

撮影機用カメラの防水化

GoProの無双状態の一方で、それ以外の機材はなかなか雨にはシビアで、普段、撮影記用の写真撮影をしているRX100M7は、だいぶん雨に気をつけながら撮影をしていました。そして、そうなるとおのずと、撮れてないという話が結構出てきてしまいます。実際、私もこうやって振り返りのボヤキを書き留めながら、「あの写真、撮ってないのかよ…」っていうのは結構ありました。

そういう意味でも、何かしら水に強いカメラが欲しい。しかも、どうせなら写真だけでなく動画も撮れるとありがたい。もちろん、先のGoProが最強なのですが、そのためにGoProを着脱したり、動画モードと写真モードを切り替えたりというのは煩わしい。となると、アレコレと変なことを考えるよりも、シンプルにスマホを防滴モデルにするのが最短なのでは?という気がしています。

実は、今も持っているXperia X Compact SO-02Jが防滴モデルなのですが、ちょっと古いし、もうバッテリーがあまり持たないんですよね…。αユーザーなので出来ればXperiaにしたいところだけど、値段が値段なので、Xiaomiあたりで防滴対応で4K動画を撮れる安いやつがないかな~とちょっと考えてます。今使っている、Redmi Note 9も何気に丸3年経過しちゃったしな…。

手ブレ補正モードの切り替え

ちょっと大きくテーマが変わるところなのですが、マシン撮影時のSEL200600Gの手ブレ補正モードについて。

昔は、マシン撮影時の手ブレ補正ってオフで撮影することがほとんどだったのですが、α9とSEL200600Gの組み合わせになってから、むしろ手ブレ補正をオンにした方が歩留まりが良くなったので、それ以来、手ブレ補正をオンにしていました。

なのですが、ある一定条件で撮影していたときに、何だかピントがあまくて打率が著しく悪くなる状況が出ていました。

マイクナイトフェンス越しA

最終コーナー撮影窓A1

それは、マイクナイトの撮影窓横でのフェンス越しや最終コーナーの撮影窓でのフェンス越しなど、正面からマシンが迫ってくるシチュエーション。確かに超望遠を使うシチュエーションだし、加速しているところなので、マシンの移動距離もあるからなのかな?と思って、シャッター速度を速めることで何となく対応していました。

ただ、それをやっていたはずの3月の公式テストの時でもやはり同じ症状が出る。一方で、本来はシビアなはずのマイクナイトのクリップとか、1コーナー立ち上がりのフェンス越しの方が歩留まりが良い…。なので本当に意味不明だったんです。

そうした時にふと思ったのが、手ブレ補正のモードじゃないのか?という事に気づきました。

私は、いつもマシン撮影をするときにMODE2で撮影をしていたのですが、MODE2って流し撮りモードなんですよね。通常、普通の手ブレ補正を効かせるなら、MODE1の方が適切なんですよね。で、確かに今までピントが怪しくて歩留まりが悪かったシチュエーションは、どれも流したりマシンを追いかけながら撮る形ではなく、あまりレンズを振らずに狙うシチュエーションだったんです。だから、ピ~ン!と来たわけです。

で、今回、その点を試した…つもりなのですが、如何せん、この天気だったので、ハッキリとどれだけMODEを切り替えできたのかが怪しいです(というのも、OSSのオン・オフはExifに残るが、どのMODEを選んだかまではExif情報では分からない)。ですが、この岡山戦の選抜作業をしている限り、やはり、このモードの切替が影響しているなという気はしています。しかし、難しいのはマイクナイトの撮影窓のように、ホッブスからの立ち上がりだとMODE1がいいけど、ターンインのタイミングだとMODE2の方がいいというシチュエーションだと、どちらかに力を置くのかが難しいです。あとは、場所移動したときに、キチンとモード切替をしないと、極端に歩留まりが悪くなるので、その点が注意が必要な気がしています。

なので、私の中では、基本的にはMODE2にしておくが、正面から向かいうつシチュエーションの時だけMODE1にするという考え方でいこうかなと考えています。

SUPER GT@鈴鹿戦についていろいろと考えてみる(2023.05.07)

気づけばもう5月に入り、SUPER GT鈴鹿戦まで、あと4週間になってしまった。SGT岡山戦絡みもひと息ついたところだし、チケット手配もしたので、アレコレと考えてみた。

実はSGTとしては結構久しぶりな鈴鹿

2013年からサーキットに足を運び初めたので、実は今年が11年目。

【2013】参戦なし

【2014】①ファン感謝デー(3月)、②SUPER GT 鈴鹿1000km(8月)

【2015】①ファン感謝デー/SF公式テスト(3月)、②SUPER GT 鈴鹿1000km(8月)

【2016】①SUPER GT 鈴鹿1000km(8月)

【2017】①ファン感謝デー/SF公式テスト(3月)、②S耐(6月)、③SUPER GT 鈴鹿1000km(8月)

【2018】①SUPER GT(5月)、②鈴鹿10H(8月)

【2019】①S耐(3月)、②SUPER GT(5月)

【2020】①SUPER GT(10月)、②SUPER FORMULA(12月)

【2021】参戦なし

【2022】①S耐(11月)

【2023】①SUPER GT(5月)

※太文字はVIPスイートorラウンジ系での入場

こうやって数えてみると今回で16戦目で、そのうちSGTとしては8戦目となる。本当は、昨年も8月のSGTに行くつもりだったのだが、体調不良からの入院・手術や例の流行病になったりで、スルーすることになった。なので、SGT鈴鹿戦としては2020年10月以来なので、実に2年半ぶりになる。

ただ、その2020年の時のレースは、流行病の影響もあって、いつもとは大きく異なる感じだったので、まともなレースと考えると4年前の2019年までさかのぼることになる。

| 年 | 観客動員数 | 往路到着 | チケット | Stage | PW | GW | ホテル |

| 2014.8 | 25,000/36,000 | 24:20 | パドック+P4 | ×/×/○ | ○ | × | 四日市 |

| 2015.8 | 26,000/34,000 | 24:30 | SGTゲスト+P4 | ×/○/○ | ○ | ○ | 四日市 |

| 2016.8 | 26,500/34,000 | 25:00 | SGTゲスト+7P | ○/○/- | ○ | ○ | 津 |

| 2017.8 | 27,500/45,000 | 6:00 | ホスピタリティ | ○/○/- | ○ | ○ | 南四日市 |

| 2018.5 | 20,000/33,000 | 26:00 | SGTゲスト+6P | -/◆/○ | ○ | ○ | 四日市 |

| 2019.5 | 21,000/36,000 | 5:00 | VIPスイート | ◆/○/○ | ○ | ○ | 亀山 |

| 2020.10 | 9,500/19,000 | 24:30 | 観戦券+P4 | - | - | - | 亀山 |

| 2023.6 | ? | 6:00? | 観戦券+P4 | ×/△/○? | × | × | 亀山 |

ということで、過去7回のSGT鈴鹿戦の参戦内容を少し整理してみました。これを元にいろいろ考えてみます

行動パターンをチラッと考えてみる

まだ詳細は発表されていませんが、タイスケは発表がありましたし、ステージイベント系も富士戦などから推測して、現時点の情報で行動パターンを少し考えてみました。

往路

まずは、出発から。鈴鹿戦といえば、鳥取を20時に出発して、24時過ぎに高速を降りて深夜割引を獲得した上で、鈴鹿入りして駐車場で車中泊するか、SAで車中泊をして早朝に鈴鹿入りをするかの2パターンでした。

過去の経験から、深夜に駐車場に到着しても、十分に寝られないというのがパターン化したんです。だから、最近は深夜出発・早朝到着という作戦を撮ることが多いです。2020年SFや昨年のS耐の時もそうしたのですが、深夜2時に鳥取を出発すると3時過ぎには高速道路に乗れるので、深夜割日はOK。で、朝6時頃には鈴鹿入りが可能になります。

過去の様子を考えれば、土曜日の朝は7時到着でも大丈夫な気がしますが、1時間ずらすと4時までに高速道路に乗るというところがギリギリになりそうなので、遅くとも2時半頃までには鳥取を出発したい感じです。

そもそもRQ撮影をどうするのか

これが、今回一番大きなポイントだったりします。実は流行病の前から、「SGT鈴鹿戦はRQ撮影をスルーしてもいいのでは?」と考えてました。というのも、RQ自体は岡山開幕戦でガッツリ撮影出来ているので、それでいいような気がするし、どちらかといえば鈴鹿戦はマシン撮影に力を入れたいんですよね。そして、何より、ピットウォークに参加したところで、あまりの人の多さに毎回心が折れて、「来年はPWはもういいわ…」って公開するのが常だったんです。

そこにきて、今年の鈴鹿戦のチケット販売が発表されたときに、パドックパスが1.7万円という高額になってしまった。しかも、PWパスの販売は無いので、事実上、ピットウォーク2回参加するために、1.7万円を払うというのは私の心情的にもちょっとツラい…。

そんなこともあり、そもそも、パドックパスすら諦めて、PWは完全スルーすることを決めました。これは、2020年秋の時が、そもそもPWが開催されなかったことを除けば、鈴鹿戦としては初めてのことになります。

ステージは日曜午前だけでいいのでは?

その一方でもう1つ悩むのは、オフィシャルステージをどうするのか?、という点です。これについても、実は以前から考えていて、「鈴鹿戦のステージは日曜朝だけでいいのでは?」というもの。

実は2018年の鈴鹿戦のときに、土曜日のオフィシャルステージが強風の為に開催されないという事件がありました。で、この時、ステージ系で撮影出来たのは日曜朝のステージのみ。確かに何チームかPWでしか撮影できなかった方もありましたが、ほとんどがこの1回のステージだけでどうにかなりました。

さらに言えば、今年の岡山戦に関しても、土曜日のステージも撮影しましたが、HPに使用したのは、実質的にほぼ日曜日のステージのものでした。しかも、最近はSQUARE TIMEは別ですが、スポンサーステージはほとんどのチームが参加するので、もうそれでいいんじゃないかと。

しかも、日曜日はただでさえ、午前中にSGT車両の走行は無いので、なおさらステージぐらいは撮りたいかなって思うし…。なので、今のところは、土曜日のステージはスルーをして、日曜日の午前のステージだけを狙うつもりです。

1日目

では、まず1日目から考えていきたいと思います。

1日目のステージを完全スルーするのであれば、約2時間のフリー走行をしっかり撮影できる。となると、やっぱりヘアピン~スプーン方向に行きたいところ。しかも、2020年秋の時にスプーンで本格的に撮影したけど、昼近くなると逆光になってしまうことを考えると、早い時間帯にスプーンに行って、後半にヘアピンに帰ってきて…というのが現実的なところだと思う。

細かい撮影場所については、あとの考察で考えるとして、FIA-F4(20s×2)、SGTのフリー走行(1h45s)、FCY訓練(20s)、サーキットサファリ(15s)、PCCJ(30s)、FIA-F4(30s)、SGT Q1・Q2、PCCJ(30s)と結構相当な撮影が出来そうな予感。あまりにも腹一杯だったら、SQUARE TIMEに参加をしてもいいけど、そうなると遅くともQ1を撮り終えた段階で移動せざるを得ない感じだろうな…。

まともにフルでマシン撮影をしたとして、17:30終了なので、駐車場に移動して18時前、ホテルに到着をして18:30というところかな。

ちなみに、今のところ亀山のホテルを予約しているので、昨年のS耐の時のような渋滞は避けられそう。出来れば久しぶりに、近くの食事処に出かけたいな~と思っている今日この頃…。

2日目

そして、2日目。過去の記録を眺めると、SUPER GT戦では駐車場には5:30~6:00頃に到着しているっぽい。

ただ、2020年のSGT戦の時は、ホテルの朝食を6:30前に食べて、サーキット到着が7:00前で十分OKだったんだよな…。別に、ホテルの朝食を意地でも食べたいって訳でもないけど、前売駐車券なんだし、そんなに気にしなくてもいいんじゃない?って思ったりしてるんですよね。

近年はP4に駐めていないので分からないのですが、2014年の鈴鹿1000kmの時の写真が右の写真ですが、これが6:25。当時は3.6万人の動員数だったようですが、流行病前の2018年5月が3.3万、2019年5月が3.6万。そう考えたら、7時着なら大丈夫そうなんだよな…。

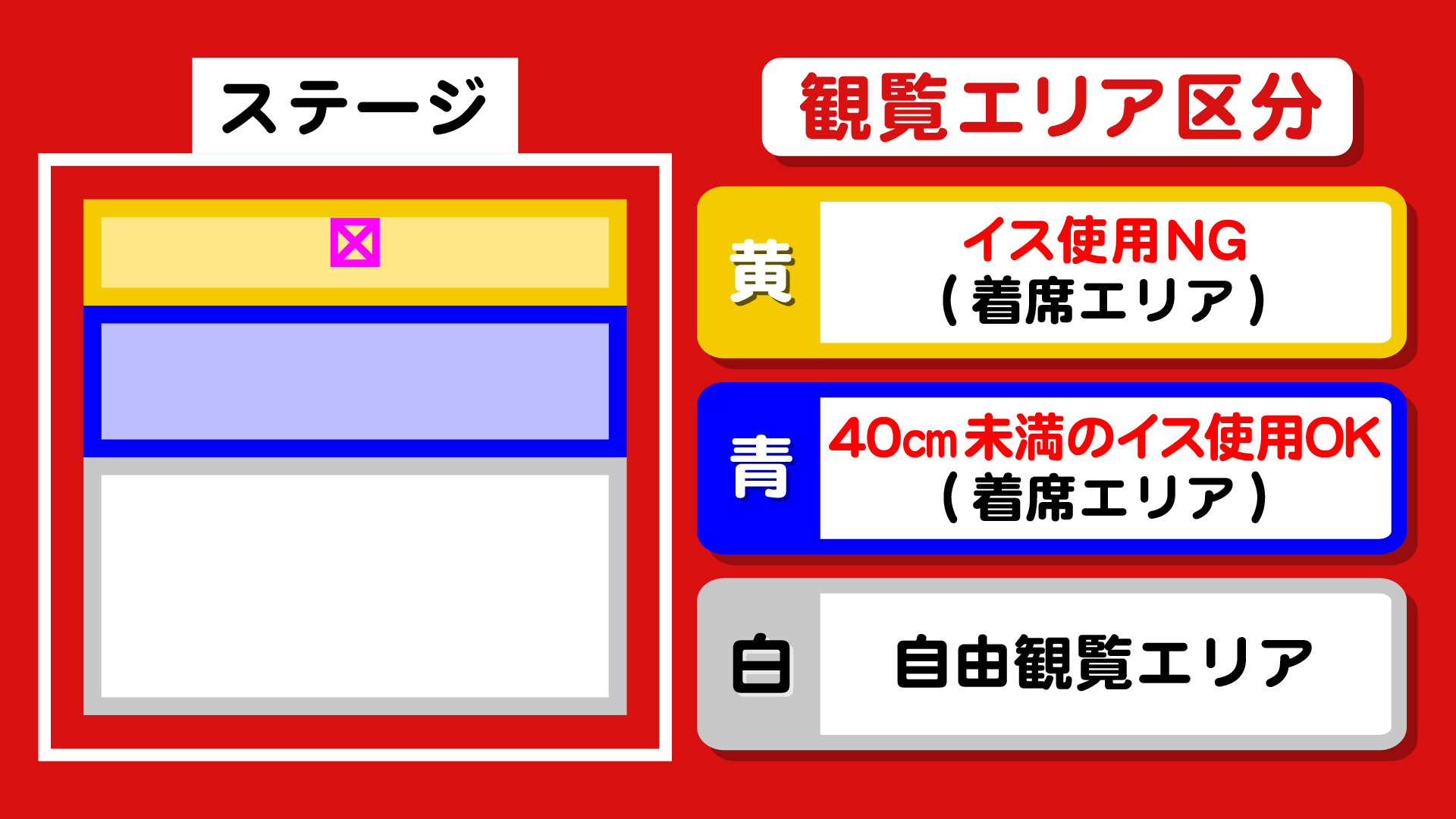

で、2日目の午前中は1日目の時に述べたとおり、午前中はPCCJぐらいしかないので、チームスポンサーステージに行くかな。もちろん、出来るだけいい場所がいいけど、おそらく観覧エリアが分けられると思われる。

岡山では、着席エリアと自由観戦エリアの2つに分かれていたが、富士戦では着席エリアがさらにイスNGエリアとイスOKエリアに分かれたらしい。鈴鹿戦も何となく富士戦に習った形になるのでは…という気がするが、こうなると以前よりは全然狙いやすくなるので、そこまでスゴイ気負っていかなくても良くなりそう。

むしろ、少々気になるのは、富士戦ではスポンサーステージの間にドライバートークショーが設けられていた点。まだ鈴鹿戦のイベントスケジュールが発表されていないが、ドライバートークショーは9:00-9:20ということは発表されており、これは実は富士戦の時と5分しか違わないし、ピットウォークの時間帯とかも考えると、同じ事になりそう。だから何って訳では無いが、うちらはいいけどドライバー目当ての人は場所取りが出来るのかな?。

そのあとは、いつもならピットウォークに行って…ってなるけど、12時のウォームアップ走行まで結構時間がある。なので、それまでのんびり…としたいけど、スタートを久しぶりにBスタンドで狙いたいと思っているので、場所取りに行くってのが賢明かな。

で、決勝レースはおそらく16時頃まで2時間半ぐらいはあると思われるので、BスタンドからC席・D席・逆バンクへと順番に狙っていくのが妥当かな。S耐の時が、3時間半をかけて1コーナーから旧ダンロップコーナーまで撮影したことを考えれば、結構盛りだくさんで狙えそうな気はする。

ちなみに、今回もレース終了後に、「パルクフェルメウォーク」といことでホームストレートに入ることが出来、表彰式も間近で見ることが出来るらしい。YouTube的なことを考えると参加したい気もするけど、私は決勝レースが終わったらスタスタと帰ってしまうタイプなんだよな…。

帰路:名阪国道経由という可能性

最後に、以前から気になっていたことを少し考えたいと思います。

というのも、この鈴鹿戦帰りというのが、万が悪いと大変渋滞にハマってしまいます。特に、昨年11月のS耐の時は未だかつて無いほどの渋滞にハマりました。早く新名神が全線開通してくれればいいのですが、2027年度開通に遠のいており、あと5年はかかってしまう。そう考えたときに、「奈良経由の名阪国道という選択肢はどうなのか?」というのは以前から気にはなっていました。

また、過去には事故で京都~草津JCTのあたりが通行止めという事案もあったので、そういう時の代替案を考えておくのも大事です。

| 亀山IC | 佐用IC | ロスタイム | 実質時間 | |

| 2022.11 S耐 | 17:14 | 21:15 | +0:42(34+8) | 3:19 |

| 2020.12 SF | 16:26 | 19:05 | +0:23(12+11) | 2:16 |

| 2020.10 SGT | 16:06 | 21:19 | +2:32(2h22+10) | 2:41 |

| 2019.05 SGT | 18:50 | 22:09 | +0:44(31+13) | 2:35 |

| 2018.05 SGT | 19:22 | 23:25 | +0:57(32+17+8) | 3:06 |

ここ5回分の時間を見直してみるとこんな感じ。個人的な印象として、昨年のS耐の渋滞が酷いという印象はあったので、やはりその通りだったという感じです。

ちなみに、亀山ICから佐用ICの区間は約226km。NEXCO西日本の検索、Googleマップともに通常2時間40分。そう思うと、2020年は流行病の状況があったので何ともいえませんが、2019年はこれが普通という感じなのでしょう。

これが、名阪国道経由になると、走行距離は274kmと+50kmも長くなる。NEXCO西日本の予測だと3時間22分、Googleマップだと通常3時間10分とのこと。そりゃ、50kmも走行距離が長くなる上に、名阪国道は線形も良くないし、制限時速も60~70km/hなので巡航速度も落ちるはず。名阪国道部分は約74kmで、残りの高速道路部分が約200kmなので、単純に最短を考えても1時間+2時間で3時間ぐらいがいいところじゃないだろうか。そう考えると、昨年のS耐クラスの渋滞になって初めて同じか逆転するぐらいということになりそう。ただ、名阪国道経由も渋滞しないという訳では無いだろうから、その点がどうなるのか…。

意外と安くない名阪国道経由

ちなみに、名阪国道自体は無料なので料金はかからないが、その後の西名阪道と近畿道はもちろん高速料金がかかり、料金は通常5,020円/ETC割引4,270円(深夜割引適用だと3,510円)となる。これに対して、通常の新名神ルートは、通常5,680円/ETC割引4,440円(深夜割引適用だと3,980円)と休日割引だと170円しか変わらない。

また、深夜割引の金額を見ると、470円と金額差が出てくるように見えるが、これは全区間(中国道+近畿道)ともに深夜割引を適用した場合。実は、中国道と近畿道は深夜割引の適用が継続されないみたいで、吹田本線料金所の通過時間でそれぞれの深夜割引適用を見ているみたい。なので、帰りだと佐用を24時過ぎに降りたり、行きだと佐用で4時までに中国道に乗っても、適用となるのは中国道部分のみで、近畿道部分の料金は深夜割引が適用されないみたい。そうなると、3,990円になってしまい、逆に新名神ルートよりも+10円高くなるということが起こるようだ。

となると、やはり好んで名阪国道ルートを選ぶという選択肢はあまりいいとは言えないことになりそう。ただ、ものすごい大渋滞になったり、事故で通行止め等になるようだと、非常用に選ぶ選択肢はありそうだ。

今回狙いたいカット

スプーン飛び込みを後ろから

正直、スプーンに関しては、2020年にようやく本腰で撮影を出来たようなレベルなので、まだまだ未開拓なところが多いのが本音です。

スプーン1個目の飛び込み

スプーン2個目の飛び込み

そんな中で特に気になっているのが、スプーン1個目の飛び込みを後ろから狙うというもの。ちょうど、左の写真の場所から、飛び込みを後ろから狙ったら、背後にはイタリアンカラーのウォールも入れることが出来るので、なかなかいい感じに狙えるのでは?と思っています。

同じような感じで、2個目の飛び込みもしくは脱出も流せるんじゃないかな?って密かに思ってます。

スプーン撮影窓と代替案

もう1つ、スプーンで気になっているのは、やはり撮影窓。2020年の時も撮影した場所ではありますが、ちょうどド逆光の時間帯だったので、もう少しいいタイミングで狙いたいなと思っています。

スプーン1個目の撮影窓

スプーン1個目のフェンス上から狙う

あとは、撮影窓から狙えたらそれはそれでいいのだけど、どうしても先客がいたりすると難しいので、そういった時の代替案的にフェンス上から狙えないのかな?と。一様、2020年の時もそれなりの所では狙っていましたが、この時は200Rの立ち上がり狙いだったので、ここよりももう少し左の位置でどうかな…って考えてます。

バックストレート

おそらく、今まで狙ったことがないのがここ。

130Rというか、立体交差側のGスタンド上というか、ちょうど角っこのところ。こんなところで撮影出来るの?って私自身思っていましたが、実は検索をするとここでの流し撮りが出来ることが紹介されていて、こんな写真やこんな写真が撮れるみたいなんですよね。これは、撮れるかどうかは別として是非狙ってみたいところ。

とはいえ、他の場所とは明らかにかけ離れているところなので、SGTというよりも、FIA-F4やPCCJで試し的に撮ってみるって感じかも。

B2-3スタンド

まず、今回狙っている1つが、Bスタンドからのスタート撮影。

実は、写真にもあるとおり、2019年のSGT戦で撮影したことがあったのですが、この時はグリッドウォークに参加をした上で、ここまで移動してきて撮影をしました。なので、場所もいい場所が選べなかったし、どうせなら改めてここで狙いたいなと思っている訳です。

最近は、鈴鹿のスタートといえば、2コーナーの立ち上がりを狙うことが多いですが、あそこばかりもマンネリ化しますし、特に今回はピットウォークもグリッドも参加しないので、場所取りとしては好都合な方なので、今回狙わずしてどうするのってところです。

B1スタンド

もう1つ狙いたいと思っているのが、同じBスタンドでも下の方からの撮影。

ここは、昨年のS耐の時にも撮影した場所ですが、こういう構図って他に狙えそうで狙えない場所だったりするんですよね。そう思うと、ここは狙っておきたいです。ただ、このポイント自体は許容人数がそれほど多くないので、実際は踊り場のところの方で狙うことになるかも(ただ、SGTはここがBエリア自体がエリアチケットが必要になるので、ライバルカメラマンが多いのか少ないのかが分かりづらいところ)。

決勝レースのときのことを考えると、出来ればウォームアップ走行をここで狙えたら最高なんだけどな…。

逆バンクへの飛び込み

定番の撮影ポイントについては今さら書きませんが、昨年のS耐の時に撮影して満足したのがここ。

そう、逆バンクでの撮影なのですが、撮影窓からでも、フェンスの上からでも無く、2重のフェンス越し狙いでの撮影です。もちろん、撮影窓から狙えたら最高ですが、SGTだし、たぶん人気多くて無理だろうと。それならむしろ、フェンス越しで狙った方がいいと思うんですよね。画的にもなかなかいい感じだし。

ただ、気になるのは、昨年のS耐の時は11月だったので、13時台で看板の陰がフェンスに落ちてくれましたが、5月に影が何時頃に落ちるのかという問題があります。

2018.08.24 14:58

過去の5月のレース映像を見たりしても、ほとんど影が映らないぐらいなので、ホントにレース終了ギリギリに影が落ちるか落ちないかぐらいの感じかもしれません。

SGT岡山開幕戦についていろいろと考えてみる(2023.04.08)

気づけば来週にはSUPER GT岡山開幕戦というところまで近づいてしまった。タイムスケジュールやイベントスケジュール等も発表されたので、それを元に動きをいろいろと考えてみることにした。

タイスケ・イベスケはこんな感じ

既にレースのタイムスケジュールと公式ステージのイベントスケジュールは正式発表されているのですが、OIRCサイトのものだとチラシ的な分かりにくいものしか出されていないので、いつも私が作るタイスケ表だとこんな感じ。

予選日

レーススケジュールとしては、午前中の走行が昨年より10分程前倒しになり、夕方のキッズウォークが復活した以外はそれほど大きな変更は無さそう。ステージイベントは午前中のスポンサーステージが前後半に分かれて、その間にオートバックスPRステージが入ったけど、まあ事実上大きくなった程度の感じ。あとは、夕方のSQUARE TIMEがキッズウォークの開催で従来のPCCJの裏のタイミングに前倒しになった。

決勝日

決勝日のレーススケジュールはこれまでの14時スタートが13時半スタートとなり、それに合わせて全体的に日程が前田鬼石なった印象。ステージは、さすがに昨年の7:50開始は早かったのか、今年は40分程後ろ倒しになっている。

年々短くなるステージ終了とピットウォーク開始の間

以前から気になっていたのだが、ここ近年、スポンサーステージ終了からピットウォーク開始までの時間がどんどん短くなってきている気がする。

| Day.1 | Day.2 | |||

| ステージ | PW | ステージ | PW | |

| 2023 | ~12:00 | 12:30~(30分) | ~9:30 | 9:50~(20分) |

| 2022 | ~12:20 | 12:40~(20分) | ~8:50 | 10:20~(1時間30分) |

| 2019 | ~11:40 | 12:15~(35分後) | ~9:00 | 9:35~(35分後) |

| 2018 | ~11:00 | 12:25~(1時間25分後) | ~9:00 | 9:45~(45分後) |

| 2017 | ~11:10 | 12:25~(1時間15分後) | ~9:30 | 9:55~(25分後) |

| 2016 | ~11:15 | 12:25~(1時間10分後) | ~10:15 | 12:00~(1時間45分後) |

| 2015 | ~11:15 | 12:25~(1時間10分後) | ~10:00 | 12:00~(2時間後) |

確かに、以前はパドック内で1時間以上待つなんてザラだったけど、最近はそういう印象が確かに無い。

2022年の予選日も確かに20分と短かったのですが、昨年はそもそもパドックパスが販売されず限定販売されたピットウォークパスを持っている人だけの参加。なので、例年よりも参加者数が少ないので、参考になるようなならないような…。

ということで、過去記事を探してみました。

2019年予選日(35分前)

2019年決勝日(50分前)

直近だと、2019年が短かったのですが、この年ってステージはかぶりつきでは無く、まっちを追いかけて途中BRIDGESTONEステージに抜けていたりしていたので、実はステージ終了のタイミングでPW隊列に並んでないんですね。

しかも、2017年にいたっては、そもそもステージに参加してなかったりしてます。そう思うと、「意外とあんまりガッツリステージ狙ってないんだな…」って気づかされました。

過去のステージ参加と捕獲率

ということで、そもそも過去のステージ参加と捕獲率(要は出演するエントラントの割合)ってどんなものかと思って調べて見ました。

| 土曜日 | 日曜日 | ||||

| Stage | PW | SAUARE TIME | Stage | PW | |

| 2022 | 97% | 74% | 82% | 97% | 90% |

| 2021 | 100% | × | × | 97% | 未開催 |

| 2019 | ▲80% | 21% | 71% | - | ▲45% |

| 2018 | 74% | 44% | 65% | 86% | 30% |

| 2017 | 95% | 65% | - | - | 44% |

正直な話、2021年とかはPWが無かったので、ステージ参加がほぼ100%。2022年もその流れがあったけど、今年がどうなるのかは未知数。とはいえ、ステージを1回撮れば、まあそこそこは撮れちゃうので、土曜2回・日曜1回の3回も狙う必要は無いんじゃない?って自分でも思ってます。

マシン撮影側から考える優先度

では逆に、マシン撮影という観点から考えると、重複が一番少ないのは決勝日の朝のステージ。確かにPCCJのレースはあるけど、撮影の優先度としては低いので最もマシン撮影とのバッティングが少ない。

一方で、一番影響が大きいのは予選日の昼までのステージ。特に今年は、フリー走行の後半と重なる時間帯があるし、場所取りなんかのことを考えると、実質的にフリー走行の撮影時間が30分や45分ぐらいになってしまう可能性が高い。その点、午後のSQUARE TIMEは予選の終了後なので、こちらも日程的な重なりはあまりない。あとは予選終了後20分でスタートしてしまうので、場所取りのことを考えると、Q1だけ撮れればいいところかなって感じ。

そもそも今年の体制がどうなるのか?

結局のところ、ステージ狙いで何が気になるかといえば、どういう体制でやるのかというところ。

2019年決勝日

2022年決勝日

流行病前まではぎゅうぎゅうな感じになりつつ、それでも前の方側は椅子に座って撮影するというのが定番でしたが、流行病以降は印が付いたところに間隔を広げて…って感じでした。ステージまでの距離は遠くなるけど、アレはアレで撮影自体はしやすいので個人的には結構好きでした。

で、実はアレコレ調べていたら、昨年の最終戦のもてぎではちょっとルールが変わっていたそうで…ってネタを書いていたら公式の発表出てた。

SGTスクエアから公式発表出た。

— Ke-Kun Photo (@evo_tak_photo) April 8, 2023

・赤ラインより前方は座って観覧するスペース

(立っての観覧は観覧席後方)

・赤色の目印では座面の高さが40cm未満のイスを利用https://t.co/5NP7a22KCa pic.twitter.com/VXCf8vw06N

ここで言う「赤色の目印」ってのが、昨年みたいに等間隔に印を付けるってことなのか、赤ラインよりも前って話なのかが分からないけど、どちらにしても、まあ去年並のルールってことで良さそう。ただ、脚立に座ってはダメなの要注意。

決勝レースを何処で撮るのか

そして、もう1つ考えないといけないのが、決勝を何処でどう撮るのか。

| 年 | 撮影場所 | 開始 時間 |

終了 時間 |

| 2022 | ①マイクナイト撮影窓A⇒②フェンス越しA⇒③フェンス越しD⇒④最終飛び込み流し⇒⑤撮影窓A4⇒⑥撮影窓A1⇒⑦マイクナイトフェンス越しC | 14:00 | 16:05 |

| 2021 | ①マイクナイト撮影窓A⇒②フェンス越しA⇒③最終撮影窓A1⇒④撮影窓C⇒⑤マイクナイトフェンス越しD⇒⑥フェンス越しC | 13:30 | 15:46 |

| 2019 | ①マイクナイト撮影窓A⇒②フェンス越しC | 14:30 | 16:27 |

| 2018 | ①マイクナイト撮影窓A⇒②最終撮影窓A4⇒③撮影窓C⇒④飛び込み流し | 14:40 | 16:36 |

| 2017 | ①リボルバー立ち上がり⇒②ヘアピン横⇒③マイクナイト撮影窓A⇒④最終撮影窓C | 14:30 | 17:05 |

| 2016 | ①リボルバー立ち上がり⇒②ヘアピン横 | 14:40 | 16:43 |

| 2015 | ①リボルバー立ち上がり⇒②パイパー立ち上がり⇒③ヘアピン横 | 14:30 | 16:40 |

AとかBとか、私の勝手な名称も付けていますが、ここ近年はマイクナイトの正面にある定番の撮影窓からスタートするというのが、ルーティーンになってきています。

2022年

2018年

ただ、ここ最近はスタートのルールが変わってから、マイクナイトでの迫力が無くなっちゃったんだよね…。かといって、1コーナーは現実的でないし…。いっそのこと、最終コーナーの撮影窓ってのもアリかなとかも思ったけど、何だかんだで今年もそうするかな…。あとは、マイクナイト~最終コーナーの流れは、もう定番ばかりだから、隙間を見ながら狙っていく感じかな。

SGT岡山テストを前に新しいチャレンジを考える(2023.02.05)

気づけば、もう1ヶ月もすればSGTの岡山テストになる。ここ最近は2時間×2セット×丸々2日間の計8時間ガッツリ撮るのだが、私的にはシーズン始めに1年間のピークが来る感じになってしまう。なので、私的には、前年の秋から翌年春までが1パックという感じで、前年秋にチャレンジしてきた構図を翌年春のSGT岡山テスト~開幕戦で実戦するという色合いが強い。

しかも、開幕戦については、ステージでRQ撮影もしたりとなると、実際的にはマシンをドップリ撮影出来るチャンスはそれほど多くないので、結局コンサバになるし、マシン撮影という意味合いでは、開幕戦よりも公式テストの方がメインだったりもする。

とはいえ、私が初めて岡山国際の公式テストに行ったのが、ちょうど10年前の2013年。何だかんだ10年撮影を続けてくると、ぶっちゃけもうネタが尽きた感じはある。そういった中で、どうやってコンサバから脱却をしていくのか、ちょっといろいろと考えてみた。

1コーナースタンドの2コーナー側

一様、ここは過去にも狙ったことがある場所ではあるのですが、おそらくSGTを狙ったことは無い気がします。

初心者向けの撮影ポイントとして、1コーナースタンドって結構オススメなのですが、多くのカメラマンがだいたい1コーナー寄りの方で撮影されます。私も実際そうですが、今回はあえての2コーナー寄り。写真から見ても分かりますが、ちょうど撮影窓Dの延長線上の位置です。

このポイントからは、1コーナーへの侵入を狙うというのが定番っぽい。この構図、撮影窓Dでも撮れるのですが、ホームストレート方向が見にくいので撮影しづらいんですよね。その点、ここは撮りやすい。あとは、アウト側の縁石を絡めながら撮る形かな。ただ、ここは角度をミスると背景がアスファルトだらけになりやすいので、オイシイ場所は案外狭そうな気がします。

2コーナースタンドAからクリップを流す

ここは1年前のおさらいでも考えていたものの、実際にはキチンと試せていなかった場所。というか、本来ならばこういうショットはリボルバーやパイパーのイン側で撮れば十分なのですが、2021-22年のSGT戦のように、Cパドック入場が不可だとこういう構図が狙えないので、その代用として考えられるのがココだろうということ。

換算163mm

実は、昨年の春からいろいろと物色をしていたのですが、ようやくGTWCの時にベストポジションが2コーナーのスタンドA(1コーナー寄りのスタンド)の一番モスS側の所だって分かったんですよね(ここ以外の所だと、どうしても手前にフェンスが入ってしまう)。ただ、この時はちょうどいい画角のレンズを持ち合わせていなくて、仕方なくRX100M7でチラッと撮影しましたが、これを見る限り、ナナニッパだったら十分イケそうな感じがします。無論、絶対狙い場所・構図って訳でも無いですが、ちょっと新しいところとしては面白いかな~と。

ヘアピンの撮影窓C

この場所は、2021年2月のOKAYAMAチャレンジカップレース第1戦に行った時にちょっと試した場所。

ヘアピンの撮影窓というと、正面の撮影窓Aや普段は緑ネットがかけられている撮影窓Bが有名なんですが、実は、こんなところにもう1つ撮影窓Cがあります。ここから、チラッとホームストレートを走るマシンが狙えます(C1-下)。上の写真の時は、テレコン未装着だったので、600mm×APS-Cクロップで狙いましたが、1.4倍テレコン装着でAPS-Cクロップしたら、もうちょっといい感じに撮れるような予感がします。

Cパドックスタンド~パイパーから1コーナーを狙う

ここも、かねてからちょくちょく撮影はしていたものの、そこまでガッツリと狙っていなかった場所。

いつものパイパーイン側の撮影ポジションから

Cパドックスタンド上段からの方が1コーナー方向の見通しはいい

案外、このCパドック内のスタンドからパイパーの辺りは、結構1コーナー方向が狙える。過去には、リボルバーから2コーナー方向を狙うというのもやっていたが、あれはあれで2コーナーという場所が何とも画になりにくい。その点、1コーナーだとまだアウト側に青白のウォールとかもあるので、こちらの方が現実的。

上のS耐の時の写真は、パイパーイン側でいつも撮影しているポジションから狙ったもの。右の写真はCパドックスタンドから狙ったものだが、こっちの方が1コーナー方向の見通しは良かったりする。実は、Cパドックスタンドからは1コーナー方向はまだ狙ったことがないので、ちょっとチャレンジしてみたい。

パドック内からのスタンド流し撮り

これは、パドック内に入れたら…という制限付きではあるけど、岡山国際ならではの定番ショット。

そう、DUNLOPブリッジを渡ったところから、特徴的なグランドスタンドを背景に入れて流すヤツです。これ、以前はもうちょっと狙いやすかったのですが、2018年にラウンジが出来てしまったために非常に狙いにくくなって、狙うなら真横で…って感じになっちゃってます。ただ、チラホラと未だにこの手の画像がアップされているのをSNSなんかでは見るので、おそらく狙えなくはないのだろうと。

考え方的には、DUNLOPブリッジ降りてピット側と1コーナー側の2パターンが考えられるけど、普通に考えたらピット側の方なのかな?。

次世代メインPCに求めること(2023.01.02)

現在私が使用しているメインPCを導入したのは2018年の春。あれから約5年が経過したのだが、私のメインPCはこれまでだいたい4~6年サイクルぐらいでチェンジをしている。といっても、壊れて買い換えを強いられたパターンもあれば、まだサブPCとして残っているものもある。そんな中で、そろそろ次のサイクルが近づこうとしているが、ちょっとアレコレ妄想してみた。

私のメインPCの歴史

| 世代 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |

| 導入時期 | 2001.03- (5年4ヶ月) |

2003.06- (6年6ヶ月) |

2008.04- (4年) |

2012.05- (5年10ヶ月) |

2018.03- (4年4ヶ月) |

| 形態 | Note | Desktop BTO | |||

| 名称 | VAIO PCG-FX55/BP [SONY] |

Dimension 8300 [DELL] |

FX7028j [Gateway] |

Amphis BTO MD7 [パソコン工房] |

DAIV DGZ520E2 [Mouse] |

| OS | Windows Me | Windows XP | Windows Vista | Windows 7 64bit |

Windows 10 64bit |

| CPU | Celeron 700MHz |

Pentium4 1330MHz |

Core 2 Quad Q9450 2.66GHz |

Core-i7 3770K 3.9GHz |

Core i7 8700K 4.7GHz |

| メモリ | 64MB | 512MB →1.5GB |

4GB | DDR3-1600 16GB |

DDR4-2400 16GB→32GB→48GB |

| グラボ | - | GeForce 4TM MX420 |

GeForce 8800GT |

GeForce GTX 570 |

GeForce GTX1060 3GB |

| 価格 | 約20万? | 16.2万 (17型液晶込み) |

13万 | 12.2万 | 25.1万 |

| 特記事項 | ・Office化 | ・BDドライブ増設 ・トリプルディスプレイ化 |

・64bit化 ・OS SSD換装 |

・OS M.2 SSD ・4K対応 |

|

| 背景 | ・大学入学 | ・DTM対応(VSTi) ・動画を扱いだす |

・ | ・ | ・RAW現像 |

本当は、これよりももう1つ前に我が家に始めて来たWindows95のデスクトップPCがあるのですが、自分のPCとして扱うようになったのは、2001年春に購入してもらったノートPC。この時は大学入学がキッカケだったので、ノートPCありきだったし、それまで旧デスクトップが一太郎&ロータスセットだったものが、このPCからWord&ExcelのOfficeコンビになり、その変更に戸惑ったのを今でも覚えている。ちょうど大学1~2年の頃なので、ホームページ作成を始めたのもこのノートだし、.KOM@の楽曲制作やレコーディングもはじめはこのノートでやっていた。

なので、当時、私がPCスペックに求める点とすれば、DTMスペックであり、当時ちょうどハードウェア音源からソフトウェア音源への過渡期だったので、それに対応するために購入したのが第2世代のDimensionだった。当時はまだBTOというスタイルが珍しい方だったように記憶しているが、大学生協絡みでDELLにしたような記憶がある。

ただ、その後は就職して、それほどDTMをやりこんだりすることは無くなったので、動画変換を扱うという上でのスペック程度であった。それでも、BTOならではの増改築をやりながらだったので、気づけばその後もずっとBTOになっている。

そして、少し状況が変わってきたのが第4世代の頃から。当時は、3世代PCがクラッシュでお亡くなりになり、急遽購入したのですが、その後、本格的に写活が始まり、RAW現像をするようになったことで、その能力が求められるとともに、最近では4Kでの動画編集を行うようになり、その点が次なるPCへの布石となりそうです。

写真管理・Lightroom RAW現像に必要な能力

ではまず、私のLightroom RAW現像環境において必須な能力は次のような感じ。

・NVMe SSD×3発(OS用 1TB+Lightroomカタログ用 2TB+一時保管用 2TB)

・現状の8700K以上の現像速度

・RAW現像時のCPU負荷の軽減

ストレージ

といっても、実は今の第5世代のスペックで、それほどLightroom環境に対して不満があるわけでありません(笑)。

なのですが、強いていえば、NVMe M.2 SSDを3発は入れたい。現状は、NVMe 2発(OS用 512GB+Lightroomカタログ用1TB)+SATA SSD 2発(一時保管用に1TB*2発をソフトウェアRAID)で対応していますが、まずOS用が512GBは少々心許ないので1TBぐらいは欲しい。さらに、Lrカタログ用もプレビューデータが増えると1TB近くなることがあり、将来を考えると2TBは欲しい。

あと、RAW現像をするまでの一時保管用SSDにNVMeまで必要なのか?という疑問は無くはないですが、取り込み速度も格段に上がるので、理想いえばそうしておきたい気はします。もちろん、一度にNVMe化する必要もないので、その点はとりあえず3発対応マザボにしておいて、あとは随時拡張でもいいのかな?とは思ってます。

CPU

また、RAW現像の速度については、もちろん速くなるに越したことはないですが、今以上であればそこまでスゴイ不満感はない気がします。そういった点では、第12世代のインテルCPUからはLightroom現像が爆速になっていて、Core i5で前世代のi9を凌駕していたりするので、かつてのように上位CPUを狙いに行く必要性はだいぶん無くなっている気がします。

GPU

一方で、最近気になっているのが、RAW現像時のCPU負荷の点。というのも、Lightroom RAW現像の唯一と言ってもいいストレスは、時間よりもRAW現像時にCPU負荷が100%に張り付いてしまい、例えばYouTube動画を再生しているだけでもカク付くレベルだということ。

実はこれが、先日のLightroomのアップデートにより、GPU性能を使うことで、CPU負荷を下げてくれるらしい。ただ、実際に効果が出るには、そこそこなグラボが必要なようで、私の今の環境(GTX1060 3GB)ではダメだった。おそらく、飛び抜けた性能が居るわけでは無いと思うが、今まで無視していいと思われていたLightroomにおけるGPUの位置づけも、少しは考えないと行けない時代になりそうだ。

PremiereProで4K動画編集に必要な能力

ある意味本題はこっち。というのも、今私がやっていることで最もPCスペックが求められそうなのはこの分野だから。

ただ、少し本末転倒なことをいえば、とりあえず今の環境でもPremiereProでの4K動画編集が出来ているという事実があります。なので、私レベルの編集であれば、ぶっちゃけ「そんなにハイスペックな性能って要らないんじゃないの!?」というのが、最近考えている事だったりします。別にYouTuberでもないし、編集するといってもレースに行ったときぐらいだし。

メモリ容量

そんな中で、昨年の夏に私が直面した問題はここでした。

というのも、しゃんしゃん祭の練習動画を使って、アレコレと本番用動画編集の練習をしていたのですが、プロジェクトファイルにアレコレと読み込んで作っている時は問題ないのですが、一度保存して後日立ち上げようとしたときに、「A low-level exception occurred in」とかいうエラーが大量に出てフリーズしてしまうという症状が頻発していました。

当初はどうしてそうなるのか全く分からなかったのですが、アレコレ再現をしていると、どうやらPremiereProでプロジェクトファイルを読み込む際に、関連している動画ファイルを一時的に読み込み、この時にメモリが一気に使われてしまうようで、この時にメモリが足りなくなるとフリーズしてしまうということのようでした。

もちろん、私が「とりあえず読み込んでおこう」と、使わないかもしれない動画ファイルをプロジェクト内に読み込んでいたのも悪いのですが、ある程度絞って読み込んでいたプロジェクタでもメモリ不足に陥るケースが出てきたので、この夏に16GBメモリを2本換装して、32GBから48GBに増設したらひとまずOKでした。

このことを考えると、次世代機のメモリは、最低でも64GBあたりにはしておきたいところです。となると、出来れば32GB×2本にしておいて、将来性を残しておくという感じですかね?。

CPU

CPUに関しては、先にも述べたとおり、現状のi7-8700Kでもとりあえず編集が出来ていることを考えれば、そこまで気にする必要は無いのかな?と思ったりする一方で、特にPremiereProだと編集時のスムーズさはCPU性能が鍵を握っているとの声もあるので、あとで出てくるグラボよりもCPUにお金をかけた方がいいような気もしています。

特に、この秋にGoPro HERO 11を購入したことで、コーデックがH.264ではなく、H.265になったことで負荷も大きくなった印象もあります(そもそも長尺モノになったからということも考えられますが…)。

そういうことを考えると、それなりの性能は確保したいなという気はしています。

GPU

実は、CPUよりもよく分らないのがGPU。最近はエンコードもGPUで出来るので、その性能はそこそこ大事な気がするのですが、これも現状のGTX1060で出来てしまっていることを考えると、そこまでハイエンドなGPUは必要無いのではないか?とも思っています。

一方で、これも11月のS耐鈴鹿戦の動画編集の際には、VRAM不足が原因と思われるフリーズも度々起きてしまったので、何なら今のPCにグラボだけ買い換えるか?と思ったりもしました。

ネット上には、グラボのレビュー記事って多いのですが、どれこれもゲーム性能がメインであり、動画編集などのクリエイティブ性能のレビューってあまり多くない。しかも、あったとしても、エンコード時間とかの部分であって、実際の編集時のスムーズさとかの記事ってほぼないです。

なので、とりあえずはVRAMが12GB搭載しているRTX3060でいいんじゃない?って思ったりする一方で、数万円の差ならば、そこは少しでも3060Tiとか3070ぐらいにした方がいいんじゃない?と思ったりもして、悩んでいる感じです。

今欲しい性能で組むとこんな感じになる

CPU

これまで、i7-3770Kとi7-8700Kということで、Core-i7のKシリーズを歩んできたというのもありますが、12世代以降でかなりの能力アップになってきていることを考えると、今のところ狙っているのはIntel Core-i5 13600Kあたり。

ただ、13世代のKシリーズは性能は高いけども爆熱で扱いにくいCPU。もちろん、ゲームとかだと100%で回ることなんかあまりないのでしょうが、私の場合、RAW現像や動画エンコードをすることを考えると、長時間CPUフル回転ということもあるので、性能が高くても、爆熱なCPUはちょっと厳しい。そう考えると、K無しのCore-i5 13600あたりが事実上の本命になってくるのかな?と思ったりしている感じ。ただ、13600はAlder Lake-S Refreshなので、それはそれでどうなのかな…と。

次の第14世代が微細化してくるって話もあるから、待てればそこまで待ちたい気もするけど…。

CPUクーラー

ある程度、性能が高くなってきていることを考えると、簡易水冷を使うというのがベターなのでしょうが、個人的には空冷でどうにかしたいという思いがあります。だけども、エンコードやRAW現像の時に、ファンの回転がフルになるのもあまり好きじゃない。そう思うと、DeepCoolのAK620やAssassin IIIのようなツイン型がいいのかな?と何となく考えてます。

ただ、この動画を見てしまうと、静音性と冷却性能のバランスを考えると、もうDeepCoolのAK620一択かなって感じがしちゃいますね。

ネックなのは、本当に13600Kを買ったとして、AK620で冷やすとすると電力制限を少しかけないと厳しいというところ。本気で性能を出すなら、空冷クーラーにした方がいいんじゃない?って気もしていて、この点でも空冷こだわるなら次のインテル世代が出るまで待った方がいいのかな…。

メモリ

メモリでとりあえず問題になるのは、DDR4にするのか、DDR5にするのかという問題。もちろん、将来的にはDDR5がいいのは分かるけど、問題はコスト的なところ。

ザッと見る限り、64GB(32GB×2枚)でDDR4だと2.5~3万円のところが、DDR5だとクロック数が低いものだと3.6万円、クロック数が高いものだと6万円を超えてしまう。過去、Lightroomの動きを見ると、早いメモリを使った方がRAW現像も速くなるけど、コストに見合った差になるのかな~と。

ただ、こちらのサイトを見る限り(DDR5 4800MHzとDDR4 3200MHz)だと、ソフトウエアエンコードの場合だけど、そこそこの差は出てきそう。あと、こちらのサイトを見ると、LightroomでのDDR4とDDR5の差は結構ありそう(DDR5 4800MHzとDDR4 3200MHzで53%短縮)。

いやあ、この数値を見ちゃうと、4800MHzでもいいから、DDR5にしておくしかないって感じだな…。

個人的に、光るとかどーでもいいので、定番のクルーシャルさんで値段を抑えたらこんなところかな。まあ、この点ももう少し待った方が、コスト的には抑えられるのかな(まあ、それでも1万円ぐらいだと思うけど…)。

ストレージ

ストレージに関しては、先にも述べたとおり、

【OS用】NVMe M.2 SSD 1TB

【Lightroomカタログ用】NVMe M.2 SSD 2TB

【一時保管用】NVMe M.2 SSD 2TB

【OneDrive用】SATA SSD 1TB

【バックアップ用】HDD 4TB

の4つ搭載が理想的。ただ、Lightroomカタログ用M.2とOneDrive用のSATA SSDは、取り急ぎは現行PCからの流用でどうにかなる。一時保管用M.2も、将来的にはM.2にしたいけど、今のところは現行PCからSATA SSDを以降すればどうにかなる(その場合は1TB×2でソフトウエアRAID)。ただ、OS用はあとから変更が面倒くさいので新しいものが必要だが、実はM.2は余っているものが1つあるので、とりあえずはストレージは買わなくても済みそう。

ちょっと気になるのは、バックアップ用のHDDだけど、本当はこれもSSD化したいけど、さすがに4TBをSSDにするのはちょっと厳しいよね…。それならむしろ、SATA SSD → NVMe SSDの方にお金を使って、余ったSATA SSDをバックアップメディアにする方が現実的かな。ただ、そうなると、ケースのSATA SSDが4つとか搭載出来るモデルじゃないといけないな…。

マザーボード

で、13世代CPUで対応となると、Z790・Z690・H670・B660・H610があるけど、M.2の数とのちのちのSATAポートの数なんかを考えると、Z690以上ってところになりそうな気がします。

もちろん、13世代CPUならZ790ってなるんでしょうが、価格的に高い上にそれほどでもないので、価格的な折り合いとしては、Z690のSteel Legendあたりが押さえどころかな。もし、Z790にこだわりつつ、M.2が4スロットになることを思うと、ASRock Z790 Pro RSあたりでも悪くないかも。

ケース

ケースに関しては、こだわりがあるようで無いような感じですが、気になっているのはコイツ。

やはり、一番はフロントに18cmファンが2基搭載されているという点でしょう。なので、空冷クーラーとの組み合わせは最強だろうし、ファンが大きい分、動作音も静かなのかな?とちょっと期待しています。あとは、Fractalといえばツールレスで開け閉め出来るという点もいいし、裏に2.5インチSSDが3つと上部に3.5インチHDDが1つ搭載出来るので、ドライブ的にもちょうどいい。

ちなみに、PCケースは机の下に置くので、むしろ光らない方がいいし、中身も見える必要はないので、静音性も含めて、サイドもスチルのものでいいかな。

グラフィックボード

地味に悩んでいるのがここ。グラボ系のレビュー記事って数多くあれど、どれもこれもゲーム性能がメインのモノばかりで、私の仕様用途にあたる4K動画編集、しかもPremiereProでどうなのか、という記事は意外と多くありません。しかも、あったとしても、結構曖昧なものが多かったり、DaVinciの方だったりすることも結構あります。

で、あれこれ、探していて見つけたのが、こちらのサイト。こちらだと、i5 12400とRTX3050の組み合わせでα7SIIIの4K動画ファイルをPremiereProで編集している感じですが、これだとCPUはもうちょっと強くてもいいけど、GPUは意外と3050でもイケちゃったりしてます。

なので、とりあえずRTX3060でいいんじゃないかなって思ってます。VRAMも12GBだし、動画編集との相性はいいと思うんだよな。

一方で、少し気になるのは、もしかしたら2023年中にも出るかもと言われているRTX4060の存在。個人的にゲーム性能とかはどーでもいいのですが、4000番台からAV1コーデックのエンコーダーが搭載されるとのことで、のちのちのことを考えると、そのリリースを待った方がいいのかな?とも思ったりします。まあ、グラボに関しては、必要に応じてアップグレードというのも可能ですから、まあどうにかなるんでしょうが。

電源

本当は、玄人志向 KRPW-BKシリーズとか安いものでいいのかな?と思ってましたが、Z690マザーになるとCPU補助電源が8ピン×2とかになっているので、それに対応している電源となると意外と高かったりするんだよな…。

それを加味すると、これも玄人志向のKRPW-GK750Wとかが最安ポイントになってくるのかな。

まとめるとこんな感じ

ということで、それらを考慮して自作でPCを組み立てたとして、いくらぐらいになるのか試算してみました。価格は、Amazonと楽天の価格を比較して、安い方を採用しています。

【CPU】Core i5-13600K 50,000円

【マザーボード】ASRock マザーボード Z690 Steel Legend 28,000円

【メモリ】DDR5-4800 32GB×2枚 35,000円

【CPUクーラー】DeepCool AK620 8,000円

【ケース】Fractal Design Torrent Compact Black Solid 20,000円

【ストレージ①OS用】NVMe 1TB(古いPCのものを流用)

【ストレージ②Lightroomカタログ用】NVMe 1TB(古いPCのものを流用

【ストレージ③一時保存用】当面はSATA SSDで対応(古いPCのものを流用)

【ストレージ④OneDrive用】SATA SSD(古いPCのものを流用)

【グラフィックボード】RTX3060 12GB 50,000円

【電源】玄人志向 KRPW-GK750W 11,500円

【OS】Windows 11 Pro 13,000円

合計 224,500円

まあ、単純計算をすると、それぐらいにはなりますよね。中でもケースは、値段を気にせず理想で選んだので、現実的な路線で行くと、▲2万ぐらいはいけそう。あとは節約出来るとして、マザーボードで▲1万ぐらいがいいところな気がするけど、まあいいところ20万円ぐらいなところなのかな。そう見ると、CPUとグラボで約半分か…。

2022年のアクセスランキング(2023.01.01)

お正月恒例の前年のアクセスランキングネタです。気づけば、今年でこれも8年目ですか。

アクセス推移

まずは、過去3年間のアクセス推移から。

季節的な変動が毎年あるのはいつもの通りですが、ちょっとずつ右肩下がり気味なのがちょっと気になるところですよね…。

年次別に出してみるとよく分ると思います。というか、2020年ってコロナ1年目にしては、2019年とそれほど変わってなかったんだな…。

それなりに年の前半が、SGT岡山戦があったのに前年割れをしているのがちょっと意外です。夏場から秋にかけて、前年対比は伸びたけど、最後の2ヶ月は結構ジリ貧です。

カテゴリー別で見るとこんな感じ。モータースポーツ関連記事(MS Any)自体は結構伸びているけど、レースクイーン関連記事(MS RQ)が前年対比で結構減ってるな…。何だろう、やっぱりマスク着用でレースクイーンへの感心がそもそも薄れているのかな?(いや、それはオレだけか?)。

モータースポーツ関連を詳しく見てみる

このグラフが、モータースポーツ関連のカテゴリ別の推移。やはり、注目なのはMS_Anyが伸びて、MS RQが減っているところ。

この動きを月で見ると、特にMS_Anyが4月と夏から秋にかけての2回、伸びていることが分かります。これは、4月はSUPER GT岡山戦があったこと、あと夏から秋に伸びたのは鈴鹿の記事だったので、F1日本GPの3年ぶりの開催が影響したと考えられます。

【2022年間・第5位】岡山国際サーキットガイド アクセス&駐車場編

(前年8位、PV前年比160%)

岡山国際サーキットに向かう際のアクセスと、特にSUPER GT戦で注意が必要な駐車場について紹介していきます。

実際、岡山国際のアクセス&駐車場編は、かつては我がHPの中でもキラーコンテンツでしたが、今年は久しぶりに5位まで上がってきました。

【2022年間・第8位】鈴鹿サーキット 参戦攻略ガイド

(前年39位、PV前年比476%)

鈴鹿サーキットは、F1も開催される世界的に有名なサーキット。また、日本においては、東の富士・西の鈴鹿という感じで…

鈴鹿関連もかつては鈴鹿1000kmネタのアクセスがスゴイ多かった記憶があり、この記事を書き留めたのですが、それが実は2019年だったので伸びる前にコロナ禍に入ってしまって沈んでいたんですよね。それが今年は、前年比476%ですから、恐るべしF1パワーです。

これ、今後のことも考えて、この記事をテコ入れしておきたい気はしますね。もちろん、撮影スポットの方も。

微妙にレースクイーン系が伸び悩み!?

一方で、RQ関連については、MS-RQトータルは減っているけど、リンクを除いたMS-RQについてはそれほど変わらない。

これを見るとよく分りますね。レース毎のレースクイーン記事のアクセス自体はそれほど変わっていないけど、まとめサイトのアクセスが減っているってことです。

まとめサイト自体は、毎年変わるので、前年順位・前年PVというのは無しになってしまうけど、2020年が5.3万PV、2021年が4.3万PVだったのに対して、2022年は2.9万PVと約2/3も減ってしまっているんだよな。いやあ、改めてこういう数字を見ると結構ショッキングです。

機材未購入カメラ系もジリ貧

あと、私のサイトで微妙にアクセスが伸びるのが機材系。

ただ、2021年に150-500mmと35-150mmを購入して、その記事が伸びた以外はちょっとジリ貧な感じがしています。

水色のAnyが妙に伸びているように見えますが、これは『PCレスでSDカードをコピーする方法とカード性能』という記事が、何故か不思議とアクセスが多いんです。2021年が総合4位でしたが、2022年も総合4位のままですから…。どうやら、Yahoo知恵袋にリンクが貼られていることが影響している感じ。でも、その質問内容見る限り、うちのサイトの内容は違う気がするんだけどな…。

α撮影記は、やっぱり書けばそこそこ伸びる

あとは、サーキット編と比べても明らかにアクセスが伸びないα撮影記。その中で、「花」が4月と6-7月に伸びていますが、これは、いずれも2020年のJR山陰本線・大岩駅の桜と2021年の鹿野ハスの記事。確かにマニアックだけど、ド田舎すぎて他に記事が出てこないんでしょうね。

さらに、7月にも、過去の浜坂・香住の花火の記事が伸びました。これも、瀬戸内海側の花火大会がまだ中止のところが多い中で、日本海側の兵庫県北部の花火大会が開催したということで、調べる人が多かったんでしょうね。

YouTube

あと、せっかくなのでYouTubeの方も眺めてみました。

これが、YouTubeの年次別の推移。ビックリするかも知れませんが、実は2012年からYouTube始めてたんですよね。当時はもっと簡単に収益化できたような気がしますが、面倒くさくてしてなかったんだよな…。しておけばよかった…orz。

それはさておき、明らかにこの2年で一気に再生回数・時間ともに伸びていると思います。

これが、2022年の年間ランキング。2021年から始めた撮影Vlogのアクセスが伸びて…となっていればいいのですが、何とダントツの第1位は、鳥取空港の着陸の様子を映したもの。これ、もう9年も前のものですよ!。それが急に、6-7月に一度伸びて、9月頃からまた再び再生が伸びています。正直、再生されている理由が全く分かっていません。ぶっちゃけ、大した動画じゃないんだけどな…。

あとは、過去の花火大会が延びているので、先のアクセスの話と同じかも。あとはサーキットアクセス車載動画。この辺りは私の定番コンテンツだもんな。個人的には、山陽道側から岡山国際サーキットへのアクセス車載動画を撮って上げたいなって考えてます。明らかに、中国道よりも山陽道側からの方がアクセス多いでしょうから、たぶん注目はそっちの方が高まると思うんだよな。

あとは、肝心なサーキットVlog動画のみを拾ったランキングがこちら。意外なのが、SUPER GT岡山戦関連よりも、まだ1ヶ月経っていないS耐鈴鹿戦の方が再生数が伸びています。やっぱり、岡山ってマニアックなんでしょうね。

個人的には、だいぶん動画がたまったので、撮影スポット紹介の動画を作りたいなと思ってたりします。