Boyaki 2021

ことありらいよろ2021(2021.12.31)

今年も1年間、ありがとうございました。来年もよろしくお願い致します。

コロナ禍でメチャクチャになった2020年、今年こそは…と思っていた2021年もある程度は改善されてきたものの、まだまだコロナの影響が色濃く残っている感じですね。今の雰囲気だと、少なくとも春までは、このオミクロン株の影響は何かしら出てきそうですが、春以降のイベント関係とかに影響が出なければいいのですが…。

そして、特に何も触れてきませんでしたが、学生時代の2001年にスタートしたこのサイトも、何だかんだで今年の夏で20周年を迎えることが出来ました。まあ、その間に紆余曲折あったりもしましたが、今はモータースポーツを中心としたカメラ関係のところに落ち着いてきた感じがありますが、無理しない程度にボチボチとこなしていければなぁと思っています。

今のご時世、もうちょっとYouTubeとかを強化していけば…とか思うのですが、そうそうネタも無いからな…。

ということで、この年末恒例の「ことありらいよろ」企画も、もう16年目になりますが、今年も振り返っていくことにしましょう。

仕事

17年春に就職なので、次の春で丸17年になるわけですが、ホント、今年こそは異動しゃうかな…と怯えていたのですが、結局そのままで、むしろ若い後輩が次々と退職していくなかで、「オイオイ、マジでどうなるんだよ…」ってこっちが心配になってしまう状況。次の春の定期異動はそろそろマジでヤバそうな予感しかしないけど…

プライベート

プライベートは、コロナ禍もあったりして、写真を撮りに出かけなければ、家でだら~ってのがほとんどでしたね。しかも最近は、さらに拍車がかかっていて、休みの日に朝からボ~っとYouTubeとかを見て、気づいたら昼みたいなのも地味に多いです。

そういえば、今年の出来事としては、11月のS耐岡山最終戦の2日目に鹿と衝突ってのがあったな…(YouTubeではさすがにそのシーンはカットしたけど…)。2万円弱の修理代で済んだから良かったものの、一時はホントに終わった…と思ったからな。

そして、ちょっと本格的にYouTubeに脚をツッコミ始めたってところかな。これまでも、車載動画を中心にアップ自体はしてきたんだけど、今年からサーキット撮影記みたいな感じの動画も作りました。で、実はこれをキッカケに、これまで敬遠していたPremiere Proを使うようになり、その関係でAuditionとかもたまに使ったりもするように。LightroomにPhotoShop、Illustrator、Dreamweaverと、ますますAdobeさんの依存度が高くなっています。

あと、リアルにヤバイのは、ちょっとずつ体重が戻りだしているってところなんだよな…。来年は、マジでダイエットを考えないとダメですわ。

今年の写真

第3位:蓮 at 鳥取・鹿野ハスの里

第3位は、夏に行った鹿野のハス。実は今回撮影に行くまでは、鹿野にこういうハスがあるというのは全然知らなかったんですよね。結構構図が限られるし、撮影としては結構難しいのですが、やはりこういう望遠で切り取っていくってのは昔から好きなんですよね。この花のピンクと葉の緑のバランスも好きです。

第2位:瑞風×JR大岩駅×桜

第2位は、瑞風とJR大岩駅の桜とのコラボ。これ、2020年から狙いたいと思っていたのですが、去年はコロナがドンピシャに当たったことで、桜の時期に瑞風が走っていなかったんです。それが、今年はギリギリこの桜のタイミングだけ走ってくれました。

第1位:SUPER GT公式テスト at 岡山国際サーキット

2013年に岡山国際サーキットデビューして、かれこれ9年目になった訳ですが、事前調査の甲斐もあって、今年は今更ながらの新しい構図というのをいくつも狙うことが出来ました。その中でも、この1コーナー正面のポイントからスタート練習の様子を狙えたのは良かったですね。

普通、1コーナーといえば、撮影窓でなんとか狙うというのがセオリーですが、これはあえての隙間産業で狙ってますから…。

モノ

今年は、写真関係を除いたら、年明けにYAMAHAのMSP3モニタースピーカーとThinkStationを買ったぐらいですかね。特にモニタースピーカーは、それまで20年近く使っていたスピーカーが、年末あたりから片方から音が出てないと思っていて、あれこれ試したらスピーカーが原因で…。ただ、大学入ってすぐぐらいに買ったものなので、これだけ使えば十分元は取っている感じです。

それ以外はあんまり欲しいモノが無かったというのもありますし、そもそも金欠ってのもありますよね…。

音楽

ここは特に今年は大きいですね。まあ、もちろんB'zに関しては5ERASのBDが出たり、UNITEの配信ライブがあったりってのがあるのですが、それ以外で言うと、今更ながらの安室奈美恵フィーバーでしたね。

これまで、バンドサウンドにどっぷりだった私が、安室ちゃんにハマるってのが自分でも意外でしかないのですが、1つは昔の有名なシングル曲は知っているものの、特に小室さんから離れた後の曲ってほとんど知らない上に私が普段聞かないジャンルだけに、聞く曲すべてが新鮮であったこと。そして、もう1つはYouTubeで見た、安室ちゃんのライブ映像がまあカッコいいってこと。ぶっちゃけ、「これ本当に生歌なんだよね?」って疑ってしまうぐらい、あの激しい踊りをしながらの歌唱力がスゴイ。そういう点は、稲葉さんに通じるところもありそうな感じがします。そして、そのカッコよさの中に、エロさがありつつ、可愛さがありつつ、たまに振りもちょいダサじゃない!?ってのもあったりして、それら全てがいいです。

なので、確かに安室ちゃんの曲を未だに聞いていますが、聞いているのはノリのいい踊りのあるような曲ばかりで、バラード系のような歌い上げる感じのやつはほとんど聞いていない感じです。

恋愛

え~、気づけば来年には大台に乗ってしまいますからね…。ヤバイです!

来年の抱負

先程も述べたとおり、とりあえず、いよいよ本気でダイエットをして、ちょっとずつ落としていかないとマズイです。

あとは、これから本当にサーキット行ける機会は徐々に減っていくと思われるので、その代わりといったらなんですが、手軽にお金をかけずに写真が撮れる被写体というかターゲットが何か欲しいですね。もうちょっと私がスナップ写真が得意だったら、散歩しながら撮り歩くってのもアリなんだろうけど…。

2021年を代表するYouTube作品(2021.12.24)

勝手に年末のクリスマスイブ企画に昇進したこのYouTube作品紹介企画ですが、気づけばもう9年目ですか…。

逆に言えば、それだけYouTube歴も長くなっているって事なんですよね~。

音楽部門

【超B'z論】祝サブスク解禁!B'zの魅力をダイノジが熱く解説!

今年のB'z系である意味イチオシなのが、ダイノジさんがB'zについて解説する動画。前編と後編に分かれていますが、これ、是非見て欲しい!ってぐらい面白いし、ファンの人ほど「そうそう」って思える点もスゴイ多いです。

B'z系といえば、平井“ファラオ”光さんのチャンネルも結構見てます。

B'z Session-GYM 2021

これまでB'z系としては、ドラム叩いてみたとか、ベースやギターを弾いてみた系は見ていましたが、今年になって増えてきたのがセッション系。おそらく、2020年のB'z本人のセッション動画からでしょうが、全国・世界各地の人がそれぞれ別撮りでセッションするというのが、見ていて面白いし楽しいので、今では動画を見つける度に再生リストに追加して流しているってことが結構あります。

で、今回、20曲に絞って、LIVE-GYM風のセットリストを考えて再生リストにまとめてみました。

【ROCK-U】 (stage-MIX 2010 - 2018) | namie amuro 安室奈美恵

実は、著作権的なこともあるので、あまりこういう動画を紹介したくないのですが…

今年、B'z以上に結構ドはまりしていたのが、何と今更ながら(!?)の安室さんなんですよね。

ここ数年、ちょいちょい90年代の楽曲をYouTubeで再生するってのが流れとしてあって、今年の初めぐらいに小室系を聞いていたのですが、オススメの中に安室さんの曲が出てきて、「昔、吹奏楽でDon't Wanna Cryとか演奏したなぁ~」とか思ったりした流れから、ちょっとライブ映像も見たりして、その中でさらにオススメに出てきたのがこれ。ちなみに、その出会いまで、この曲は一切知りませんでした。

冒頭にも述べたとおり、正規の映像ではないんで、ホントはここで紹介するのもどうかと思ったのですが、今思えば、この編集・この映像に出会わなければ、ぶっちゃけここまで安室さんに今年ハマってなかっただろうなって思うんですよね。

何ていうか、曲の格好良さと振り付けの格好良さにちょっとしたエロさもあったりして、ずっとバンド系サウンドで基本育ってきた自分にとって妙に新鮮な世界でした。ホント、そういう意味でも、今年一番だったかもしれないです。

モータースポーツ部門

【ハイライト】2021 AUTOBACS SUPER GT Round 8 FUJIMAKI GROUP FUJI GT 300km RACE

これね…。昨年の最終戦もああいうドラマが起きた訳なのですが、まさか今年、こんな終わり方をするとは…。

クルマを走らせる550万人 | トヨタイムズ

この部門に入れるのはどうなの?っていう気もしますが、年明け元旦早々に思わず涙してしまった動画。

こんなに、1つのCMに国内各車のロゴが登場するなんて、今まででは考えられないもんな…。そして、それだけ日本の経済・社会が自動車産業に支えられているという証でもあるんだよな…。ホント、豊田社長の本気を感じさせる動画です。

ガジェット部門

【タムロン新レンズ2本発表】 TAMRON 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD Model A058

今年は金欠もあったし、物欲もそんなに無かったので、あまりガジェット系見てなかったりするのですが、やはりこの夏の衝撃は、この35-150mm F2-2.8の登場でしょうね。

エンタメ部門

【本編ノーカット版】「ハコヅメ」絶対に笑ってはいけない“通常点検”!

リアルタイムでは見てないのですが、職場の同僚に教えてもらって見たのですが、メッチャ面白いです。

【山復興】土砂崩れですべて埋まりました・・・

佐賀よかって結構古くて、実は「葉加瀬さんが楽器屋さんで試し弾きをしたら店員さんびっくり!」とか「大容量でコンパクト、持ち運びが簡単なカメラバッグ!!」の回は見たことがあったのですが、それだけって感じでした。

それが、オススメ動画か何かで、この山復興の動画が出てきて、そこから何だかんだで今も見続けているって感じです。ぶっちゃけ、作業をひたすら見てる感じもあるのですが、何だかんだで日々進んでいく復興が見ていて面白いです。

オリジナル作品部門

あとは、今年のYouTubeといえばここでしょう。

これまで、車載動画とか花火動画はたまに上げていましたが、今年、本格的にサーキットでのマシン撮影に特化したような形で動画を作ってみました。試行錯誤をしながらも、どうしても写真撮影がそもそものメインなので、これぐらいがいいところかな?という気はしていますが、気負わない程度に来年も続けてみたい気はします。

α7IV発表にいろいろ考える(2021.10.23)

10/21の夜、SONYが正式にα7IVの発表を行った。

数日前からだいぶんスペックについても漏れていたので、もうα7IVの発表だとはほぼ判明していたが、一様…ってことで、23時の発表を待っていたのだが、睡魔に襲われ、結局ほとんどロクに理解しないまま寝てしまった。なので、キチンとスペックとか内容を理解したのは翌朝だった。

個人的にはスルーなので、気にはしていないのだが、ちょっとアレコレ思ったことを書き留めておきたい。

動画面、基本ポテンシャルの底上げ

今回のα7IVの商品テーマは「Beyond Basic」(ベーシックのその先へ)。SONYのαシリーズのベーシックラインとも言われているα7無印シリーズの基本ポテンシャルを一気に底上げした感じがある。

この感覚は、実は2018年初春に発表されたα7IIIの時も同じような感じがありました。α7IIからだと、裏面照射型になりAFエリアが一気に拡大して、AF性能も向上。タッチパネル対応でZバッテリーでデュアルスロット。のちのアップデートの時にはリアルタイム瞳AFと動物瞳AFにも対応してきます。まさに、それ以前に発売されていたα9とα7RIIIのいいとこ取り。

今回もまさにそういう感じで、α1やα7SIIIのいいところを搭載してきている上に、新しくフォーカスマップやブリージングを抑える機能といったα初搭載機能もいくつかある。SONY機のヤバイのは、こういう下剋上が起きるという点。そういう点はCanonさんとかとは全く違うし、SONYさんは商売上手とも言える。

写真機で考えたとき、そのメリットはあるのか?

とはいえ、冷静にそのスペックや機能を見たときに、確かに動画機としては大きな進化点が多く、選ばない理由はない。ただ、写真機としてはどうなのだろうか。

画素数

今回、α7IIIからα7IVになったことで、24MPから33MPに画素数が上がり、ほぼ初代のα7Rの36MPに近づいた。

ただ、冷静に考えたときに、33MPもいるのか?という感覚があるのも否めない。というのも、かつて42MPのα7RIIIを持っていたときに、α7RIII(42MP)とα9(24MP)の差は結構大きく、私の印象では少なくとも1段は差があった印象だった。特にしゃんしゃん祭のような夜の祭のようなシチュエーションで撮影をすると、その点は如実に感じていた。ダイナミックレンジも同じ。もちろん、BIONZ XRを搭載してきたとはいえ、特に高感度の面については、性能は落ちそうな予感はする。

もちろん、高感度で言えば、α7SIIIが最強なのは分るし、容易に想像は出来る。ただ、さすがに12MPというのは、4K切り出しがギリギリなので少し不安な感じがあるし、ちょっと飛び道具感がところが拭えない。

なので、α9やα7IIIのような24MPが個人的にはバランスがちょうど良かった。まあ、他社がそうしてきているので、そうせざるを得ないところもあるだろうし、α7Cがいることで、α7IV自体のポジション取りがもう少し上にしたかったという思惑もあるのだろう。

AF性能

写真面で考えたときのAF性能については、

・リアルタイムトラッキングAF搭載

・鳥瞳AF搭載

・BIONZ XR搭載の恩恵

の3点が大きいといえる。鳥を捕る人にとってみれば、待望の機能だろうが、私は残念ながら撮らないのでその恩恵はほぼ無い。リアルタイムトラッキングについては、やはりα9とα7RIVを持っている身としては、非搭載だったα7IIIに対する違和感があったのは事実。その点は嬉しい進化点といえる。ただ、α7IIIといえども、リアルタイムの瞳AFは搭載されているので、先の瞳AF系を撮影するのであれば、撮れないというレベルではない(もちろん、歩留まりは変わるだろうが…)。

あと、AFでBIONZ XR?と思うかもしれないが、コレは結構性能に影響が出るらしい。

私がいつもよく見ているアルファホビー部の35-150mmのライブシューティングの中で、フィギュアに対する瞳AFの検出が、α1とα7SIIIが同等で、α9IIが劣るという検証がなされてしまったんですよね。つまり、これらの差は、ブラックアウトフリーとか電子シャッターではなく、BIONZ XR搭載の有無なんですよね。

そういう面でも、現状のα7IIIの瞳AFの検出精度、追従精度に不満がある人は、そのメリットも大きくなる可能性がありそう。

ただ、私の場合、こういう高速AFが必要とするのは、ブラックアウトフリーの場面。しかも、現状、α9でその不満を感じていないので、それほど必要性を感じていないというのが本音だ。

UI

α1やα7SIIIと同じく、BIONZ XRが搭載されたことで、メニューが一新されているほか、動画と静止画の切替がスムーズになったり、露出補正ダイヤルに任意の機能をアサインできるなど、UIやレスポンス面でも改善がされているようだ。

もちろん、それは良い点ではあるのだろうが、如何せん、このUIというのは良くも悪くも慣れの世界。むしろ、これまで今のメニューに馴れ親しんできた者としては、変わることに違和感も感じるだろうし、旧メニュー機と新メニュー機が混在することによる混乱の方が起きそうで怖い。もしかしたら、連写後の書き込み中のAPS-C切り換えとかが対応していたら、そこは嬉しいと思うが、それで撮れる画が大きく変わるわけでは無いので、そこで飛びつく理由には、私の場合はなり得ない。

写真メインの人は、自分がどちらに合っているのか選ぶことが大切

ちょっと否定的なことを並べてきたが、要は何をいいたいのかというと、写真目的でカメラを選ぶ人にとっては、自分がどういうものを撮りたいのかをしっかりと考えた上で、機種を選んだ方がいいと思うってこと。

特に、風景や物撮りのようなAF性能を求めていない人にとっては、あまりα7IVのメリットは感じないと思う。また、夜景とか高感度もある程度考慮したい場合も同じようなことが言える気がする。

一方で、ある程度動きものを撮りたい人や、走り回る子どもを撮る人、そして動画を本格的に始めたいという人にとっては、α7IVが適していると思う。ただ、ここで注意をしておかないといけないのは、動きモノを追及していくと、α9シリーズやα1といった電子シャッター&ブラックアウトフリーの世界にステップアップしたくなるし、動画を追及していくと、α7SIIIやα1といった世界にステップアップしたくなる。

なので、私としては、前者の動きモノについては、私のようにこれから本格的にサーキットデューをしてマシン撮影をしたいとか、飛行機撮りたいとかいう方には、是非α9無印を勧めたい。もうα9無印はディスコンになってしまったので、中古市場になるかもしれないが、おそらく価格的にはα7IVと変わらないはず。

これからの展開を予想する

α7RV(仮)

まずは高画素機となるα7Rシリーズから。

気づけば、α7RIVの発売から2年が経過している。で、実はα7Rシリーズは、2013・15・17・19年のそれぞれ夏から秋に発売されていて、概ね2年間感覚で発売されている。それを考えれば、本来であれば今年発売されてもおかしくなかった。

しかも、7RIIからRIIIの時はセンサーが保留され、RIVの時に画素数が上がった。それをそのまま考えれば、α7RVはセンサー一緒で、メカ部分等をアップデートしてくるというのは自然な考え。特に、画素数が大きく重たい高画素機ほど、BIONZ XRのメリットは大きいはずだし、書き込み速度が速いCFexpressの導入のメリットも大きいはずだ。

半導体不足による影響はあるだろうからすぐすぐとは考えにくいが、遅くとも来年ぐらいには登場するんじゃないかな?とは思っている。

α9III(仮)

何気に難しいのが高速機となるα9シリーズだ。

というのも、α1が発売になったことで、そもそもα9シリーズは次世代機が出てくるのか?という疑問符の声はある。事実、あまりα9IIが売れているという話も聞かない。

ただ、電子シャッター&ブラックアウトフリーが必要な人は、α1へステップアップして下さいというのは、なかなかハードルが高い。一方で、α9IIはそもそも2017年登場のα9初号機のハード面の焼き直し的な立ち位置が強い上に、今や機能面でもα7IVの下剋上を受けている状況にもある。そういった面を考慮すれば、私としてはα9IIIは登場してくるんじゃないかな?と密かに思っている。

そうなったときに、こちらもいわゆる第5世代ボディにアップデートしてくるのだろうが、注目なのはセンサーで、現状の24MPでいくのか、それともα7IVと同じ33MPでいくのか。私の予想としては、たぶん33MPにしてくるんじゃないかな?と思っている。というのも、前回のα9IIが発表されるときは、事前には33MPか36MPになるのでは?という噂が出ていて、非常に盛り上がっていた。なのに、蓋を開けたらセンサー据え置きで、一気にトーンダウンし、実際、α9IIが売れているようには感じない。

α7CII(仮)

そして、一番廉価コンパクト機となるα7Cシリーズ。何気に、この予想が一番難しい。

まず、1つ大きな所は、センサーが現状の24MPのままいくのか、α7IVにあわせて33MPになるのかという点。これは、結構五分五分な気がする。とにかく、コストを抑えたら前者のような気もするけど、もしα9IIIも33MPとかになると、7Cだけが24MPで残るというのもあまりコスト的にいいとは思えない。そう思うと、33MPになる可能性が少し高いような気もする。

あともう1つは、BIONZ XRが搭載されるかどうか。正直、α7IVに搭載されたのは意外だったが、α7CIIに搭載されるのかも、これまた微妙。ただ、α7Cとα7IIIで性能的にはα7C>α7IIIとなっていた部分が多かったので、そうなるとα7CIIにもBIONZ XRが搭載される可能性はありそうだ。

実は次に狙うならα7Cかな?

まだ、正式に発表してませんでしたが、35-150mm F2-2.8を購入するにあたり、α7IIIを手放してしまいました。本当は、残して置いても良かったのですが、そもそもα7IIIの実稼働がかなり少なくなっていたので、軍資金に変えました。

その一方で、α6400は残したんですよね。本当はこっちを売った方が正解だったのかもしれませんが、やはりα9とα7RIVを持っているという実情からすれば、3台目はコンパクトに振った方がいいだろうと思って、α6400を残しました。

とりあえず、このフルサイズ2台、APS-C1台の3台体制で運用をしてみて、本当に3台目をこのままAPS-Cがいいのか、それともフルサイズコンパクトでα7Cにするかを見極めたいと思っています。

話題になっていないが、ちょっと気になる新型フラッシュ

あと、α7IVの影に隠れてあまり話題になっていないのが新型のフラッシュ。

ぶっちゃけ、動画を見ても、進化した点があまりよく分らないのですが、HVL-F60RM2だと、1/32出力レベルで10fpsまで対応(外部バッテリー必須?)、カメラの顔検出にリンクされたホワイトバランスとフラッシュ制御(対応カメラ機種)あたりが記載されています。個人的には、以前からカメラ側の顔検出(瞳AF)とフラッシュ制御が連動してくれないのかな?と思っていたので、これがまともに使えるのならちょっと期待したい。ただ、カメラボディがどうなのか等々を含め、とにかく情報がなさ過ぎるので、何とも言えない感じです。

2週間後に迫るしゃんしゃん祭を考える(2021.10.16)

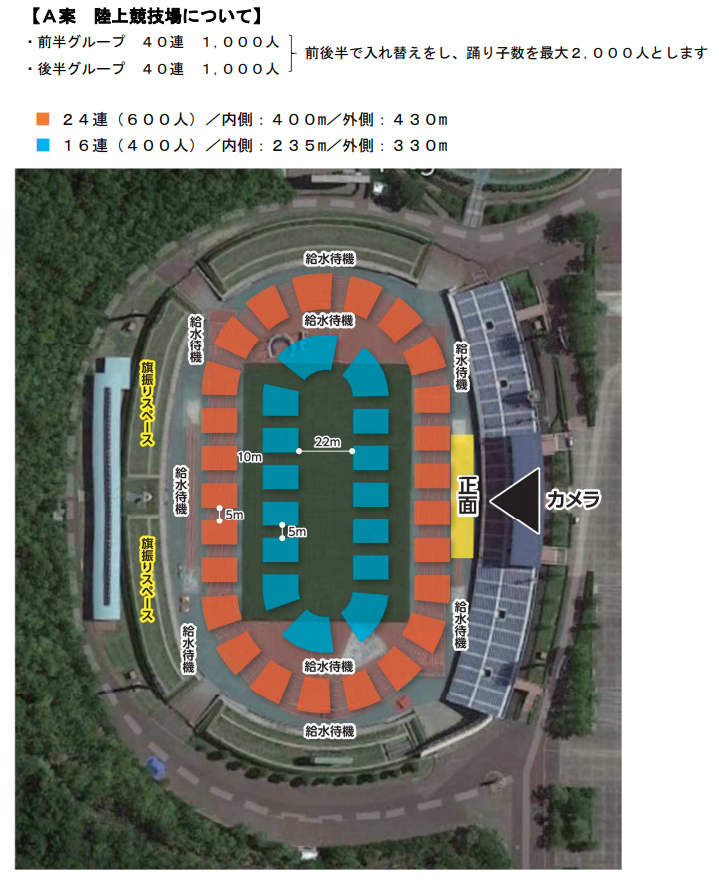

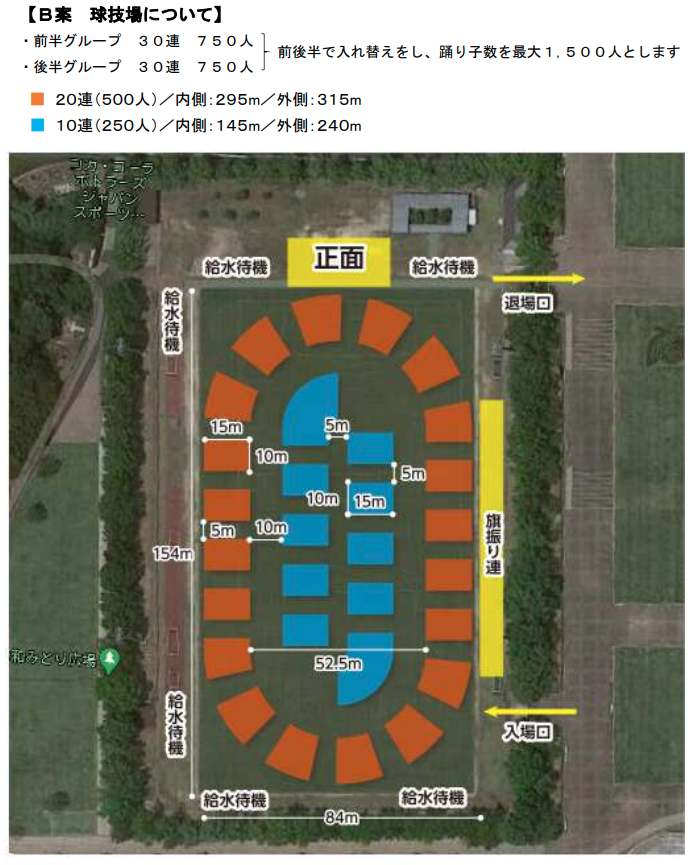

例年といろいろ異なりすぎる2021年

気づけば、10月も中旬。例年だと8/14開催となる鳥取の夏の風物詩でもある「しゃんしゃん祭」が、コロナ禍の影響で開催延期となり、その延期日程が10/31(日)となっており、あとちょうど2週間だ。

今月に入り、職場でも再び練習が始まり、私自身も練習に加わり、撮影の練習を再開した。7月末で一時中断していたので、事実上2ヶ月ぶりの再開なのだが、意外とその感触を取り戻すのには少し時間がかかった感じ。

とまあ、そんなことはさておき、ここからが本題。というのも、とにかく今年は、このコロナ禍ということで例年と何もかもが違う。ホント、初めてのイベントに参加するのか!?っていうぐらい何もかもがよく分らない状況であり、何なら開催2週間前になっても、まだ詳細が分らないレベルなのだ。

ということで、ほとんど私しか関係が無いと思うが、頭の整理のためにも、ここに書き留めておきたい。

参加要項を整理する

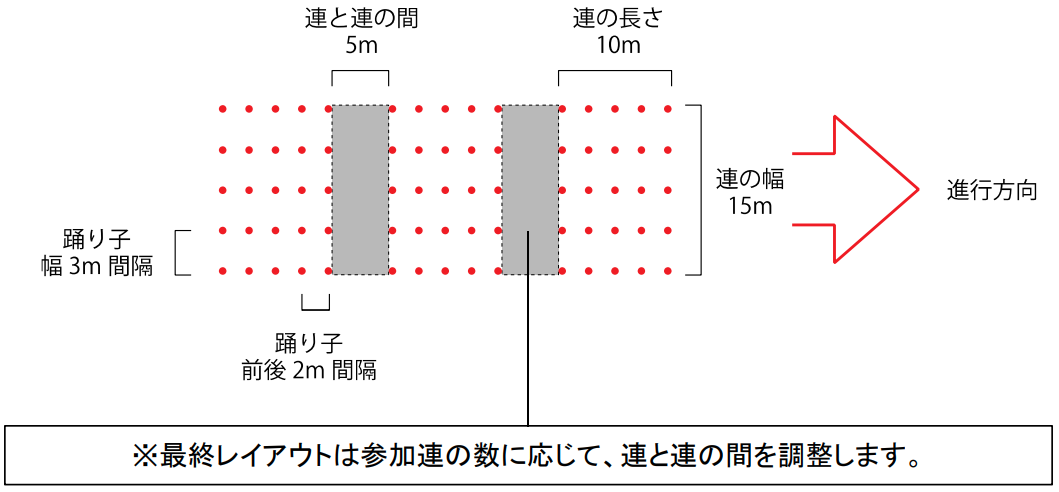

まずはHPにアップされている参加要項を確認して、内容を整理するところから。ただ、この参加要項はあくまで7/7開催のものなので、これが今回の延期開催になると詳細がどうなるかはまだ不明。ただ、職場伝いに知り得た情報も加味するとこんな感じ。

| 開催日 | 2021/10/31(日) 13:00~17:00 |

| タイスケ | ※開催翌日が平日のため、開催時間を当初の時間より早める方向で予定 |

| 会場 | ヤマタスポーツパーク(鳥取県立布勢総合運動公園内) |

| クラス | クラス分け無し。 これに伴い、「美」審査及び基本踊りコンテストの開催も無し |

踊り子 |

2人以上25人以下(例年の半分) ※6/25時点では40連が参加予定 ※9/30が各連参加者名簿の提出期限とのこと |

| 関係者 | ・10人以下 ・トラックの外側に配置 ・給水車の使用を禁止(事務局が飲料を準備し、関係者が踊り子に配布) |

| 踊り | 基本踊りの振付(創作踊り無し) (平成鳥取音頭→鳥取しゃんしゃん傘踊り、しゃんぐりら→きなんせ節) |

| コロナ対策 | ・演舞時以外のマスク着用義務(演舞時にフェイスシールド・マウスガード着用は各連の判断) ・かけ声禁止 ・出演メンバーの体調を本番2週間前から管理(祭り後も1週間管理) ・近距離や大声での会話を控える |

| 配列 | 【連】連の幅:15m × 連の長さ10m × 連と連の間隔5m 【踊り子】前後2m間隔 × 幅3m間隔 |

無観客および10月末開催ということで、会場はいわゆる布勢の陸上競技場。そして、開催時間帯は、当初の夕方から夜にかけての開催ではなく、午後から夕方にかけてに繰り上げ。会場はスタジアムなので、夕暮れの時間とか関係ないのでは?と思っていたのですが、どうやら、翌日が月曜日で仕事の人が多いだろうってことで、夜はやめたらしいです。

かけ声禁止&基本踊りのみ!

しかも、踊りの内容としては、何とかけ声が禁止。まあ、仕方がないといえばそうなのでしょうが、それにしてもしゃんしゃんでかけ声無しって、もうお通夜みたいな踊りになるんすか!?と。盛り上がりが一気に下がります。

さらに、踊りは基本踊りのみで、創作踊りは無しとのこと。これ、当初はそれほど深く考えていなかったのですが、いざ撮影してみると、画が数パターンを除いて、全く同じになっちゃうという何ともカメラマン泣かせの状態。

関係者の動きも制限される!?

さらに話をややこしくしているのが、関係者の動きが制限されるという点。

私自身、2017年以降は職場の参加連の関係者という形でカメラマンとして入っており、今年も関係者として入る段取りをしています。その”関係者”が、参加要項を読む限り、「最大4人までは連の前に配置することが可能」(P1)とのこと。これをそのまま鵜呑みにすると、連の横には移動したらダメってことになってしまう…。これ、カメラマンにとっては結構致命的な感じです。あと、「ビブスを必ず着用」(P2)とも書いてあるんだよな…オレ、着れるのかな?。

職場の実行委員伝いに確認をしてもらうと、また別途カメラマンエリアがあるらしく、そこならOKとの情報もある)けど、現状、その詳細について公表されておらず、ぶっちゃけどうなるか当日にならないとよく分らない状況に。

コレって、まともに内容を信用したら、連の最前列で全員撮りなさいって話だからね。いやいや、撮れなくはないけど、後方の人とか、そうとう望遠無いと足りないし…。なので、一様、練習の時には、

と言いながら、当日になったらシレッと動けそうな気もするんですけど…。コレばっかりは、当日になってみないと本当に分らない点です。

明るさは問題無いが日差しはどうなる!?

しゃんしゃん祭って、普通なら夕方から夜暗くなってからなので、太陽の光なんて開始すぐ意外はそれほど問題にならない。ただ、今回はどういう形であろうと日中になる。となると、太陽の向きとかどうなるのか。

私調べの方角と10/31の時間毎の太陽の向きを並べて見たが、ちょうど上の方にある入場動線と書かれている矢印の感じに太陽の光が当たることになりそう。そのため、8~10辺りは完全な逆光で、大旗エリアのある11~18あたりは反逆光気味の感じなので、こちらは問題無さそう。一方で、メインスタンド側の1~7のあたりは、ほぼ順光になるので、影も気になるし、眩しくて表情も怪しいことになりそう。

ちなみに、進む距離としては、「1クール4曲で130m」(P12)とのこと。当日はカラーコーンを目安に動くだろうから、もう少し伸びると思うか、単純計算でも2クールでグランド2/3周ぐらいはすることになる。なので、1スタートなら16あたりまで、8スタートなら1のあたりまで、16スタートなら8あたりまで進むことになりそう。

さらに悩む機材選び

そして、何より地味に一番悩んでいるのが、その機材選び。

| 望遠域 | 標準・広角域 | |

| 2015年 | α77II + TAMRON 70-200mm F2.8 (105-300mm F2.8) |

α6000 + SEL1670Z (24-105mm F4) |

| 2016年 | α7SII【レンタル】 + SEL70200G (70-200mm F4) |

α6500 + SEL1670Z (24-105mm F4) |

| 2017年 | α9【レンタル】 + SEL70200GM (70-200mm F2.8) |

α6500 + SEL1670Z (24-105mm F4) |

| 2018年 | α7RIII + SEL70200GM (70-200mm F2.8) |

α7III + SEL1635Z (16-35mm F4) |

| 2019年 | α9 + SEL70200GM (70-200mm F2.8) |

α7RIII + SEL1635Z (16-35mm F4) |

これが、過去5年間の参戦機材。2019年は一部単焦点レンズを使った場所もありましたが、基本的には、フルサイズ×ナナニッパがメインで、16-35mmが標準広角域を担う感じで来ています。

ただ、今年は先にも述べたとおり、例年のように横から撮影出来ない可能性が高く、下手をすると、本当に連の最前列から全員を狙う必要があり、いつも通りの撮影が出来ない可能性があるので、特にレンズ選ぶが悩むところです。

私のメインは集団写真と個人写真

そもそも、私が撮影をするのは、職場の連として参加しているのが分るような集団としての撮影と、祭のあとにある反省会のスライドショーで使用する個人ごとの写真の2パターン。

個人写真に必要なワイド端は?

ここで言うワイド側というのは、あくまでもメイン機となる望遠域のワイド側がどれだけ必要なのか?ということです。

ここで、結構重要になってくるのは、2019年のまとめ記事でも書いたと思うのですが、連の最前列から一番先頭の人を入れて撮影しようとしたときに、70mmってなかなか厳しいということ。練習の時だと如何様にも下がれるので、70mmで足りるのですが、本番は他の関係者だったり、前の連のこともあったりして、下がる事も出来ず、踊り子まで1~2mというような距離で撮影するのも当たり前。

で、私の練習の時の実感からすると、55mmの単焦点で十分な感じがあったので、55-60mmぐらいまであればいいかなって気がします。むしろ、これぐらいのワイドが必要なのは、この最前列を狙うシチュエーションぐらいなので、場合によっては、単焦点で誤魔化すのもありかもしれません。

テレ側はいくら必要か?

ここなんですよね。

このグラフを見てもらったら分かる通り、例年のしゃんしゃんなら、200mmで不足する感じはそんなに無いです。ただ、例年は連のサイドから中央側の踊り子を狙ったとしても、3~4人分ぐらいなので、実質6~8m程度まで。なので、200mmで足りるんです。

しかし、今年は先にも述べたとおり、もしかすると連の最前列から4列目もしくは5列目の人まで狙わなければならない。無論、これまでそんな撮り方をしたことはまず無いから、どうなるんだ!?と。

最高5列目まであったとして、被写体までの距離は約9-10m。このときに、200mmでの垂直方向の撮影範囲は、1.08-1.2m。理論的には、この200mmあれば足りそうな気もするが、試しに屋外での練習の際に70200GMに1.4倍テレコンを装着して挑んだら、全体の15%が200mmを越えていた。これを多いと見るか、少ないと見るか。

しかも、本番はもうちょっと前後の距離は狭まるのが常だ。

それを考えれば、やはり200mmを軸として、一様、1.4倍テレコンを持っておくというのが軸になりそうだ。

ここにきて、35-150mm F2-2.8が祭に間に合いそうな状況

そんなこともあって、夏のときは普通に70-200mm F2.8を基本に、16-35mm F4と55mm F1.8で挑む予定にしていました。ただ、ここで話が複雑になってきたのは、TAMRONから発表された35-150mm F2-2.8の発売日が10/28(木)とギリギリしゃんしゃん祭に間に合いそうということ。がしかし、あまりにもギリギリすぎて、おそらくぶっつけ本番になる可能性がある。例年通りの開催なら何の迷いもなく35-150mmを選ぶのだが、今年は日中開催なので、そこまで明るさにこだわる必要はない。ただ、使いやすい焦点距離は間違いないし、むしろ日中の撮影となると逆に明るいレンズでボケ感で勝負しないと面白みが出ない可能性もある。だから、使えるなら使ってみたい。

ということで、10月に入り、35-150mmのが価格をイメージするために、24-105mm F4をAPS-Cクロップでテストし、擬似的に換算36-157.5mmとして何とかイメージを付けておくようにしてみた。そうしたら、とりあえず4列目ぐらいまでの撮影なら150mmぐらいまであれば何とかなりそうな気がしてきた。

で、もし、150mmで足りなければ、α7RIVであれば、APS-Cクロップが使えるので、緊急的に最大225mmまでは対応出来る。

あとは、一様、ヘルプ的に70-200mm F2.8にテレコンセットで持っておくというのは考えてもいいかも。

悩むのはボディとの組み合わせ

そうなんですよ。実は、さらにもう1つ話をややこしくするのは、ボディとの組み合わせ。実は今回の35-150mm導入にあたって、α7IIIを手放してしまい、フルサイズボディはα9とα7RIVの2台体制になってしまった。もしかしたら、職場の上司からα7RIIIをレンタル出来るかもしれないが…

例年ならα9がメイン機になるが、今年は明るさはそれほど心配無い。ということを考えると、α7RIVに35-150mmをメインとするのが妥当なのかと。あとは、望遠側の70200GMとワイド側の1635Z、これらをどうするか。もし、α7RIIIがレンタル出来れば、1635Zとの組み合わせにして、70200GMはα9でスーパーサブとなりそう。逆に、α7RIIIが借りれなければ、ワイド側を1635Zではなく、APS-C用の10-18mm F4という選択肢も…。まあ、どうせ広角よりで使うから、これでもいいのかもしれませんが、ちょっと心配だな…。

PremiereProの本格導入とカメラマンVlog(2021.10.02)

先日、「Vlogって興味ありますか?」というボヤキも書いていたのですが、以前から動画にも興味はありました。ただ、1本にまとめきるほどの素材が無かったりもして、仕上げきれていなかったのですが、この度、全日本ロードレースで動画作成をある程度念頭に置いて動画を撮影してきたので、まとめてみました。

私の場合、どうしてもこのHPのように時系列で記事としてまとめるというのがあるので、流れとしては結構イメージしやすかったですし、まとめること自体も難しくはありませんでした。ただ、そもそもどういう動画にまとめるのかまでは決めずに出かけたので、実際に動画編集をしながら試行錯誤をした上でようやくイメージ出来るようになったという感じです。

今後、続けて行くのかは分かりませんが、頭を整理しておく上でも少しまとめておきたいと思います。

撮影素材について

今回は、撮影としては、

・サーキットへの往復の車載動画(GoPro)

・何となくの映像(Osmo Pocket)

・撮影している様子(GoPro)

の3つが柱でした。

ぶっちゃけ、編集上は車載動画が多かったかなという気もしましたが、やはりその点は、「何となくの映像」ってところの有無が大きいように思います。如何せん、車載動画は昔から撮ってますしね。

で、当初は移動中の映像もいるのかな?って思っていましたが、案外編集をしてみると、

・サーキットに到着した直後の映像

・撮影機材の映像

・イベント広場など、ちょっと寄り道をしたときの映像

・撮影が終了して駐車場までの映像

といった動画の繋がりとして欲しい映像が無く、仕方がなく写真で誤魔化した感じはありました。なので、Osmo Pocketでいいから、あれこれテキトーに撮っておくのは大事だなって気はします。

ただ、逆に言えば、その点はHP記事用に撮影していた写真があったのがせめてもの救いだったとはいえます。なので、改まって動画が難しい場合は、写真でいいからいろんな角度から撮っておくのもいいと思います。

撮影機材

あまり、このサイトでも語ってはいませんでしたが、スチル撮影用とは別に動画機として持っているのが、GoPro Hero 7 BlackとOsmo Pocket。今回、改めて編集してみて、それぞれのいい所、悪い所が見えた気がします。

GoPro

以前から車載動画については、GoProを使っていますが、これはGoProで申し分ないです。以前は熱暴走で停止してしまうというのがありましたが、はじめからバッテリーを抜いた状態で給電録画をすれば熱停止しないことが分かってからは、長時間録画も苦にならなくなりました(鳥取~岡山国際ぐらいの距離ならまず大丈夫)。手ブレ補正もちょうどいいし、画角もちょうどいい。唯一、夜間走行は厳しいですが、そういうシチュエーションはそんなに多くないし。強いて言えば、早朝とかのホワイトバランスが青くなりやすかったので、車載動画の時ぐらいは、Autoではなく固定してしまった方がいいのかもしれません。

また、2日目のピットウォークで使用したPOVマウント撮影。これは、GoProの画角をリニアにして録画していますが、このPOVマウントとの相性は抜群で、あまり意識せずに普通に歩いていてもそれほどブレも気にならない感じです。逆に、Osmo PocketをPOVマウントしたら…という気もするのですが、それはそれで今度はいろいろと邪魔になってしまうんですよね。本当なら、Insta360 Go 2みたいなヤツがいいのでしょうが、あれはあれでバッテリーがな…。

Osmo Pocket

あと、今回多用したカメラの上部に付けてのマウント撮影。全体的な広い雰囲気を見るには、GoProの画角はアリですが、さすがにちょっと広いかな?という気もします。逆に言えば、GoProマウントばかりに頼らずに、たまにはRX100M7で録画しておいて、それを織り交ぜて…というのもアリな気はします。

そして、今回一番足りなかったと思われるちょっとした「何となくの映像」。これ、先までの流れもあって、GoProでいいんじゃない?と思っていましたが、改めてOsmo Pocketの映像を見ると、これぐらいの画角(26mm相当)がちょうどいいという感じがします。私的には、いつもHPで利用しているRX100M7の画角が24mmなので、その点も影響しているのかもしれません。

本当は撮影時のEVF表示が録画出来ればいいのだが…

これは、数年前から思っているのですが、本当はマシン撮影をしているときに実際にEVFから見える映像を録画して、それを流すといいんだろうなという気はしています。実際に、YouTubeでも、ポートレート系の動画なんかだと撮影時のそのままの映像を流しているのもあります。

ただ、ここがSONY機の弱点なのですが、カメラからHDMI出力をして、それを録画しようとすると、ただ映像を出力するだけならEVFが使用出来るのですが、AF枠とかのインフォメーション情報を表示した状態で出力しようとすると、EVFが使用出来ないんです。つまり、別の外部モニターを使いながら撮影しなければならない。なので、ポートレート系ならギリ出来るのでしょうが、マシン撮影においてはほぼ無理なんです。

実際に見たいのって、設定情報とか撮影の仕方とか、AF枠の合わせ方とかだと思うのですが、そこをお伝えできないというのが地味に歯がゆいところでもあります。

とはいえ、今回感じたのは、たまには単純な動画としてでもいいので、200600Gを通してこういう感じで追っていますっていう動画ぐらいはあってもいいのかな?という気はするので、次やってみるときは撮るだけ撮ってきてもいいかなと思ったりしてます。

BGM・音楽について

今回、1つポイントになったのはBGMについて。

以前から、車載動画をアップするときには、YouTubeのオーディオライブラリーからフリー音源を使っていましたが、今回も基本的には同様にしています。

ただ、今回は流れがあっての一本の動画なので、音源としてもBGMに向いている音源である必要がある。また、サーキットの音を生かすとなると、それに対して邪魔になりにくい曲でなければならないという点もあります。

結果的に、いい感じの曲が見つかったので、とりあえずしばらくはあまり種類を変えずにいければと思っています。個人的にも、ある程度定番の音楽の方が落ち着くのかな?と思うし、編集するのも楽なので…。あと、あんまり知られてないですが、私自身、元々は音楽系をやっていた人間でもあるので、自分で作ってもいいのかな?なんてのも思ったりしてます。

あと、効果音については、何かしら入れてもよかったのですが、自分でナレーションを入れる形の動画ではないので、今回は基本的にはほとんど入れませんでした。ただ、スライドショー部分のところについては、シャッター音は欲しいなと思ってそこだけは挿入しました(この点は大昔に使った動画でも同じ事をやっていたので…)。

ただ、シャッター音もネットに転がっているものはいいのですが、無いものは無いですからね…。今回は、α6400については自分で実際に録音しました。

編集について

これまで、何度か紹介したことがあると思いますが、私はエンコードソフトとして有名な「TMPGEnc Video Mastering Works 7」を使って行うことがほとんどでした。非常に使い勝手のいいソフトだし、画質も綺麗だし、今でも愛用しています。しかし、細かいアニメーションなどを設定しようとするとなかなか難しい点があったので、この度、本格的にPremier Proで制作してみました。

10年以上前にPremier Elementsを持っていた時代もありましたが、キチンと使ったのはこの夏から。もちろん、他の動画ソフトがあるのも知っていましたが、やはりCreative Cloudに加入してる身としては、PremiereProを使わない理由はないですよね。

そして、ちょっと暇だった今年の夏、昨年のSUPER GT富士戦の時のピットウォークの動画があったので、それを練習がてら編集してみたというのが初めてで、それを受けて今回が事実上2本目といった感じでした。

その、富士戦の時の動画を編集してみたときに、大まかに先のVMW7とPremier Proの違いを理解した上で、「ここがもうちょっと簡単にならないかな?」と思ってネットで調べたり、YouTubeの解説動画を見ながら勉強をして1日目を試行錯誤しながら1日で大枠を仕上げ、その反省点を踏まえて2日目になると結構サクサクと編集することが出来ました。

特に、今の時代、YouTubeの解説動画がさまざま公開されているので、日々それらを見ながら、「そうすれば出来たのか!」「こうすれば簡単に出来るんだ!」という新しい発見が出来たので、確かにPremiereProってとっかかりはかなりハードル高いけど、基本的なことが分れば、応用編は調べればアレコレ出てくるので結構オススメです。

素材の段取りが重要

やってみて、よく分ったのは、素材の段取りとテロップ等のテンプレートの段取りさえ出来れば、編集自体は数時間で出来そうな気がしてきました。

素材の段取りというは、先から出ているような、動画素材とかBGM素材とか。もちろん動画素材は撮っていないと何も始まらないですが、BGMとかはその都度探していては時間がかかりますからね。あと、私の場合は、各撮影場所でスライドショーを少し入れていますが、あそこで紹介する写真画像の選抜とRAW現像というのが、以外と地味に大変でした。

もちろん、ホームページでやっていることと同じではあるのですが、枚数的には動画用の方が多く、そうなるとマシンのかぶりとかも少し気になり始めます。さらに、HP用は幅1,280ピクセルで書き出しているものの、事実上は幅640ピクセルで表示しているのでそこそこ撮れていたら問題無いのですが、動画用は4Kで仕上げることもあり、幅3,240×高2,160ピクセルと700万画素の画像になるので結構ピントもシビアになるので、選ぶ写真自体もHP以上に選りすぐる必要がありますから(実際に、今回もHPとしては気にならなかったけど、4K動画にしたらピントが甘くて差し替えした画像が何枚かありました)。

そうなると、私のワークフローからすると…

【当日】撮影

【翌日】HP用画像の選抜

【翌日~翌々日】HP記事の作成・公開

【当週~翌週】最終的な画像選抜作業

【翌週?】動画用画像の選抜作業

【翌々週?】動画編集・公開

という感じになりそう。もちろん、HP記事作成・公開後に動画用の画像選抜作業をしてもいいのですが、全体平均で50%弱の選抜率の画像の中から、さらにガチピン写真を選抜しつつ、マシンのかぶりを避けるとなると、出来れば全体の画像選抜を終えてから動画用を選びたい気もするんですよね…。ただ、今回は4輪ではなく、2輪だったので、特にピントがシビアだったという所もあるので、次のS耐だと印象が少し変わるかも。

逆にいえば、これらの用意さえ出来れば、ホントに編集自体はすぐな気がします。私の場合、どうしてもテロップ主体になるので、そのあたりがテロップを入力しながら動画カットをする必要がありますが…。

やり直しが効かないプレッシャーと公開タイミング

HP記事と今回のYouTube動画。内容的には、それほど変わらないのですが、HPと動画の最も違う点がここ。

HP記事の場合、あとで自分で読み返しながら、「ココ間違えていた!」と思ったらいくらでも修正が効くので、90%ぐらいの仕上がりでもアップすることがぶっちゃけ出来ます。実際、ここ最近はその点を割りきって、取り急ぎ、レース翌日のアップは荒い内容で紹介しておいて、さらにその翌日とかにちょこちょこ修正をすることが多いです。

一方で、動画の場合はそうはいきません。字幕の誤字1つ、EXIF情報の入力間違え1つが修正することが出来ません。だから、動画の方が見返しながら確認する作業が必要になってきます。さらには、動画のエンコード時間が必要になってくる上に、変換ミスとかノイズとかが出ていないかも確認しないといけないから、動画時間分をフルで再生してみて最終チェックをしてアップするという作業…。コレ、ホント地味なところなんですけど大変だなと改めて思いました。

YouTuberさんみたいに毎日アップしていると、ある程度割りきることが出来るかもしれないし、ストックという考え方も出てくるのかもしれませんが、ここをどう解決していくのかって問題はありそう。

全日本ロード岡山戦に向けての予習と復習(2021.08.29)

しばらくモータースポーツ撮影が出来ない日々が続いていましたが、ようやくボチボチと再開が出来そうです。と言いながら、すでにもう全日本ロードのテストに言ってきたんですけどね。

2021 全日本ロードレース公開テストat 岡山

2021年も8月末となり、今年も後半戦に突入しているにもかかわらず、一向に収まる気配の無いコロナ禍。

なかなか遠出への遠征がはばかれる状況で、このままだと今年は近場の岡山で終わる感じになるかな…と思っていたところに、全日本ロードレースの公開テストが開催される情報が入ってきました。

で、その全日本ロード。私にとっては、ほぼ唯一といってもいい2輪の撮影。元々、私は4輪派なのですが、実はここ数年はMotoGPを見るようになって、にわか2輪ファンだったりもします。

そして、この全日本ロードの撮影、何気に私的には2014年から行っているので、そこそこ撮り続けているのですが、どうしても年1回なので、あまり上達していない。ということで、参戦を目の前に、構図とか狙う場所とかを改めて考えてみることにしました。

過去の撮影の傾向

ちょっと過去について振り返ってみたのですが、ここ数年は決勝日はグリッド撮影に特化していることが多いので、実質的なマシン撮影は1日しかしていないことが多いです。

<2020>台風接近により中止

<2019>ホッブス、マイクナイト、最終コーナー(Day.1のみ)

<2018>リボルバー、ヘアピン、マイクナイト、最終コーナー(Day.1のみ。Day.2中止)

<2017>ホッブス、マイクナイト、最終コーナー(Day.1のみ)

<2016>ホッブス、最終コーナー、リボルバー外、1コーナー、1コーナー撮影窓

<2015>最終コーナー、ホッブス、ヘアピン窓、リボルバー、マイクナイト、劇感エリア、パイパー外、ヘアピン(F.P.Day・Day.1のみ)

<2014>劇感エリア、リボルバー

こうして見てみると、2017年以降ってずっとホッブス~マイクナイト~最終のあたりがメインで、1コーナー~2コーナー方向って全然撮ってないんですね💦。まあ、おそらくラウンジパスの影響なのでしょうが…。っていうか、そもそもDay.2はグリッド撮影に特化して、マシン撮影をしていないってのが、2017年以降ずっとなんよね…。

先日の公開テストの復習

そんなこともあって、先日行われた岡山での公式テストに練習を兼ねていってきました。なので、まずはその復習。

2輪専用シケイン

今回、注目していた2輪専用シケインの2つ目。

基本的には左のようにコーナリング中を狙うのが無難なのかなと思っていたのですが、意外と右のように立ち上がりを狙うのもアリな気がする。ただ、このタイミングで狙うなら、もう少し1コーナー寄りがベスポジなのかな?

リボルバー立ち上がり

どこか立ち上がり系で良い場所がないかなぁと思って物色していたリボルバーの立ち上がり。

撮っている雰囲気的には、イマイチだなぁと思っていた(左側)のですが、アレコレ他の方の写真を見た上で、無理矢理トリミングし直す(右側)となかなかこれなら良さそう。しかも、こういう狙い方なら、あまりホッブス寄りになりすぎず、案外、真ん中あたりでもいいような気がします。

ってことは、パイパーの立ち上がりも同じことが言えそうだな。

1コーナー撮影窓&ホッブス立ち上がり

以前から狙ってみたかったけど、チャンスが無かった2つのポイント。

<1コーナー撮影窓>

ホッブス立ち上がり

いずれのポイントも、4輪では狙えるけど狙いにくい感じがあるんだけど、むしろ2輪の方が撮りやすい印象。なので、もし場所が空いていたら、この2箇所は積極的に狙いたいな。

他に狙えそうな場所はあるのか?

では、これの他に狙えそうな場所はないか。4輪の経験を元に推測してみた。

※青矢印は前日のテストで撮影したところ、緑矢印は過去に撮影したことがあるところ、赤矢印が今回気になっているところ。

①1コーナー

まずは1コーナー。

この春に見つけたスタートを狙える結構マニアックなポジション。この写真は600mmだから、もう少し望遠を生かしていけば2輪でも狙えるんじゃないかな?。出来れば、下位カテゴリで試してみて、いけそうだったらJSB1000をここからスタートを狙ってみたいな。

②最終コーナー立ち上がり

続いては、グランドスタンドが切れる最終コーナーに向けての下り坂のポイント。

実は、何気に2016年に一度ここで狙っているみたいです。出来れば、こういう立ち上がりを加速するところ狙いたいところ。しかも、出来ればこの坂の部分ではなく、ギリギリフェンスのところまで行って、フェンス越しで狙えないかな?と。というのも、このフェンスって南北よりも少しズレている感じなので、12時~13時の間ぐらいにフェンスに影が落ちるはずなんですよね。それを生かしてみたいと。

③最終コーナーフェンス越し

このポイントって、何気に2019年の全日本ロードの時も見つけていたようですが、キチンと撮影したのは今年の2月だったみたい。

ちょうどフェンスの柱だけでなく、監視カメラが取付けてある支柱もあって、影が落ちやすいんですよね。しかも、ちょうどマイクナイトコーナーの立ち上がりを狙える場所。確かに望遠必須だけど、換算1,260mmでここまでイケたら、2輪でもどうにかなるんじゃないかな?と。

ちなみに、いずれも10~11時の間ぐらいみたいです。

④マイクナイトフェンス越しA

ここも、元々はこの春に4輪撮影用に見つけていた場所。

ここからちょうどホッブスの立ち上がりが狙えます。これも、まだ717mmだし、APS-Cクロップも使っていないので、案外狙えるかも。要は、コーナーからの立ち上がりをイン側から狙いたい!。となると、先の最終コーナーのフェンス越しとか、こういう場所を使うしか無いってことなんですよ。

⑤マイクナイトフェンス越しB

ここも、もう1つマイクナイトのフェンス越しだけど、一番右側の角っこのポジション。

ここは、ぶっちゃけ4輪だからいいのであって、2輪にハマるのかは未知数ではある感じ。しかも、逆側にターンインしていく…。ただ、それ自体は4輪も同じ話なので、上手くいくと、今までに無いいいのが撮れるかも。

なんてところかな。まあ、とにかく4輪はOKとか2輪はダメとか、変な先入観にとらわれず、とりあえず片っ端から試し撮りをしてみようと思います。

Vlogって興味ありますか?(2021.08.22)

これまでこのサイトを立ち上げて、この夏で20周年。元々は、大学時代に音楽制作をPRしたり情報発信するつもりで立ち上げたのですが、紆余曲折ありながら、ここ10年弱ほどは写真やモータースポーツメインのサイトになってきました。

その間、実は動画にも少し興味があって、YouTubeにもたまにアップしてきました。

ただ、いずれもサイトの内容を補間するような形で、車載動画だったりカメラのちょっとしたことだったりを掲載する程度でした。

そんな中で、私自身、以前から思っていたのは、「カメラマンの写真やレンズレビューはいいけど、実際の撮影の様子的な動画って、見たいけど無いな」というところでした。これだけYouTubeが流行って、いろいろなYouTuberさんが増え、何ならカメラマンも増えている訳ですが、撮った写真やレンズ・カメラのレビューばかりで、どういう風に撮っているとか、撮影の裏側とかってあまり動画に無いんです(あっても、イルコさんぐらいかも)。まあ、プロが見せるってのも、変な話だもんな…。

特にスポーツ系ってほぼない。さらに言えば、モータースポーツ系ってホントに無い。もちろん、厳密なことを言えば許諾的な問題もあるので、その辺りが実は大きいのかもしれませんが、逆にスポーツこそ、何処でどういう風に撮ってどうなったか…って意外と大事だと思うんですよね。

もちろん、そこのモータースポーツに特化した形で、私のサイトは構成してきたというのもあるのですが、サイトスタイルの良さがある一方で、動画の良さもあると思う。

ってことで、私のサイトの内容をVlog的な形でまとめた動画って、皆さん興味ありますかね?。

私としては、他の人でそういうのがあれば、是非見てみたい。ただ、意外と一般の方でもあまり無いんですよね(あるのかもしれないけど、すぐには見つからない)。あったとしても、「鈴鹿サーキットに行ってみた」的な、本当のVlog的な感じのものばかり。

2020年秋のSUPER GT鈴鹿戦に一緒に行っていた知人が、気づいたらYouTubeデビューしてた(笑)

あえて、カメラマンにフォーカスをしたものってあってもいいんじゃない?と思うわけです。

実は、一様過去にはサーキットで動画を撮ってきたこともあります。サーキットの往復の車載動画はもちろんですが、ピットウォークやグリッドウォークもいくつか撮ってきました(動画は撮ってそのままほったらかし…)。で、今年の初めは、カメラの頭にGoProを付けて、撮影風景を撮るというのもチャレンジしてみたりしました(実は、これを紹介動画で使えないかと思案中)。ああいうのを継ぎ接ぎすれば作れるんじゃないかな?とちょっと思ったりしています。

とはいえ、私の性格的に、動画に特化してしまうと、それはそれでこれまでのサイト側の方がないがしろにされてしまって、どっちつかずになってしまう懸念もあるのですが、今年どっかのタイミングでとりあえず撮れるだけ撮ってみて、オフシーズンにあれこれ編集してみるというのもいいかもね。

これまで、TMPGEncのVideo Mastering Works 7を使ってきたけど、AdobeのCreative Cloudに加入しているから、Premiere ProやAfter Effectも使えるから、勉強にもいいと思うし。

あっ、言っておきますが、顔出しをするつもりはないですからね(笑)。

タムロンがヤバイレンズを出してきた(2021.08.06)

8/4夜、SIGMAが当初から噂されていた150-600mmの超望遠ズームレンズを発表。その余韻に浸っていた翌8/5の昼にタムロンさんが2つのレンズの開発発表をした。

【お知らせ:タムロン 35-150mm F2-2.8 開発発表】

— 株式会社タムロン【公式】 (@TamronJP) August 5, 2021

フルサイズミラーレス用ソニー Eマウントの大口径ポートレートズームレンズ、タムロン 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058)の開発を発表いたしました。

■ニュースリリースhttps://t.co/SFVCUCLOz9

一眼レフ用では、35-150mm F2.8-4というレンズが出ているのは知っていて、「これがミラーレス化しないかな?」とずっと思っていたのですが、ミラーレス化どころかワイド側はF2というとんでもないスペックで姿を現しました。

35-150mmという画角が神な理由

私もずっと、35-150mmもしくは50-150mmという画角のレンズが出ないかな?と思っていました。というのも、この画角って神なんですよ。

ポートレートレンズとしては、もちろん単焦点レンズがいいのはいいのですが、サーキットなどでは動ける範囲も決まっているので、どうしてもズームレンズを使いたくなる。しかも、私はウエストアップかニーアップぐらいで撮影することが多いのですが、そうなると70-200mm F2.8といういわゆるナナニッパレンズが常用レンズとして使う感じになってくる。

70-200mmではワイド側が足りない

一方で、70mmでも結構望遠すぎるというシチュエーションは意外と多い。

40mm

61mm

例えば、グリッドウォークなんかだと、SGTなどでグリッドボードと絡めようと思うと、35-55mmあたりが必要になるシチュエーションが多い。また、何かしらの関係でRQとの距離が近いと55-70mm辺りが欲しいというシチュエーションも結構ある。なので、2019年からは24-105mmでグリッドウォークに参加するように。

実際、過去3年間のSGTのGW実績を見てみると、それぞれ使うレンズは違っているものの、ほとんどのシチュエーションでこの35-150mmの焦点距離で収まることがよく分かる。

53mm

58mm

また、ピットウォークでも似たようなシチュエーションも起きる。

特にこういう全員が横並びで撮影するときに、70mmでは無理なんですよ。

実際、上のような集合写真の多かった2020年のSGT富士では、全体の30%ぐらいが70mm以下なんですよね。

さらに、この現象はサーキットだけで言える話ではありません。例えば、しゃんしゃん祭でも70-200mmが常用レンズなのですが、もう少し広角側が欲しいシチュエーションは多々あります。おそらく、普通に観客として撮影する場合はそうでもないと思いますが、スタッフとして中に入っている側で撮影すると、なかなか前後関係が狭いので、もう少しワイド側が欲しいんですよね。

逆に、24-105mmでは望遠側が足りない

それなら、いっそのこと24-105mmで…という感じもあるのですが、105mmでは逆にテレ側が足りないんです。これは、先に示したExifの実績を見ても一目瞭然です。そこは、ナナニッパには叶わないです。

さらには、そもそも論として、24-105mmはF4通しなので明るさ面でのデメリットもあります。望遠側はそもそもボケやすくなるのでそうでもないのですが、35-105mm辺りは結構F値の影響ありますし、しゃんしゃんのような場合も明るさ的な問題があるんですよね。

じゃあ、F2.8で…となると、否応でも24-70mmと70-200mmになってしまう。ホント、この中間が欲しかったんですよね。

レンズラインナップが一掃される可能性大

こういった状況もあり、おそらく導入間違いないと思われる35-150mm F2-2.8。

で、冷静に考えた場合に、私のレンズラインナップがガラッと変わってしまう可能性が出てきそうです。

それは、この焦点距離のマップを見ると、さらによく分ります。

vs Tamron 70-180mm F2.8

真っ先にドかぶりするのが70-180mm。元々、ナナニッパを軽量化したいという思いで導入したレンズですが、35-150mmとは、70-150mm部分は完全にかぶってしまいます。つまり、150-180mm F2.8部分が必要かどうか、というのが70-180mmとの存在意義になりそうです。

ただ、ぶっちゃけ150mmと180mmってそんなに大差無いんですよね。何なら、150mmから少しトリミングしてしまえば済む話。しかも、35-150mmを使うのって、おそらくα7RIVとの組み合わせだろうから、トリミング耐性は強い。

さらに言えば、私の場合は70-200mm F2.8 GMを持っているので、どうしても…ってなればそちらで済むわけで…。

なので、実際この35-150mmが発表された直後から、70-180mmとのリプレイスするコメントがSNS上に見られるぐらいなので、いっそのこと一足早く売却しておくというのは手かもしれない…。

vs SEL24105G

次にかぶるのが、24-105mm F4。こちらは、テレ側の35-105mm部分は、明るさ等の面から明らかに35-150mmの方が上。なので、24-35mm F4部分が存在意義になります。

ただ、私の場合、24mm付近で作品撮りをするなんてほとんど無いんですよね。しかも、SEL1635Z(16-35mm F4)を持っているので、どうしても…となればそちらを用意すればいいだけのこと。

強いて言えば、何かしら1本だけで済ませたいイベント的なことがあれば、ちょっと惜しい気もしますが、そういうのって、むしろAPS-Cの高倍率ズーム(18-135mm)でいいような気もするんですよね…。

vs Tamron 28-200mm

これは私が持っているレンズではないですが、少し気になっている高倍率ズームレンズ。写りが良いということで、結構評判がいいんですよね。

ただ、コチラと35-150mmを比べると、差は28-35mm部分と150-200mm部分。テレ側の150-200mについては、それなりの差はあるけど、150mmをAPS-Cクロップすれば225mmなので、α7RIV運用であればある程度は補間できそうな感じ。問題は、28-35mm部分だけど、どんなもんか。

それに、フルサイズ運用で出かけた場合に、高倍率ズームで済むのか?ってところもあり、逆に高倍率で済ませたいなら、APS-Cクロップで18-135mm(換算27-202.5mm)なのでそれで十分なのでは?という気もしてしまいます。

vs SEL35F18F

基本的には影響が及ぼすのはズームレンズだとは思っていますが、単焦点にも影響が出そうな気もします。

特に、F1.8クラスの単焦点は、F1.8 vs F2なので、運用上も大差が無い感じがします。35mm F1.8は寄れるのもウリの1つではありますが、そもそも昨今のミラーレス用のズームレンズは、ワイド端で寄れるものが多いので、それを考えれば全然代用出来てしまう気もします。

もちろん、サイズ感は違いますけどね。

vs SEL55F18Z

さらに、35mm程ではないけど、ちょっと考えてしまうのは55mm F1.8。

そもそも、35-150mmが、55mm付近の開放F値がどれぐらいになるのかにもよりますが、それによっては、こちらにも影響を与えそう。しかも、55mm F1.8はあまり寄れないので、むしろ寄れる利点が出てくれば、さらにボケやすく使いやすいというところもあるかもしれません。

暇なので、カメラ装備についていろいろと考えてみた(2021.08.01)

世間はオリンピックが始まったが、コロナ禍ということもあり、特にすることも無いということで、今後のカメラ装備・レンズ装備について、いろいろと考えてみることにした。

サーキット装備

現状のサーキットでの装備はこんな感じ。

【マシン撮影】α9 × SEL200600G:200-600mm(280-840mm)

【ステージ撮影】α7RIV × SEL200600G

【ピットウォーク撮影】α7RIV × SEL70200GM:70-200mm

【グリッドウォーク撮影】α7RIV × SEL24105G:24-105mm

基本、こんな感じでしょうね。

マシン撮影

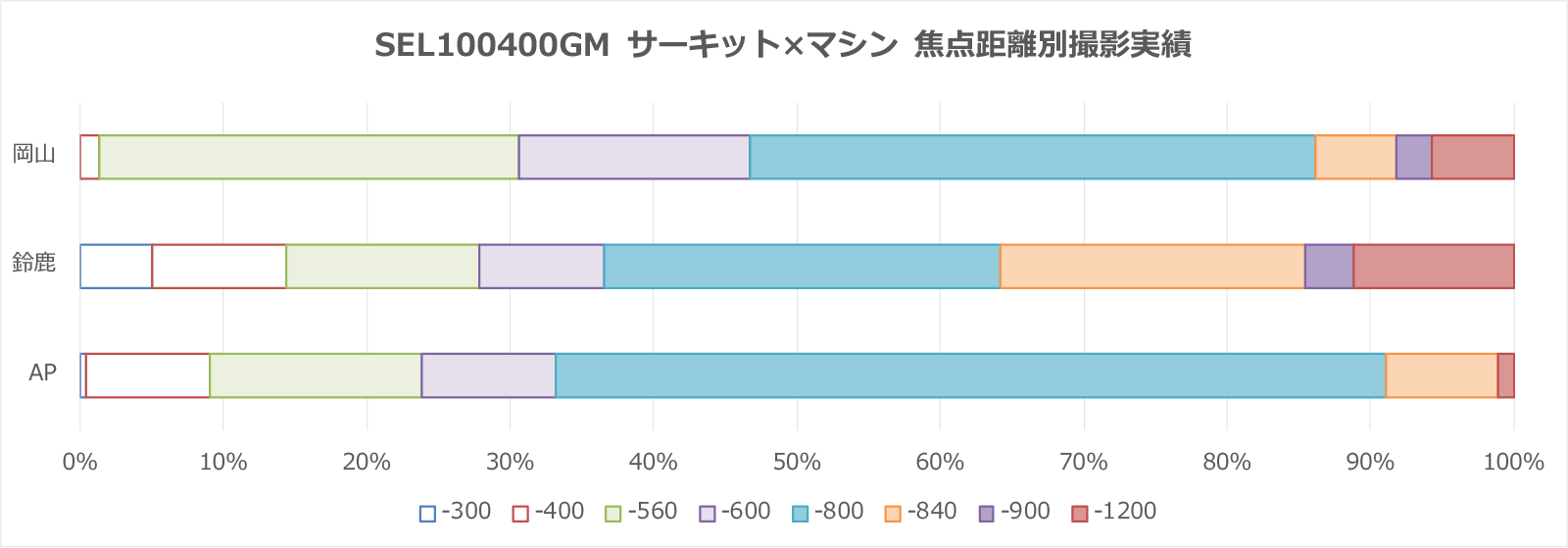

まずは、マシン撮影から見ていきます。過去にSEL200600Gを導入する際に、SEL100400GMでのマシン撮影の焦点距離実績を見たことがあります。

それがこちらですが、当時のSEL100400GMのテレコン無しでカバー出来るのは全体の10%前後しかなく、1.4倍テレコンで40%、2倍テレコンを使ってようやく80~90%をカバー出来るという感じでした。

そんなこともあって、フルサイズ運用をするなら、SEL200600Gの導入は避けられないということで導入を決意した訳ですが、SEL200600Gを導入して以降に撮影した実績がこちら。

今回は、単純にSEL200600Gの実績だけでなく、SEL70350Gや他のレンズを使ったすべてのマシン撮影の実績を含んでいますので、その点を注意してほしいです。ちなみに全体平均は各レースでの焦点距離比率の平均で求めています(レース毎で撮影枚数が違うので、枚数合計で計算せず、あくまで割合の平均で求めています)

もちろん、サーキットによる差はありますが、こうして見てみると、やはり同じ傾向はあるようです。400mmで届くのは全体の10~15%程度、600mmまで伸ばして35~55%程度、840mmで90%前後がカバー出来るという感じになるようです。そういう意味でも、200600Gを買った意味はあったといえます。

また、前回よりも少しだけワイド寄りになっているのは、広めの画で流すという撮り方を最近するようになってきた影響もありそうな気がします。

そして、ここ最近、気になっているのはSIGMA 100-400mmやTAMRON 150-500mmの存在。念のため、それぞれのレンズでカバー出来る焦点距離で想定をしてみましたが、フルサイズ運用はもちろんですが、APS-C運用だとしても、100-400mmでは50%程度、150-500mmでも70%程度しかカバーできません。一番望遠が不要な岡山でも150-500mm×APS-Cで80%だからな…。

一方で、SEL100400GM×1.4TCだと140-560mmになるので、APS-C運用だと210-840mmとなってこれだと実に95%のカバー率。

ということは、やはり、万が一、α9のAPS-C版が出たとしても、SEL100400GMじゃないと役立たずってことだな…。

ステージ撮影

これが少し状況が変わってきている点。

というのも、これまで普通のサーキットでのステージ狙いは、70-200mmもしくは1.4TCを噛ませれば十分だったのですが、昨今のコロナ禍対策によるソーシャルディスタンでかなり距離が離れてしまっているという点。ということで、改めて数字を出してみました。

このような数字を出したのは初めてでしたが、思っていたとおりですね。

2019年まではナナニッパか、厳しければ1.4TCで良かったものが、2020年以降は200600Gで挑んでいます。S耐岡山のDay.2は場所どりに失敗したというところもありますが、普通でいけば400mm、ヤバくても500mmあればだいたいどうにかなりそう。

とはいえ、難しいのはこの状態がいつまで続くのかということ。もし、今年でどうにかなりそうなら、今年は200600Gで乗り越えるというのは1つ案ではある。だって、このために100-400mmや150-500mmを買うのも悩ましいところだし、何より、200600Gを持っていく上で、これらのレンズを別途持っていくというのは荷物になるにも程があるし…。

ピットウォーク&グリッドウォーク

ピットウォークとグリッドウォークについては、これまでの経験から、ピットウォークは70200GM(70-180mm)、グリッドウォークは24105Gという組み合わせで挑んでいた。昨今はコロナ禍で両方ともあまりないが、再開されればこれで問題が無いと思われる。

といいながら、2019年は決勝日のピットウォークは場合によっては24105Gを使ったりしている。

グリッドウォークは、2019年から完全に24105Gにチョイスしました。

一方で、少し考えないといけないのは、私のそもそものスタイルだ。特にピットウォークについては、これまで単独でバストアップぐらいで狙うのが普通だったのだが、これはなかなか大変さがある。なので、今後は(特にSGTなどでは)全員で揃って狙えるものはそれでいいのではないか?と思い始めている。

そうなると、実は焦点距離が微妙になってくる可能性がある。つまり、24105Gではもうちょっと望遠が欲しいし、70200GMだともうちょっと広角が欲しいというシチュエーションが出てくるのだ。もちろん、2台体制で挑めば一番いいのだが、S耐などはまだしも、SGTで2台体制でのピットウォークの参戦はなかなか厳しい。そう考えると、あえて高倍率ズームに走るというのはアリなのかもしれない。

過去に、1度だけ2018年のSGT鈴鹿戦で24240で挑んだことがあるが、あれは鈴鹿の予選日ということで、心が折れるのが事前に分かっていたからそうしただけで、決勝日はいつものナナニッパに戻しているんですよね…。今や、SEL24240は手放してしまったので、もし手を出すならTAMRONの28-200mmなんでしょうが…。結構評判はいいらしいんですけどね。

そして、ここに高倍率ズームを1つ導入すると、場合によっては、SEL200600Gと28-200mmの2本だけで、サーキットをすべて押えることが出来るというのが何よりもメリット。それによって荷物も大幅に減らすことが出来ますから。本当は、APS-Cのブラックアウトフリー機が出て、100400GM買い戻したりすれば、もう完璧なんだけどね。

【モータースポーツ撮影】

<マシン撮影>

・現状のフルサイズ運用ならSEL200600Gしかあり得ない

・もしAPS-C運用を考えるなら、SEL100400GM×1.4TCの可能性はある

・マシン撮影に100-400mm、150-500mmでは微妙に足らない

<ステージ撮影>

・100-400mm、150-500mmを持ってもいいが、ただ荷物が増えてしまう

<PW・GW>

・ピットウォーク、グリッドウォーク撮影を高倍率ズームで代用するのはアリ

プライベート撮影

あまり今までこの分野については細かく分析をしたことはあまりありませんでしたが、今回はキチンと見てみました。

私の場合、サーキット系ではない撮影はこの分野にすべて入るのですが、どうしてもHPの記事用の写真もあったりするので、それらは省いて、あくまで何かしら撮影をしに言った(個人的には「イベント」という表現をしていますが…)での撮影にあえて絞ってみました。

こちらが、過去3年間に私がイベント撮影をした際に使用したレンズです。予想外にも135mmF1.8が1位になっていますが、これは2019年の船上山さくらまつりで使いまくった影響が大きいと思われます。実はそれだけでなく、最近のイルミネーション系でも結構活躍しているレンズです。

色分けが分かりにくいかもしれませんが、その次に多いのが赤系の200600Gや70350G、100400GMといった望遠系。200600Gは昨年と今年に大岩駅で列車を撮影した影響ですが、意外と花関係を撮ったり、ポピー祭なんかでも望遠系のレンズってよく使います。

そして、次が1635Zの広角系。これはここ2年は花火が無いですが、花火撮影ではド定番レンズですし、風景系の撮影でも重宝するレンズです。

さらに続くのた、オレンジ系のTAMRONの70-180mmや70200GMといった明るい望遠系レンズ。こちらもここ2年が撮影会がほとんど無いので活躍が少ないですが、本来ならもっと使ってもいいレンズです。

そして、ようやく紫系の1655Gや24105Gといった標準系レンズとなります。こう見ると、いかに私が標準を使っていないかがよく分ると思います。

こちらが、レンズを望遠・明るい望遠・単焦点・標準・広角の5タイプに分けた場合の私の使用頻度です。2011年からデジイチデビューをしていますが、あえてミラーレス化した2016年以降のものだけにしています(2016年だけ少しAマウントレンズを含んでいます)。

その2016年こそ全体の半分ぐらいが標準レンズ(SEL1670Z)だったものの、その後は一気に標準レンズの割合が減っています(2016年が多いのも、そのほとんどが従兄弟の結婚式撮影の影響)。

最近で、標準レンズを使うとすれば、桜のライトアップぐらい。だから、意外とSEL24105Gはもちろんのこと、SEL1655Gも使ってないんですよね。さらに近年は、35mm F1.8・55mm F1.8・85mm F1.4と単焦点レンズも揃ってきたので、こだわるならそっちの単焦点を使うので、標準ズームって要るかな…。

ちなみに、このグラフは焦点距離別に並び替えたもの。先程のレンズと上下が逆な感じになっていますが、こう見ると、私の好みが中望遠~望遠というのがよく分ります。で、実はこの中望遠(水色)から望遠(オレンジ)というのが、何を隠そう70-200mmという画角なんですよね。実は、「何故70200GMを持っているのに、70-180mm F2.8を買ったんだ?」と自分でも悩むことがあるのですが、ある意味、理にかなっていますよね。あの2本は、同じようなスペックながらも押えているところが少し違いますからね(70200GMの1.4TC運用もあるし…)。

一方で望遠域を見てみると、200-600mmあたりで30%ぐらいは占めているんですよね。これって、一部で200600Gを使っているというのもありますが、多くは70350Gのお陰です。APS-Cクロップとはいえ、あのサイズ感で換算525mmまで狙えるというのは、機動力を重視するには結構存在価値があります。

一方で、せっかくのフルサイズ装備があるのに、APS-Cクロップに妥協しているというのも事実。私の手持ちでフルサイズ望遠で挑みたければ、70200GMに1.4TCを装着しての98-280mmか、200-600mmのどちらかで、ちょうど間を埋める100-400mm、150-500mmあたりが欲しいというのが本音です。

【Private】

・標準ズームはマジで使ってない(特にSEL1655Gは売ってもいいかも)

・100-400mmもしくは150-500mmあたりの望遠レンズがあるといい

使用頻度の悪いレンズ

これらの状況を踏まえた上で、次は、単純に過去3年間のレンズの利用実績から見てみます。

これは、すべての撮影の総合計を出しているので、どうしてもサーキットで使ったり、しゃんしゃん祭で使うようなレンズの方が上位に来るのは否めません。で、左側の上位9本のレンズは良いとして、問題は右側の下位13本のレンズをどうするのかというところです(ちなみに文字が灰色になって、グラフが中白色となっているのはすでに売却したレンズです)。

SEL18135(下取り価格 \28,900)

2019年春にα6400の購入と同時に購入したレンズ。いわゆる、高倍率ズームレンズってヤツです。

一様、実績的には10位の実績となっていますが、このうち760枚程は、2019年にSGT岡山戦で知人に貸したときの枚数を含んでいるので、実質500枚強となり、次のSEL1655Gよりも少ないことになっています。

購入したタイミングでも感じていましたが、RX100M7が24-200mmになったことで、その存在意義がやや薄らいでしまったというのもあります。

一方で、過去3年間は少しないのですが、仕事関係のイベントなんかがあったら、このレンズで挑みたいなという感じはありますし、2019年のしゃんしゃん祭の時も、知人にサブカメラで頼むのに使いました(その時の枚数はカウントに入っていない)。

SEL1655G(下取り価格 \58,000)

2020年春に、小型な標準レンズが欲しいとau PAYのキャッシュバックなども重なって購入したこのレンズ。確かに小さいし、写り自体にもそれほど不満があるわけではないですが、先にも述べたとおり、やはり私にとっては標準ズームってそんなに使わないんだなって改めて感じています。

実は、コイツも半分ぐらいはHP用の物撮りに使っている感じで、キチンとした撮影に使ったのは実質半分の400枚程度。

もちろん、購入して以来、コロナ禍で十分に使えていないという現状もありますが、一方で、サーキット撮影ではまず使わないし、それ以外の撮影でも使っていない。唯一、しゃんしゃんで…と考えたこともあるけど、そうなったときにAPS-C用というのはデメリットでしかない。それならSIGMAの28-70mmにリプレイスした方がまだマシな感じはします。

う~ん、やはりこう見るとSEL18135のコンパクトさと軽量さは別次元なんだよな。

なので、ぶっちゃけ、α6400を残すのか、手放すのかとすべてが関連してきそう。もし、α6400を手放すとなったら、コイツも手放して、TAMRONの28-200mmに乗り換えてもいいような気はします。

一方で、SIGMA 28-70mmは、ほとんどサイズは1655Gと変わらないので、満足感は結構高そう。唯一、気になるのはズームの回転リングが違うという点と、結局使うの?というところかな。

SEL1018(下取り価格 \26,900)

当初、APS-C運用時代はメインで使用していた広角レンズだけど、一度手放したあとにα6400購入にあわせてまた中古で手に入れたレンズです。

広角レンズも、そんなにしょっちゅう使うレンズではないけど、やはりあると嬉しいレンズ。今や、SEL1635Zがあるので手放してもいいような気もしますが、APS-C機でのコンパクトな広角というのは持っておきたいという感じはあるんですよね。

しかも、花火なんかを撮影するとなると、SEL1635Zで写真を撮るのは間違いないので、それに動画も撮りたいとなったら、もう1つ広角レンズがないと無理だしね。

それにしても、こうして並べてみると、やはりSEL1018の小型さは生きてきますよね。

本当は、TAMRONから出てきた11-20mm F2.8へのリプレイとかも考えたいですが、サイズがこれだけ変わってしまう上に、リプレイスしたところでどれだけ使うんだ…ってのも考えると、しばらくはこのままステイかな?という気もします(時間が経過して、中古に手を出してもいいかな?)。むしろ、今後、α7C系へのリプレイスとかが出てくれば、TAMRONの17-28mmあたりもアリかと。

SEL28F20+SEL057FEC(下取り価格 \20,000+\8,000)

型番だけ見ると、何だっけ?って感じもありますが、28mmの単焦点レンズとそれに取付けるフィッシュアイのコンバーターです。

特にコンバーターの方は、キャッシュバックもあったとはいえ、α7IIを購入したタイミングなので、結構初期から持っているのですが、まあ見事に手番がないです。仕事関係で何度か使ったことがありますが、思っている以上にデカいし重いんですよね。

もちろん、フィッシュアイなので、使う用途が頻繁にある訳でも無いけど、逆に言えばフルサイズで狙う必要もない。APS-Cでいいような気がするし、フィッシュアイならMFの安くてもうちょっと軽いヤツでもいいわけで…。ぶっちゃけ、結構前から「いつ売るかなぁ…」と考えているレンズだったりもします。

それの母艦となる28mm F2の単焦点ですが、単焦点レンズにしては初期レンズにして写りもメッチャいいわけじゃ無いし、F2とスゴイ明るい訳でも無い。それでも55mmのもう1つワイド側という意味合いもあったけど、35mm F1.8を購入したことで、なおさら単焦点レンズとしての存在価値も無くなってしまった感じ。

売るなら…

・SEL1655Gは売っても全然支障はない

・SEL28F20+フィッシュアイの組み合わせも、まず使うことがない

望遠ラインナップはどうするか?

そして、もう1つ今後の課題として出てくるのは、望遠ラインナップをどうするのかというところ。

本心としては、SEL100400GMを買い戻すというのが一番いいのだろうけど、如何せん高すぎる。今の時代だと、SIGMA 100-400mmとTAMRON 150-500mmを両方買ってもお釣りが来る感じになるし…。

こうして並べてみると、100-400mmと150-500mmのサイズ感はほとんど一緒。100-400mmの方が少し細くて軽いけど、シンプルに全長としてはほとんど変わらない。気にするとすれば、重量感の方だろう。

100-400mmの1.13kgに対して、150-500mmは1.72kgと600g近く重い。ただ、他のレンズと並べてみたときに、150-500mmが特別思いという訳では無い。70-200mm GMにテレコンを装着した状態とそれほど大きくは変わらないので、私としてはそれほどネガティブ要素でもない。むしろ、SIGMAが軽いという方を見るべきかもしれない。

| レンズ | SONY 100-400mm F4.5-5.6 |

SIGMA 100-400mm F5-6.3 DG DN OS |

TAMRON 150-500mm F5-6.7 DiIII VC VXD |

| 明るさ | F4.5-5.6 | F5-6.3 | F5-6.7 |

| 最短撮影距離 | 0.98 | 1.6m | 1.8m |

| 最大撮影倍率 | 0.35 | 0.24 | 0.27 |

| フィルター径 | φ77mm | φ67mm | φ82mm |

| 外形寸法 | φ93.9×205mm | φ86.0×199.2mm | φ93×209.6mm |

| 重量 | 1,395g (三脚座別) |

1,140g (三脚座別) |

1,725g (三脚座別) |

| その他 | ・ズームリングが手前側 | ・三脚座別売り ・ズームリング逆周り |

・フレックスズームロック機構 ・三脚座付属 |

| α Blog評価 | Excellent | Excellent | ? |

| Amazon価格 | 28.5万円 | 10.3万円 | 12.9万円 |

| メリット | ・レンズの明るさ ・テレコン対応 ・画質が良い ・AFが速い ・寄れる |

・安い ・小型軽量 |

・安い ・画質&AFそこそこ ・フレックスズームロック機構 |

| デメリット | ・高価 ・ズームリングが手前側 |

・画質がやや劣る ・AFが劣る ・ズームリングの回転方向が逆 ・望遠端が400mm |

・ワイド端が150mm ・フィルター径82mm |

SEL70350Gをどうするか

アレコレ考えてみたときに、まずは70350Gを手放すのかどうか。

これは、先日のハスの撮影をして、改めて70350Gの小型・軽量の良さを痛感した。何より、ボディ装着時で全長が20cm程度なのでそのままショルダーバッグに入る。このメリットはかなり大きい。

一方で、100-400mmにしても150-500mmにしても、どちらも全長は200mmクラスになり、ボディを装着すると、普通のショルダーバッグにサクッと入れて持ち運ぶのは難しくなる。

となると、小型軽量な望遠レンズとして、たとえAPS-Cクロップだとしても70350Gは手元に残しておきたい。

70350Gには無いメリットを生かすには

ということは、次なる望遠レンズには、70350Gには無いメリットを生かすことが求められてくる。

つまり、小型軽量よりも本来の望遠レンズとしての性能だ。

| 広角 | 標準 | 中望遠 | 望遠 | |

| 性能重視 | SEL70200GM | SEL200600G | ||

| バランス | SEL1635Z | SEL24105G | TAM150500 | |

| 小型軽量 | SEL1018 | SEL1655G | TAM70180F28 | SEL70300G |

そう考えると、SIGMA 100-400mmだとちょっと中途半端すぎる。フルサイズ対応とはいえ、APS-Cクロップしても525mm vs 600mm。インパクトにも欠ける。

そうなると、自然とTAMRONの150-500mmに決まってくる感じがする。

ボディの体制をどうするのか?

どちらかといえば、先にこちらから考えろよって感じですが、さあこれからのボディの体制をどうするのか。

基本的に、お金がないので、しばらくはボディはそのまんまのつもりではいます。というのも、第3世代機あたりから、ほとんど不満なく使える機種になっているという点。昨年秋にα7RIIIからα7RIVに乗り換えましたが、あれも本当はしばらくα7RIIIのままいくつもりだったんですから…。ぶっちゃけ、α7IVも言うほど興味が無いです。

ただ、そうはいっても、将来性を考えておく必要はあるでしょうね。

3台体制は必要なのか?

そもそも、今のボディがフルサイズ3台にAPS-C機1台というとんでもない体制を強いているのですが、果たしてこんなにボディが必要なのか?。

| モータースポーツ |

【マシン撮影】基本的にα9。万が一、APS-C機で中央EVF&ブラックアウトフリー機が出てくれば、切り換える可能性無くは無い。 【RQ撮影】基本的にα7RIV。現状不満なし。 |

| プライベート | 基本はα7RIV。2台目が必要ならα9を出す。APS-Cクロップが欲しい場合も、基本はα7RIV。 |

| しゃんしゃん | メインの70-200mmにはα9、広角側にはα7IIIで十分(むしろ、α7RIVは高感度に弱いので)。出来れば、3台目として、55mm単焦点にα7Cという組み合わせが出来れば完璧。 |

しゃんしゃんの時だけ、α7IIIが欲しいなと思うけど、それ以外は、α9とα7RIVの組みあわせでほぼ不満は無い。むしろ、α9とα7RIVに搭載されているリアルタイムトラッキングに慣れると、非搭載のα7IIIは使いにくい。

一方で、ボディ3台体制で挑んだ撮影を確認してみると…

【ボディ3台体制の撮影実績】

<2014年>①結婚式(α77II、α77、α55)

<2015年>②船上山さくらまつり(α77II、α6000、NEX-5T)、③砂丘イルミ(α77II、α6000、NEX-5T)

<2016年>④花回廊イルミ(α77II、α6000、NEX-5T)、⑤結婚式(α6300、α6000、NEX-5T)

<2017年>⑥結婚式(α7II、α6300、α6000)

<2020年>⑦備北イルミ(α9、α7RIII、α7III)、⑧花回廊イルミ(α9、α7RIV、α7III)

<2021年>⑨竹林公園の紫陽花(α9、α7RIV、α6400)

どうやらこの9回のよう。といっても、そのうち3回は結婚式。ぶっちゃけ、結婚式なら3台目はレンタルというのもアリだ。2015-16年のあたりのNEX-5Tは完全に広角用。しゃんしゃん祭も結局、荷物になったり、レンズ交換をする暇が無かったりで、結局2台体制でやっていることがほとんど(むしろ、3台目をサブカメラマンに貸していることはあるが…)。

つまり、別に2台でもいいんじゃない?ってのが、とりあえずの結論だ。

APS-C機は要るのか?

そして何より、α6400要らないんじゃないの?って痛感する。ここ3年間で、私がα6400を本格的な撮影に持ち出したのは、

【α6400撮影実績】

①袋川の夜桜(2020)、②竹林公園の桜(2020)、③皆既月食(2020)、④竹林公園の紫陽花(2021)

の4回だけ。もちろん、サーキット撮影にはたまに使っているけど、ホント、たまにしか使っていない。

まあ、だからその発想で2018年にα7IIIを購入したときにα6500とすべてのAPS-Cレンズを一度手放しているんだけどね。

とはいえ、やはりあの小型軽量はフルサイズ機では叶わないところだもんな。今後、α7C系に乗り換えたりすることがあったら、さすがに考えるかな…。

小型で超広角なRAW撮影をするには?(2021.07.04)

気付けば、α55でデジイチデビューをしたのが、2011年6月末。なので、ちょうど10周年を迎えた。実は、RX100初号機を購入したのが2013年1月なので、普段撮影でもRAW撮影をするようになって、もう8年近い。

仕事場面を除けば、基本的にはほとんどRAW撮影で行っているのだが、以前からちょっと思っていたことがある。

『もっと手軽に、小型で超広角なRAW撮影をする方法がないのか?』と。

①GoProのRAW機能

真っ先に思いつくのはGoProに搭載されているRAW撮影機能。

ただ、過去に何度か試してみたんだけど、RAWとはいえ、やはりセンサーサイズが小さいというビハインドはどうしようもない感じがするんですよね。それに、GoProって、意外と起動に時間がかかったりするし…。

②RX100M7をワイド化

一番理想的な方法としては、RX100系が超広角側に対応してくれるのが一番ベストなのだが、ZV-1あたりを含めても、すべて24mm止まり。もしかしたら、ZV-1後継機が出るとすれば、もっとワイド側に振る可能性はあるけど、今のところその情報はない。

唯一、可能性があるとすれば、RX100M7にワイコンを付けるという選択肢があるが、これを使ったとして広角18mm相当になるものの、画質面がどうなのかは少し疑問。そして、何よりもこれを装着するのに52mmフィルター装着用のアダプタを付ける必要があり、それが何より邪魔。

となると、こんな感じの着脱式のアダプターを何かしら別途購入する必要がある。そうなると、両者を購入すれば1万円は超えてくる。しかも、画質はどうなのか…。

③Pergear 10mm F8

次なる候補は、キャップレンズを購入するという方法。

実は、先月からちょこちょこ気になっているのがこのレンズ。値段は8,000円ぐらいだし、MFレンズだし、どうなのかな?と思うところもあるのですが、コレが結構シャープらしいんですよね。Sony Alpha Blogにも記事があります。

このジェットさんの動画は、富士機に付けていますが、同じAPS-C機なので、換算15mm。周辺光量落ちとマゼンダかぶりが気になるけど、この辺りはRAW現像時に何とかなるかも。

しかも、α6400との組み合わせなら、かなり小型になるはず。暗さは気にはなるけど、どうせ、こういうの使いたいのって、日中の外出したときだから、F8で十分。何より、このサイズ感は唯一無二だよな。

④SAMUYANG AF 12mm F2

Eマウントレンズとなると、もう1つ気になるのがコレ。

SAMYANGの単焦点だけど、換算18mm F2。Sony Alpha Blogにも記事がありますが、こちらも評価は高そう。

実売5万円前後のようだし、コンパクトなレンズとはいえ、長さが59mmとなると、それほどメチャクチャ小さい訳でも無い。

⑤ウルトラワイドコンバーターVCL-ECU2

このSAMYANGのサイズになると、こちらも候補に上がってくる。

純正16mm F2.8に取付けることが出来るウルトラワイドコンバーター。換算で18mm F2.8相当になります。これなら、既に16mm F2.8を持っている自分としては、1万円ちょっとの出費でいける。で、サイズは先のSAMYANGとそんなに変わらない。

それに、コイツの場合、普通は16mmで使っておいて、もうちょっと広角に…って時に、ワイコンを付けるということが出来るので、使い勝手も悪くないかも。

ちなみに、既に私が持っているVCL-ECF2は、10mmになるので、換算15mm相当のフィッシュアイ。ってことは、Pergearとだいたい同じぐらいの画角になるのか…。もちろん、サイズ感は違うんだけど…。

今後、さらに新しいレンズが出てくるか?

今週にはZV-10と噂されるAPS-Cボディが登場すると言われているけど、そうなると俄然、この分野ってさらに注目を集めそうな気がするんだよな。もちろん、ズームレンズもいいんだけど、個人的には多少F値が暗くてもいいから、小さいレンズが出ないかなぁと思っているんだけどな…。私の理想は、10mmか11mmのF5.6とかF8あたりで、とにかくコンパクトなヤツ。

【トキナーレンズロードマップ更新!】

— 株式会社ケンコー・トキナー【公式】 (@Kenko_tweet) July 2, 2021

2022年までのトキナーレンズロードマップを更新いたしました!来年もトキナーレンズに期待していただけるようより頑張って開発をしていきます!https://t.co/fGDsq0HPrz

応援よろしくお願いします。 pic.twitter.com/ObY8evCVW0

今のところ、トキナーがこの冬に超広角単焦点を出すことを名言しています。あとは、TAMRONやSIGMAが出してくれると面白いんだけどな…。

今年のモースポ日程をもう一度冷静に考えてみた(2021.06.05)

今年は大丈夫だろうと考えていたモースポだが、今年も何だかんだでガッツリとコロナの影響が出ている。まあ、まだ今後どういう状況になるのか分からないのだが、とりあえず延期になっていたSUPER GT Rd.3鈴鹿の日程が発表されたので、改めて夏以降のスケジュールを眺めてみた。

夏移動のSGT鈴鹿戦、SF岡山が消える…

当初のカレンダーからの大きな変更点としては、まずは開催延期となっていたSGT鈴鹿戦が、鈴鹿10Hが開催予定だった8/21-22に変更となった。元々鈴鹿10HにはGT300が参加することを考慮してカレンダーが組まれていることもあり、10Hの中止が発表された段階から、このタイミングに鈴鹿でSGT特別戦をしては?という要望はかねてからあった。しかも、鈴鹿10H中止が決まったにもかかわらず、周辺のホテルの空きが出ておらず、何かしらレースが行われるのではと当初から噂されていたので、納得のタイミング。もちろん、2017年までは鈴鹿1000kmとしてSGT戦が開催されていただけに、「そりゃ、そうですよね」という感じ。

また、もう1つ、ちょっとよく分らないのが、10月に予定されていたSF岡山戦が中止となり、もてぎに代替となった。これにより、SFLもTCRJも岡山では開催されないことになる。JRPとの協議の結果であり、今回の決定は新型コロナウィルスの影響によるものとしているが、何だか釈然としない。普通に読み解くと、開催料みたいなものを払う体力が無いからみたいにも感じられるが…。もし、コロナ対策によるものと考えても、SGTがパドック閉鎖で開催出来たことを考えれば、SF/SFL/TCRJの開催ぐらいなら出来るはず(それ以上のサポートレースの開催は厳しいかもしれないが…)。となると、何か感じるものがあるのだが…

まずは岡山から

とはいえ、無いものは仕方がないので、これらのスケジュールでどう動いていくかを考えたい。

数年前から行っているとおり、将来的にこれまで通りに参戦出来ない可能性は結構高まる。岡山は、まだ距離的にも近いし、負担も少ないのでヒョコッと行きやすいが、岡山以外の鈴鹿・富士・オートポリスあたりは年1~2回行けるかどうかという感じになりそうな気がする。そうなると、このコロナ禍を盾に、ボチボチ頻度を落とそうかなぁと密かに考えている。

・9/4-5:全日本ロード

・10/2-3:MINI

・10/16-17:86/BRZ Race

・11/13-14:S耐

そう考えたときに、優先順位順で考えていくと、まずは、S耐岡山戦(11/13-14)がトップに出てくる。岡山S耐は、Gr.1とGr.2が別だし、RQもいるし、場合によっては金曜参戦も容易だから、いろんな意味で満足感が高いので、まずはこれが軸になる。

それ以外の岡山戦を考えると、9月の全日本ロードと10月のMINIと86/BRZだ。MINIと86/BRZは昨年は同日開催だったし、MINIのグリッドに入れたので参加したが、別日になるとなんとも微妙で、もしグリッド入れたとMINIと地方戦だけのレースならスルーしそう。むしろ、86/BRZの方は昨年は結構RQが多かったが、もしPWがあったりGWに入れる可能性があれば、考えてもいいかなぁという程度。

何気に難しいのは全日本ロードの方。元々、2輪というよりも4輪派の私なのですが、ここ数年はMotoGPも見るようになってきたし、そういう状況で改めて2輪を撮ってもいいかなとも思うんですよね。あと、岡山の2コーナーのシケインが出来たのは2019年のシーズンオフなので、まだ一度も撮影をしたことが無い。なので、作例的なこともあるし、天気を見ながら、良さそうなら行くぐらいでいいかと。

遠征は減らす方向へ

実は結構悩ましいのが、岡山以外の遠征だ。私としては、富士・鈴鹿・オートポリスがそれにあたるが、それらをピックアップするとこんな感じ。

・7/31-8/1:S耐@オートポリス

・8/21-22:SUPER GT@鈴鹿

・9/18-19:S耐@鈴鹿

・9/25-26:WEC@富士

・10/9-10:F1@鈴鹿

・10/23-24:SUPER GT@オートポリス

・10/30-31:SF@鈴鹿

・11/6-7:鈴鹿8耐

・11/27-28:SUPER GT@富士

SUPER GT

まずは、SUPER GT戦。出来れば、あともう1戦ぐらい行きたい気分ではあるのだが、そうなると鈴鹿・オートポリス・富士ということになる。普通に考えれば鈴鹿なのだろうが、よくよく考えると、鈴鹿は東コースは座席指定になり、自由に撮影出来ない。おそらく、画的にも昨年と同じようなワンパターン化する可能性はある。また、鈴鹿の最大の欠点は、RQ系が撮影出来ない可能性が結構高いこと。今の雰囲気だと、ピットウォークは無さそうだし、もしかしたらステージすら無さそう。もちろん、その分、マシン撮影に集中すればいいのだが、そうなったときに、先のように自由に撮影出来ないというもどかしさがある。8月末とはいえ、真夏にスプーンまでってのもツラいし…。

それなら、いっそのこと鈴鹿戦をスルーして、オートポリスか富士にシフトするのはアリなのかもしれない。昨年からの動きを見ていると、RQ系で一番ユルいのは富士で、オートポリスもピットビューイングでRQが出たりもするので、可能性はありそう。昨年、富士に行ったことを考えれば、オートポリスという選択肢が一番現実的かもしれない。お客さんも一番少ないだろうし、新型CX-5になって九州遠征がどれだけ楽になるのかも感じてみたいし…。

その他

もし、SGTでオートポリスに行くとすると、8月のS耐のオートポリスはスルーすることが濃厚になりそう。さすがに年2回のオーポリは結構厳しい(まあ、2018年には2戦参戦したこともあるけど…)。それに、8月頭ってのは、コロナの状況がまだ未知数だし、しゃんしゃん祭が控えている状況で、万が一、県外に出てもらってくるとかはさすがに避けたいし…。

となると、可能性として高まるのは、S耐の鈴鹿戦。まあ、こちらもRQ系はあまり期待しない方がいいかもしれないけど、むしろマシン撮影に打ち込みには走行時間も多いし、たぶん客席も自由だろうし、こちらの方がいいんじゃないかと。季節もSGTよりも4週間後だから、暑さもだいぶん落ち着いてくるだろうし。唯一、心配なのは台風絡みぐらいかな。

まとめるとこんな感じ

ザッとまとめてみるとこんな感じ。

| 6/6 | 8/8 | 10/10 | F1 鈴鹿 | ||

| 6/13 | 8/15 | ★しゃんしゃん祭★ | 10/17 | 86/BRZ岡山 | |

| 6/20 | SF SUGO | 8/22 | SGT鈴鹿 | 10/24 | SGTオートポリス |

| 6/27 | FRJ/CC Rd.4岡山 | 8/29 | SFもてぎ | 10/31 | SF鈴鹿 |

| 7/4 | 9/5 | MFJ岡山 | 11/7 | 鈴鹿8耐 | |

| 7/1 | 9/12 | SGT SUGO | 11/14 | S耐 岡山 | |

| 7/18 | MFJ鈴鹿 | 9/19 | S耐 鈴鹿 | 11/21 | |

| 7/25 | 9/26 | WEC富士 | 11/28 | SGT富士 | |

| 8/1 | S耐オートポリス | 10/3 | MINI 岡山 | 12/5 |

これだと、9月まで何も行かないことになるけど、結構妥当な感じになるのかな。そもそも、SGT鈴鹿戦がお盆の翌週というのが何気にキツイんですよね。今年はどうなるか分からないとはいえ、過去にはしゃんしゃんの反省会をシラフで乗り切って、そのまま会場から鈴鹿に飛び立ったなんてこともし…。ちなみに、SGT鈴鹿戦の払い戻しは7/20までとのこと。まあ、もう1ヶ月ぐらいは考える余地はありそうです。

今年の写活を整理する(2021.05.08)

今年はなんとか…と考えていたコロナ禍でしたが、ここにきてまたさらにますます状況が悪くなりつつあります。ということで、イベント関係も中止や縮小等々の状況が出てきています。

ということで、私のメモ的な感じで整理をしてみました。

| 種類 | イベント(5/20更新) |

| 花火 | ・浜坂ふるさと夏まつり花火大会 ⇒ 中止(3/30発表) ・香住ふるさとまつり海上花火大会 ⇒ 中止(4/5発表) ・東郷湖水郷祭花火大会 ⇒ 中止(5/12発表) ・若桜町納涼花火大会 ・浦富海岸元気フェスティバル岩美花火祭り ⇒ 中止(5/15発表) ・鳥取市民納涼花火大会 ・松江水郷祭 ⇒ 8/21,22,28,29,9/4,5に小規模開催 |

| 祭り | ・鳥取しゃんしゃん祭 ⇒ 布勢運動公園にて無観客で開催予定 |

| イベント | ・船上山さくらまつり ⇒ 開催せず ・美保基地航空祭 ⇒ 中止 ・ポピー祭(飯南町) ⇒ 中止 ・コスモス祭(飯南町) ⇒ 中止 ・鳥取砂丘イルミネーション |

今年のしゃんしゃん祭はなかなか大変

その中でも、鳥取しゃんしゃん祭は、3月末の段階で布勢総合運動公園内に会場を移しての開催が発表されました。

その後、参加要項が発表されていて、そちらを確認すると…

| 開催日 | 2021/8/14(土) 16:00~20:00 |

| タイスケ | 16:00 オープニングセレモニー 16:10- 【傘踊り・前半グループ】2クール 17:30-【すずっこ踊り】2クール 18:55-【傘踊り・後半グループ】2クール |

| 会場 | 鳥取県立布勢総合運動公園内 |

| クラス | クラス分け無し。 これに伴い、「美」審査及び基本踊りコンテストの開催も無し |

踊り子 |

2人以上25人以下(例年の半分) |

| 関係者 | ・10人以下 ・トラックの外側に配置 ・給水車の使用を禁止(事務局が飲料を準備し、関係者が踊り子に配布) |

| 踊り | 基本踊りの振付(創作踊り無し) (平成鳥取音頭→鳥取しゃんしゃん傘踊り、しゃんぐりら→きなんせ節) |

| コロナ対策 | ・演舞時以外のマスク着用義務(演舞時にフェイスシールド・マウスガード着用は各連の判断) ・かけ声禁止 ・出演メンバーの体調を本番2週間前から管理(祭り後も1週間管理) ・近距離や大声での会話を控える |

| 配列 | 【連】連の幅:15m × 連の長さ10m × 連と連の間隔5m 【踊り子】前後2m間隔 × 幅3m間隔  |

ザッとまとめるとこんな感じですね。

2015年から19年まで5年連続で職場の撮影係的な感じで参加していた私としては、なかなか例年通りにはいかなさそうな予感が既にします。

そもそも論として、一様、スタッフはタスキがあれば入れるというのは例年通りのようですが、関係者は「トラックの外側に配置」となっている点が少し気になっています。まあ、でもさすがにカメラマンを連の横まで行かせないことはしないと思うのですが…。

あとは、踊る時間が実質的には2クール分なので、例年の4割…。とはいえ、踊り子の人数は半分だし、基本踊りだけならイケるかな。それよりも、傘踊り的には、前半グループと後半グループのいずれに入るのかが実は問題な気がするんですよね…。だって、明らかに16時過ぎとか暑すぎでしょう…。しかも、陸上競技場の中は風が吹かなさそうだし…。マスク着用も義務っぽいから、ぶっ倒れるかも…(だから2クールにしているんだろうけど…)。

今後の望遠ラインナップをどう考えるか(2021.04.29)

ライトな望遠レンズが無い、我がラインナップ

現状、私の持っているレンズラインナップはこんな感じ。

これを見てもらったら分かるが、とりあえずカバーされているのが分かると思うが、よくよく考えたときに、200-400mmあたりというのが弱い。以前は、SEL100400GMを保有していたが、SEL200600Gを購入した際に下取りで売ってしまった。実は過去にAマウント時代に、SAL100400G2と150-600mmを同時保有していた時代があり、その頃は150-600mmを購入して以来、100-400mmが防湿庫の肥やしになっていたという事実があったから。

もちろん、この穴を埋めるためにAPS-C用のSEL70350Gを購入した。もちろん、このレンズはこれはこれでいいのだけれど、やはり、せっかくフルサイズ機を持っているのにAPS-Cに妥協するのか?というシチュエーションは多々ある。

昨年の秋の紅葉撮影なんかもそう。ナナニッパじゃ届かないし、かといって200600G手持ちで…なんてバカな話で…。

さらには、コロナ禍の影響でサーキットでのステージ撮影において、ソーシャルディスタンス確保により、結果的にステージとの距離が遠くなってしまう状況。

こういう状況を見るに、やはり現在の70-200mmと200-600mmの間を埋めるようなレンズを持つべきではないか?と思うわけです。

70-300mmの選択肢はあまり無い

この、70-200mmと200-600mmの間を埋めるということを考えると、想定されるレンズは70-300mmクラスと100-400mmクラスの2つと考えられる。

まずは70-300mm。

真っ先に考えられるのは純正の70-300mmであるSEL70300G。実はこのレンズ、発売直後に一度購入していたが手放したレンズ。というのも、個人的にあまりこのレンズの描写がいいとは思っていない。最近私がレンズ評価でもチラチラと確認させてもらう「SONY α Blog」を見ても、評価は"Good"。しかも、これで16万円前後って…

一方、TAMRONからも同じ70-300mmが出ている。こちらは5万円台と非常に安価。とはいえ、こちらの画質評価も”Good”というところを見ると、ちょっと躊躇ってしまう。さらに、このレンズは手ぶれ補正機構(TAMRONだとVC)が非搭載。望遠レンズとしてはあまりにも厳しすぎる。

まあ、そもそも論として、現状の70-200mmに1.4倍テレコンを付けると、105-240mmになる。もちろん、300mmにすら届かないのだが、これぐらいの為にわざわざこのクラスというのは気が引ける。

100-400mmクラスで物色する

さあ、ある意味、今回の本題というべきところだ。

かつて、このクラスは純正のSEL100400GMしか無かったが、SIGMAからは100-400mm、TAMRONからは150-500mmが発売されて、3つの選択肢から選ぶことが出来る。とりあえず、スペック表をまとめてみた。

| レンズ | SONY 100-400mm F4.5-5.6 |

SIGMA 100-400mm F5-6.3 DG DN OS |

TAMRON 150-500mm F5-6.7 DiIII VC VXD |

| 明るさ | F4.5-5.6 | F5-6.3 | F5-6.7 |

| 画角 | 100mm | 100mm | 150mm |

| 400mm | 400mm | 500mm | |

| テレコン装着 | 可能 140-560mm |

× | × |

| 最短撮影距離 | 0.98 | 1.6m | 1.8m |

| 最大撮影倍率 | 0.35 | 0.24 | 0.32 |

| フィルター径 | φ77mm | φ67mm | φ82mm |

| 外形寸法 | φ93.9×205mm | φ86.0×199.2mm | φ93×209.6mm |

| 重量 | 1,395g (三脚座別) |

1,140g (三脚座別) |

1,725g (三脚座別) |

| その他 | ・ズームリングが手前側 | ・三脚座別売り ・ズームリング逆周り |

・フレックスズームロック機構 ・三脚座付属 |

| α Blog評価 | Excellent | Excellent | ? |

| Amazon価格 | 28.5万円 | 10.5万円 | 14.5万円前後? |

| メリット | ・レンズの明るさ ・テレコン対応 ・画質が良い ・AFが速い ・寄れる |

・安い ・小型軽量 |

・安い ・画質&AFそこそこ ・フレックスズームロック機構 |

| デメリット | ・高価 ・ズームリングが手前側 |

・画質がやや劣る ・AFが劣る ・ズームリングの回転方向が逆 |

・重い ・ワイド端が150mm ・フィルター径82mm |

こうスペック表を眺めてみても、そりゃ純正の100400GMがいいけど高いよね?ってことに終息してしまう。

SIGMA 100-400mm F5-6.3 DG DN OS

ただ、冷静に見たときに、SIGMAに対してのSONY純正のメリットは、明るさ・テレコン可能・近接性能であり、逆は小型軽量と値段。明るさといっても1/2段から1/3段なので、望遠域ではそこまで悩む数字ではない。近接性能も最重要内容ではないので、実質はテレコン使用に対して値段が釣り合うのかというところ。

あとは、SIGMAでの懸念は、α Blogでの比較でもあるとおり、やはり画質面とAF性能だ。それでも画質面はまあまあ許容範囲な感じもするが、AF性能はやはり純正と比べると劣るようだ。風景関係ばかりなら問題無いのだろうが、この手のレンズで動体撮影に弱いとなるとちょっと厳しいような…。

TAMRON 150-500mm F5-6.7 DiIII VC VXD

一方で、TAMRONはどうだろうか。

焦点距離が微妙にズレているので一概には比較出来ないが、確かにほぼほぼサイズは純正と同サイズといえるが、重さが300g強重い。もちろん、200600G程ではないにしても、手軽さが欲しいところにこの重量感はいかがなものか。しかも、フィルター径82mmというのもちょっと面倒くさい。あとは、サーキット系を考えれば、500mmがあるに越したことはないのだが、逆にワイド端が150mmってのは、普段使いにはむしろマイナスに感じてしまう可能性もありそう。

とはいえ、発売前の情報ではあるが、AF性能は純正並みとの声もあるし、画質も遜色ないとの情報も。値段も三脚座付きで15万円を切りそうなので、結構現実的。さらに、個人的にはフレックスズームロック機構はあると便利な予感。なので、やはりコイツの場合は重さに耐えられるかどうかというところだろうか。

う~ん、一度、どちらをレンタルして試してみますかね?

ソフトウェアRAIDを試してみる(2021.03.28)

現在の作業フロー

いきなりですが、私のここ最近の写真関連のワークフローは以下の通りです。

ザッとした流れとしては、

①【帰宅時】SDカードからNPS-10にデータコピー

②【帰宅後】NPS-10からPC内のSATA SSDにコピー

③【Lr作業】リネーム・GPS付加・1:1プレビュー作成・選抜作業

④【選抜後】SATA SSDからdroboに移動

という形でここ数年はやっています。一部にはSSDじゃなくても、HDDでもそんなに動作速度は変わらないという情報もあったりしますが、コピーや移動の時間を考えれば、HDDよりもSSD、さらにはM.2へと変わっていっているのは言うまでもありません。

そんな中で、昨年の秋に少し問題になったのは、この作業ドライブとなるSATA SSDの960GBという容量。普通に考えれば、問題無い容量に思うかもしれませんが、α9のショット数が増えたことと、α7RIVで高画素化による1枚あたりの容量拡大もあり、昨年の秋は10月に3週連続・計5日間で1,050GB、11-12月にも2週連続・計4日間で840GBという恐ろしい状況になりました。

もちろん、この後に選抜作業を行うので、実際的に残るのは60%ぐらいのものなのですが、要はレースが続いていくと選抜作業が間に合わなくて、SATA SSDの960GBでは足りなくなってしまうんです。

そこで、新たにSSDを増設して、この作業ドライブ容量を確保しようとして考えた訳なのですが、同じSSDを買うのであれば、そもそもLightroomのカタログを保存していたSATA SSDをM.2にして高速化した方がいいだろう、とそちらを優先的にM.2化しました。

結果的に、これによって、これまでLightroomのカタログファイルを保存していた1TBのSATA SSDが空いたので、これを作業ドライブ②として2台体制にすることで、しばらく選抜作業が滞っても大丈夫なようにした訳です。

BackSpaceFMのRAID話から火が付く

そんな矢先に、YouTuberで有名の瀬戸弘司さんがポッドキャスト番組のbackspaceFMに登場した回で気になる話題が…。

元々は、OSを入れるドライブを、NVMe M.2×2でRAIDを組んで、それにOSを入れるという話をしていたのですが、その流れで、ドリキンさんが作業データを入れておくドライブを、SATA SSD 2TB×4本でRAID0を組んで、高速ドライブ化しているという話題が登場してくるんです。

ほほう、そういう手があったかな!😲と…

まあ、SSDを4つ束ねなくても、せめて2つを1つに束ねれば、容量も2倍になる上に速度も上がる。RAID0というと、どちらか片方が壊れたらデータが飛んでしまう危険性も確かにあるけど、私の場合、毎日定時バックアップをしているし、最悪、NPS-10にも残っているから、完全にデータが飛ぶってこともまずない。

これはもうやらない手はないでしょ!?って話ですよね。

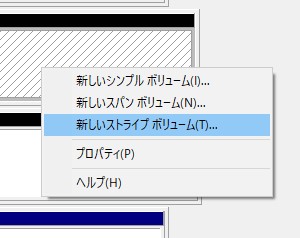

ハードウエアRAIDとソフトウェアRAID

それから、アレコレとRAIDについて調べていったのですが、何やらハードウェアRAIDとソフトウェアRAIDとあるらしいけど、さすがの私にはハードウェアRAIDは敷居が高い。一方で、ソフトウェアRAIDであれば、慣れ親しんでいるWindows10のデータ管理で操作ができそう。少しCPU負荷がかかるという話もあるけど、まずは気軽に試せるソフトウェアRAIDを試してみようということで、ソフトウェアRAIDをチョイスしていました。

設定の手順

まあ、イチイチ、私が説明をしなくても、検索をすれば色々と出てくるんですけど、このサイトとしても残しておきます。

まずは、「コンピュータの管理」から「ディスクの管理」を起動。

それぞれのドライブのボリュームを削除して…

2つのドライブとも「未割り当て」の状態にして…

そのいずれかのドライブ選択から右クリックして「新しいストライプボリューム」を選択

次へ!

元の選んでいたドライブだけしか選択されていないので、もう1つのドライブを選んで追加。

この内容で次へ!

とりあえずクイックフォーマットにチェックを入れて次へ!

完了!

これも、はい!

これで、RAID0の設定は完了です。実に簡単です。

ちなみに、2つのSSDは微妙に容量が違っていたのですが、同じ容量分しかダメみたいで、微妙な差の部分が未割り当てで残っちゃいました。

気になる速度はどんなもんか?

ということで、実際にどれぐらいの速度になるのか気になりますよね。

CrystalDiskMark

まずは定番のCrystalDiskMarkの測定結果です。RAID化する前の速度は…

まあ、至って普通のSATA SSDの速度って感じです。

これが、RAID0に設定した後は…

シーケンシャルについては、Readが195%、Writerが189%とザックリと2倍弱ぐらいの速度アップが出来ています。これだけのことで、こんなに速度アップするのは結構大きいな。

実速度はそうか?

CrystalDiskMarkって、理論知的にはいいのかもしれないけど、実際の速度って微妙に違うことがあるんですよね。なので、実際にNPS-10からPCにデータコピーをする速度も比較してみました。

【from NPS-10 to PC 49GB Copy】

|

SATA SSD |

|

|

RAID0 SSD |

元々のSATA SSDの場合は、49GBのデータコピーに3分弱かかっていて、それが約2/3の2分に短縮。ザッと計算すると、277MB/sが402MB/sにという感じです。実は、過去にNVMe M.2でNPS-10からのコピー速度計測をしたときがあって、それも400MB/sちょっとだったんですよね。それを考えると、もはやドライブ側の問題よりも、USB側かNPS-10側の問題になりそう。

CPU負荷はやはりいくらかはありそう

ちなみに少し気になっていた、ソフトウェアRAIDのCPU負荷の問題。

先程の49GBデータのコピー作業中にタスクマネージャーを見る限り、1つのコアだけだけど、ある程度の負荷はありそう。とはいっても、全CPUに負荷がかかっているわけでもないから、しばらくはこれで様子を見て、調子を見て、続けて行くか考えていこうかな。

今年のモースポ日程を冷静に考えてみた(2021.03.23)

気付けば、3月ももうちょっと。そして、SGT岡山戦まで2週間ちょっとということで、改めて今年のカレンダーを眺めて、冷静にモースポ日程をどう攻略するのか考えてみました。

| 1/24 | 5/16 | SFオートポリス | 8/29 | ||

| 2/7 | 5/23 | S耐富士24H | 9/5 | MFJ岡山 | |

| 2/14 | 5/30 | SGT鈴鹿 | 9/12 | ||

| 2/21 | CC Rd.1岡山 | 6/6 | 9/19 | S耐 鈴鹿 | |

| 2/28 | 6/13 | 9/26 | WEC富士 | ||

| 3/7 | SGT岡山公式テスト | 6/20 | 10/3 | ||

| 3/14 | 6/27 | FRJ/CC Rd.4岡山 | 10/10 | F1 鈴鹿 | |

| 3/21 | 7/4 | 10/17 | 86/BRZ MINI岡山 | ||

| 3/28 | 7/1 | 10/24 | SGTオートポリス | ||

| 4/4 | SF富士 | 7/18 | 10/31 | SF鈴鹿 | |

| 4/11 | SGT岡山 | 7/25 | 11/7 | ||

| 4/18 | 8/1 | S耐オートポリス | 11/14 | S耐 岡山 | |

| 4/25 | 2&4鈴鹿 | 8/8 | 11/21 | ||

| 5/2 | SGT富士 | 8/15 | 11/28 | SGT富士 | |

| 5/9 | 8/22 | 12/5 |

当初は、今年もコロナ禍がどうなるか分からない雰囲気がありましたが、3/6-7のSGT公式テストがギリギリ関西圏の緊急事態宣言が解除になったことで、有観客での実施となり、その後の動きがだいぶん改善した雰囲気があります。

問題は有観客開催よりもサーキット毎の対応の違いへ

そもそもの有観客開催が不透明だった状態は脱しましたが、ここに来てサーキット毎で対応の温度差があるというのが浮き彫りになってきています。といっても、これは今に始まったことでもなく、昨年の秋以降から同様の傾向でした。

例えば、富士スピードウェイは、富士24Hを9月に開催する段階からステージイベントを再開するとともに、ピットビューイングというのも同時に開始しました。なので、結構富士スピードウェイは寛大な印象があり、オートポリスも同じ雰囲気があります。

それに対して、鈴鹿サーキットは、ビッグレースは基本的に全席指定でのチケット販売。さらに、SGTに至ってはスタンド席は全部指定席になっていて、2コーナースタンドや逆バンクはもちろん、今年はヘアピンすら指定席になってしまい、なかなかカメラマンには厳しい環境になってしまいました。また、ピットビューイング系も熱心ではない上に、開催されたとしてもRQ登場無しという厳しい対応。ちなみに、この鈴鹿ともてぎは、2020年限りでサーキットクイーンも廃止しました。この様子だと、少なくとも5月のSGT鈴鹿戦は、ステージイベントも期待出来ないと考えた方が妥当かもしれません。

富士24H vs SGT鈴鹿

そう考えたときに、私の中で、いっそのことSGT鈴鹿戦をスルーして、その前の週にある富士24Hの方に行った方が幸せじゃないのか?って思ったりするんですよね。

そもそも、現状だとSGT鈴鹿は、マシン撮影の観点から行くと、スタンド席は指定席なので、昨年のように2席を購入したとしても、2コーナー+ヘアピンか2コーナー+逆バンクで、それ以外にフリーで撮れるとしたらスプーンかヘアピン手前。そう考えると、マシン撮影だけでもかなり選択肢が狭まってしまう。あとは、これにRQ系でステージがあるのかどうか。ただ、おそらく昨年からの傾向から言えば、まず無い可能性が高い気が…

その点、S耐富士24Hだと、マシン撮影なら特に制限は無い上に、24Hだからいろんな場所で撮り放題。あちこち移動も出来るし、時間帯によって選び放題。そういった面では、一番理想的ともいえる。また、RQ撮影を考えても、ピットビューイングも可能性はあるし、ステージもやりそうな気がする。確かに距離は遠いんだけど、富士24Hの方が満足度は高い気がするんですよね…。

唯一、富士24Hに対するネガティブ要素があるとすれば、コロナの風向きがこの頃にどうなるか分からない状況で、富士まで行けるか?ってところ。距離的には後で出てくるオーポリよりも近いけど、やはり東京に近づくというのが何とも…。

いずれにしても、SGT鈴鹿のチケット販売は4/4なので、それまでにある程度の決断は必要だろう。

夏以降は結構目白押し

夏はゴソっと空いてしまうのは例年のパターンだけど、今年はFRJがS耐とは分離。意外と参戦数が多いという情報もあるので、状況によっては練習気分で6月の岡山戦は行ってもいいかも。あと、久しぶりに8月のオーポリは行きたいな。無事に行けばオリンピック真っ最中だろうけど、むしろこの頃がダメだとしたら、もう秋以降もダメだろうから。

あと、ある意味注目なのは、8月の鈴鹿10Hがどうなるのかというところ。とりあえず、10Hの中止は決まったようだけど、何か代替レースをしては?という声もあり、SGTのエキシビジョンをしては?という声もあるっぽいので、ここはちょっと注目。っていうか、ここでもしSGT戦が決まるなら、5月はあっさりスルーするんだけど…。

そして、ここからあとが結構怒濤のモースポシーズンに。特に、今年から鈴鹿のS耐が9月に引越したことで、MFJ岡山~S耐鈴鹿~SF岡山~SGTオーポリ~S耐岡山~SGT富士と6戦が2~3週間隔で続いていくことになるんですよね。これはぶっちゃけ大変そう💦。個人的には、SGTのオーポリと富士はそれぞれ遠いけど是非行きたいな。

妙に高まる自作熱(2021.02.13)

特に何というキッカケがあったという気もしないのですが、あったとすればコイツでしょうかね…。

現在、記事起し中ですが、ThinkStation P330 Tinyを思わず買ってしまったのですが、コレを買って以来、アレコレと性能を調べたり、何かと調べたりしているうちに、何となく段々自分の中で自作熱が盛り上がってきたんですよね。

自作熱と自分で買って言っていますが、自分が購入するようになってからずっとBTOをチョイスしてきたものの、本気で自作をした事って実は無いんですよね…。あっても、BTOパソコンをあとでアレコレイジる程度で…。

しかも、第3世代から第4世代に切り換えたときは、マザボがクラッシュして強制終了になったのですが、第4世代から現在の第5世代に切り換えたときは、安定の乗り換えでした。

だったので、旧第4世代は現在ではケース換装をしてサブPCとして隠居生活を過ごしています。で、こういうサブPC化する場合って、やはり出来るだけケースを小さく仕上げたい。ただ、そうなると、そもそもマザーボードをMini-ATXとかにしておかないとどうしようもないってことになってしまう。

そんなことをアレコレ考えていたら、次のメインPCをどうしていくのか…とかを必然と考えるようになり、それなら初めて自作するか?とか思い出したわけです。

とはいえ、現状、今のメインPCに大きな不満があるわけでも無いので、今すぐ作ると言うわけでは無いのですが、将来を考えたときに、せっかくなのでちょっとメモ代わりに書き留めておきたいと思います。

CPU:Intelか、AMDか

やはり、ここは大きいポイントですよね。私は、ここ10年弱はRAW現像を行うし、たまに動画編集やDAWもしたりするので、第4世代・第5世代とIntelのCore i7を選択してきました。ちょっと前なら、Adobeとの組み合わせもAMDよりもIntelの方がいいという声が強かったのですが、特に第3世代のRyzenが出た辺りから風向きが変わってきて、「どうやらRyzenの方がいいらしい」という評判が出てきたんです。

こちらの記事なんかを見ると、もはやCore i9の10900Kよりも、普通にRyzen 7や5とかが余裕で書き出し速度上回ってしまっている時代なんですよね。しかも、ここのテストを見る限り、それほどRyzen 9や7まで手を出しても誤差レベルなので、『もう有無を言わず、Ryzen 5 5600Xでいいんじゃない?』ってレベルです。

【CPU】AMDならRyzen 5 5600Xで十分

Intelは勝ち目がないのか?

では、もうIntelに勝ち目は無いのだろうか。まもなく、第11世代のRocket Lake-Sが発表されるようだが、こちらもIPCが19%向上されているとのことで、ある程度の性能向上が期待される。

ただ、本当の本命は間違いなく、その次の第12世代のAlder Lake-Sと言われている。目玉は14nmから10nmになるというところが大きいが、マザーもチップセットも変わる上に、PCI Gen5、DDR5メモリのサポートも期待されているらしく、大きな変革となるらしい。噂によれば、今年の秋とも言われているので、狙うならそのタイミング以降になるだろう。

【CPU】Intelなら第12世代 Alder Lake-Sが狙い目か?

ストレージ:NVMe M.2×2枚は必須

もはや一般的になりつつあるNVMeのM.2 SSDですが、もちろんWindows OSが入るSSDがNVMeというのは今の時代、当たり前だと思いますが、私の場合、Lightroomのカタログデータを保存するドライブもNVMeにするというのは大事な気がしています。というのも、実は先日、現在のメインPCにPCIeで新たにNVMe M.2を増設して、それにLightroomのカタログデータを移したのですが、それ以後、何かLightroomの動作が速くなった気がします。といっても、いわゆる書き出しのような作業に差があるというよりも、起動時のカタログの読み込みだったり、データを探したりするときの動作がイチイチ速くなった感じがあるんですよね。これでも、2,400MB/sぐらいのそこそこなNVMe M.2でもこの感じなので、もう少し奮発をしていいSSDにしたら、さらに感触は良くなるのかも。

これ以外には、データの一時保管用のドライブが、SATA接続でいいので2TBが1つ欲しいですね(もちろん、M.2が3枚使えるに越したことはないですが…)。あとは、バックアップ用のドライブは4TB HDDでいいかなぁと思ってますが、もう少しして4TB SSDが安くなってきたら、これもSSD化するかもしれませんけどね。

【ストレージ】最低でもNVMe M.2 SSDは、2枚は搭載したい

グラボ:むしろ本当に必要なのだろうか?

コレですよね、最近の私の一つの課題は、Lightroomを動かす上で本当にグラボは必要なのだろうか?ってこと。言い方を変えれば、CPUのグラフィック機能じゃダメなのかな?ってことなんですよね。

だって、グラボでデカいし邪魔な上に、Lightroomでどれだけ機能果たしてますか?ってなると微妙でしょ。しかも、私の場合、そこまで追い込んでRAW現像することも少ないから、もうCPU依存でいいんじゃないか?って本気で思ってます。そしたら、その分、スロットも余るので選択肢も可能性もいろいろと広がるし。ただ、哀しいかな、昨今のゲーム人気で、自作系のYouTube動画を見ていても、グラボ搭載させずにやっている人なんて見たこと無いんですよね💦。

なので、これは現在のPCではちょっと試しにくいので、先日購入したThinkStationや先代の第4世代PCでテストしてみて、判断出来ればと思ったりしてます。

とかいいながら、私の場合、トリプルディスプレイしているから、その時点でグラボ必須な気もするんですけどね…。

【グラボ】オンボードの可能性を探る。購入しても最低レベルでいいような…

あっ…、でもRyzen 5600XだとGPU非搭載なんだった…

その他

10Gbps

ほかにもちょこちょこと気になる機能があります。

1つは、10GbpsのLANアダプターですね。やはり、私の場合、NAS運用が当たり前になってきてしまったので、1Gbpsでは速度不足感がありますからね。もちろん、理想的なのはマザボにオンボードになっているのが嬉しいですが、そうなると選択肢が減るんだろうな…。

まあ、10Gbpsについては、肝心なSynologyのNASを、どうやって10Gbps対応にしていくのかが、結構大きな問題なんですけどね…。

今私がメインで使っているDS916+は非対応なので、DS1621+(6スロット・約11万円)やDS1918+(8スロット・約12万円)に10Gbpsカード(約2万円)を指して対応するか、比較的低価格帯から10Gbpsに対応しているGNAPとかに移るかなんだよな…。Synologyさん、そろそろ10Gにオンボード対応したやつ、そろそろ出してくれないかなぁ…。

Thunderbolt

あとはThunderbolt。絶対では無いけど、もし今後、droboがWindowsでのThunderboltに対応してくれたら、劇的に外部ストレージが使いやすくなるんですよね。まあ、個人的にはThunderboltよりは、10Gbpsの方が欲しいですね。

α1で感じる未来(2021.01.30)

1/22に突如公開されたティザー広告。

2021年1月26日(火)24時 情報公開https://t.co/PuKkj0ozyk pic.twitter.com/KS68AwiPl6

— Sony (Japan) (@sony_jpn) January 21, 2021

α9IIIじゃないか?、いやα9Rか!?、それともα7IVか…いろいろと憶測が流れた中、ついに発表されたのは、満を持してのフラッグシップ機『α1』でした。

α9系と比較をしてみた

とりあえずざっくりとα9シリーズを比較してみました。

| α7III | α9 | α9II | α1 | |

| 画素数 | 2,420万画素 | 2,420万画素 | 5,010万画素 | |

| AFポイント | 位相差:693点 コントラスト:4255点 |

位相差:759点 コントラスト:425点 |

||

| AF輝度 | -3~20 | -4~20 | ||

| 瞳AF | 人物 | 人物/動物 | 人物/動物/鳥 | |

| ブラックアウトフリー | × | ○ | ||

| 電子シャッター | - | 最高20コマ/秒 | 最高30コマ/秒 (任意設定可能) |

|

| メカシャッター | 最高10コマ/秒 | 最高5コマ/秒 | 最高10コマ/秒 | 最高10コマ/秒 |

| フラッシュ同調 | 1/250s | 1/250s | 1/250s | 1/400s |

| フリッカーレス | ○ | × | ○ | ○ (電子シャッター時対応) |

| バッファー | RAW 89枚 | RAW 241枚 | RAW 239枚 | RAW 238枚 |

| EVF | 0.5型 235万ドット 0.78倍 |

0.5型 368万ドット 0.78倍 最高120fps |

0.64型 943万ドット 0.9倍 最高240fps |

|

| 液晶 | チルト式 3型TFT 92.1万ドット |

チルト式 3型TFT 144万ドット |

||

| ボディ世代 | 第3世代 | 第2世代 | 第4世代 | 第5世代 |

| プロセッサ | BIONZ X | BIONZ X | BIONZ X | BIONZ XR |

| 手ぶれ補正 | 5.0段 | 5.0段 | 5.5段 | 5.5段 |

| 記録媒体 | SDXC UHS-I/II | SDXC UHS-II×2 | SDXC UHS-II×2 CFexpress A×2 |

|

| その他 | 100BASE-T | TypeC 1000BASE-T |

TypeC USB 3.2 1000BASE-T USB PD対応 |

|

| 重量 (本体のみ) |

565g | 588g | 593g | 652g |

| 値段 |

22.9万円 | 39.8万円 | 54.5万円 | 80万円? |

こうしてみると、着実に機能アップしてきたなぁという感じはします。

ちなみに、秒間30コマを使うには純正の指定のレンズじゃないとダメなようです。もしかして、XDリニアモーター搭載レンズじゃないとダメなのかな?とか思ったけど、まあだいたいのレンズは使えそう。なんせ、85mm GMでも20コマ/秒いけるもんな…ってあれ?、55mm F1.8 ZA無いな…あっ、16-35mm F4も…。あと、2470Z・24240・70300G・70200Gなんてのも非対応ですね…。

っていうか、これ、α9/9IIの20コマ/秒も同じ話なんですね…。α9については、コチラに対応レンズが記載されていますが同じ感じですね。恥ずかしながら知りませんでした…💦。まあ、今まで20コマ/秒使ったのって、200600Gと70200GMしか無いですけどね。

まさかのクアッドベイヤーもグローバルシャッターも非搭載

SONYでずっと噂されているのが、クアッドベイヤーの機能とグローバルシャッターなのですが、個人的には少なくともクアッドベイヤーは搭載してくるのでは?と思っていたのですが、今回どちらもスルーでした。逆に言えば、まだ隠し球を残しているってことなんですよね…。もうすでにα1IIの予感がします。

ちなみに、どーでもいいですが、α1IIとかα1IIIとかパッと見、区別が付かないっすわ…💦。

どれだけの人がこれだけの高機能が必要なのか?

とはいえ、さすがにここまでのハイスペックがいるのか?と聞かれると疑問が残るのも事実です。例えば、私の場合は最近の世代から搭載されているCFexpress Type Aが必要かと言われるとそんなことはないです。さすがに、第3世代ボディまのでUHS-IIが1スロットというのはシンドイので、第4世代ボディのUHS-IIが2スロットで十分な気もします。しかも、こうやって比較をしてみたら圧縮RAW撮影時のバッファを見ると、α9・α9II・α1ともに240枚程度なんですよね。確かに、α1は高画素になった上での同等性能なので向上はしているのですが、これだけあればそう困ることは無さそう。

あとはやはり、ここの表以外の部分の動画性能が、完全に私にとっては不要ってことですよね。特に8K動画とか…。もちろん、プロがスチルだけでなくムービーの仕事も増えているという実情もあるし、それをそれぞれに特化した機種を買うのであれば、α1を買えば1台で済む…と思えば安いのかもしれませんが、さすがに90万円もするなんて、素人にはちょっと別次元の話になっちゃいますから。

一部には、もうα9シリーズは無くなってしまうのでは…という噂もありますが、個人的にはぜひα1の機能を絞った形でいいので、α9IIIは出して欲しいですね。

α9IIIに望むこと

そんな中でも、私的には是非、α9IIIに搭載されてほしいなぁと思う機能もいくつかありました。

電子シャッター時の流し撮り表示対応

α9でマシン撮影をしていて少し気になっていたのは、このスローシャッターでの流し撮り時の表示の点。記載にあるとおり、1/125s以下ぐらいになると、画面表示の更新が緩やかになり、追いづらいことがあったんですよね。それが何かしら低減されている模様。このα1のEVFありきの性能なのかどうかは分かりませんが、これは搭載してほしい機能です。α9IIとかにアプデ降りたりしないかなぁ…。

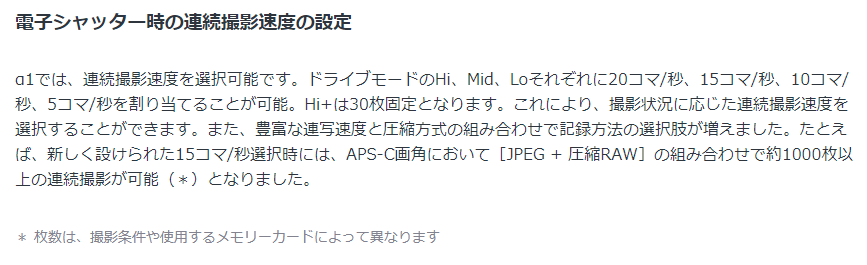

電子シャッター時の連続撮影速度の設定

コレも地味にいい機能。α9だと、20コマ・10コマ・5コマと20コマと10コマの差が大きかったので、15コマも設定出来るというのはいいですね。欲を言えば、8コマぐらいも作ってもらえると嬉しいんだけどな。これもアプデでどうにかならない?

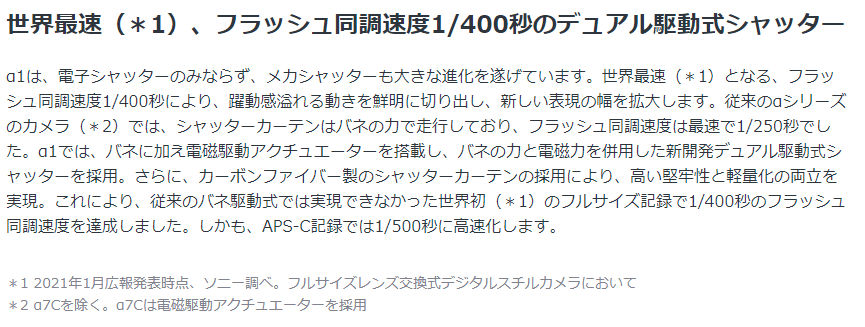

フラッシュ同調速度1/400sのデュアル駆動式シャッター

SONYがこのご時世にメカシャッターを研ぎ澄ませてきたってのはスゴイですよね。その中でも、このフラッシュ同調が1/400sまで対応してきたというのは大きな点だと思います。

バッファ書き込み時のAPS-C切り換え可能

これ、解説は書いてないのですが、こちらの動画を見る限り、連写をしてバッファ書き込み中にAPS-Cとフルサイズの切り換えが普通に出来るようです。これはマジでいいです。

α9IIIはいつ登場するのか?

ここですよね。なかなか想像が難しいところではあります。

現状のラインナップで発売順に並べてみると…

【α1】2021年3月発売予定

【α7C】2020年10月発売(3ヶ月)

【α7SIII】2020年10月発売(3ヶ月)

【α9II】2019年10月発売(15ヶ月)

【α7RIV】2019年9月発売(16ヶ月)※2020.06からキャッシュバック機種

【α7III】2018年3月発売(34ヶ月)※2019.11からキャッシュバック機種

となるので、やはり順当に考えても、次はα7IVというのは妥当な気がします。しかも、SONYの傾向(Sシリーズを除く)として、キャッシュバックキャンペーン対象機種になってから、約1年~1年半ぐらい経過すると、次の新型が発表されるケースがほとんどです。そう考えると、α7IIIのキャッシュバック対象に初めてなったのは2019年11月。そこからもう1年ちょっと経過したことを考えると、なおさらそろそろなのかな…という気はします。

α7IVの次はα7RVか?、α9IIIか?

問題はその次です。α7RIVとα9IIは1ヶ月ぐらいでほぼ同時ぐらいな感じで発売されているので、どちらが先にモデルチェンジになってもおかしくありません。とはいえ、α7RIVは6,000万画素センサーを初めて搭載された機種。SONYって、だいたい2機種ぐらいは続けてセンサーを流用することがほとんどなんですよね。それを思うと、センサーキープでボディを新世代に変えてくる程度になるのか…。とはいえ、α7RIVは高画素ゆえに高速書き込みが求められている点もあるので、早期にCFexpress TypeAを搭載したいというのもあるかもしれません。

そして、α7RIVは実は一度、昨年の夏にキャッシュバック対象になりました(冬は対象になりませんでしたが…)。Rシリーズは比較的キャッシュバック対象になりやすいのですが、先の法則から考えると、今年の秋ぐらいに新型が発表されてもおかしくないかもしれません。しかも、上の表を見てもらったら分る通り、実はRシリーズは初代から今までずっと奇数年に2年間隔で登場しているんですよね。それを考えても、今年の秋ってのは、妙に納得できます。

それに対して、α9IIはまだ1度もキャッシュバック対応になったことがありません。α9の時は発売から16ヶ月目でキャッシュバックが始まりましたが、α9IIは現在が発売15ヶ月目。そろそろ始まりそうな気もしますが、そうなるとα9IIIってもうちょっと先なようにも感じます。むしろ、α9の時は、発売13ヶ月で△5万円、21ヶ月でさらに△5万円と10万円の値下げも並行して行っています。個人的には、現状のα9IIがやや高すぎる感じもするので、50~45万円ぐらいに下げてくるんじゃないかな?という予想もしています。

何だよ~、α9IIIはまだまだ出ないのかよ~と思った、そこのあなた!、早く発売される可能性が実は1つあります。それは何かというと、CanonやNikonが1DxyaD6のミラーレス版のようなプロ連写機を今年発売されると噂されている点。一見すると、α1が出たんだから…と思うかもしれませんが、SONYのことなので、特にCanonがリリースするタイミングにα9IIIを50万円前後でぶつけてきて、「あれ?コッチでいいじゃん!」って完全に潰しに来る可能性があるんじゃない?と私は予想しています。

2020年のアクセスランキング(2021.01.01)

このアクセスランキングネタも、今年で6年目となり、今や正月の風物詩的な感じになってきましたね。

アクセス推移

まずは、過去3年間の月別アクセス数の推移。

2018年7月から新しいサーバーに移転をして、その後しばらくはアクセス数が低下していたので色を変えていますが、いや完全に私のサイトもコロナの影響受けまくりです。4月以降は月間3万PVを越えられない状況が続いています。去年の4月の5.5万PVってすごいなぁ…

その点、月別前年対比の数字を見るとよく分ります。2月まではずっと前年比100%を越えていたのに、3月以降前年比割れでレースが再開された秋以降でようやく80%に届くかどうかというところですから…いや、マジで厳しいです。

一様、12月に100%を越えましたが、これはSGT富士・SF鈴鹿とここにきてのレースがあったから。例年は11月中旬のS耐で終わっているわけですから、それでこれはいいとは言えないかな…。

モバイルアクセス

モバイルアクセスについては、不思議と夏場が少し落ちていました。やはり、イベントがあるタイミングの方が、モバイル端末からのアクセスが少し増えるんですかね?

RQ系のアクセスが凄まじい

これまでずっと、年間1位はトップページというのが盤石だったのですが、今年、実はトップページを押えての第1位となったのは…

なんと、2020年のRQのリストをまとめたページでした。去年はトップページに続く第2位でしたが、今年はダントツの1位。何せ、全アクセス数の16.5%がこのページなんですから、ものすごいです。特に今年は、秋頃までレースクイーンさんが登場することもほとんど無かったので、そもそも記事にしているところすら少ない中で、アクセスが集中したということなんでしょうね…。

ちなみに、2021年版もシレッと既に引退情報を中心に記事をまとめておりますので、ご参考までに。

とはいえ、コロナの影響はデカい

たしかにRQ系はアクセス力は強いのですが、さすがにレースが無いと相対的に落ちていくというもので…。

MSが普通の記事、MS-RQがRQ記事、MS_Anyがサーキット情報とかその他の記事ですが、一見するとRQ系の記事が結構健闘しているように見えるかもしれませんが、RQ系リンクページを引くと、実はあまりよくありません。

細かく分解してみると、肝心な今年のRQのアクセス数は例年と比べると大きな減少です。もちろん、レースが無かったというのも大きいですが、実際に撮影出来たのが年末に近かったということで、検索されることも無いし、そもそもサーキットに行く人が少ないから関心が低いというのが大きな影響ですよね。その点、昨年の記事がまだ読まれているということでまだどうにか助かったという感じですよね。

その点、前年対比で見るとよく分かります。RQリストを除いた部分の前年対比はまだ60%程度でしかないんですよね。恐ろしいのは今年の記事がこれなので、来年どうなっていくのかが結構未知数です。

あとはそもそもToday's Photoで今年の写真が全然アップ出来ていないというのも影響しているのかな?

まとめ記事のアクセスは安定化

サーキット系で安定と言えば、まとめ記事系。

【2020年間・第3位】サーキット撮影のススメ【Eマウント機でサーキット撮影は出来る?】

(前年第2位、PV前年比55%)

一昔前までは、「サーキットでのマシン撮影は一眼レフ」というのが、当たり前というかある意味常識でした。ただ、ここまでミラーレス機が…

このコロナ禍でも安定していたのが、Eマウント編のサーキット撮影のススメ。去年は第5位だったのですが、今年は3位とランクアップ。いや、実際問題、本当にサーキットでα9とSEL200600Gの組み合わせを見る機会増えましたからね。

【2020年間・第5位】サーキット撮影のススメ【マシン編】

(前年4位、PV前年比42%)

私が、サーキットで本格的に撮影するようになったの2013年からなので、もう4年ばかりになります。それまでは、今とは真逆なぐらい…

総合編は1つ順位を落としています。まあ、PV数が全体的に減っているのは致し方が無いですよね。とはいえ、このサイトにおいてはキラーコンテンツでもあるので、ちょっとこの正月休みにブラッシュアップしますかね。

【2020年間ランキング・サーキット記事編】

第12位:岡山国際サーキットガイド Part.3 アクセス&駐車場編(↓8位・PV 24%)

第16位:サーキット撮影のススメ【レースクイーン編】(↓6位・PV 47%)

第27位:鈴鹿サーキット 撮影スポット(↑7位・PV 94%)

第36位:岡山国際サーキットガイド Part.4 撮影スポット編①(↓13位・PV 46%)

第40位:岡山国際サーキットガイド Part.2 チケット&パス編(↓23位・PV 29%)

第95位:オートポリス 撮影スポット(初)

その他のサーキット系はこんな感じ。こちらもキラーコンテンツだった岡山国際のアクセス&駐車場編は、SGT岡山戦中止もあって大幅減ですね。そんな中、鈴鹿の撮影スポットが案外いい伸び。オートポリス編も作っていますが、この点は観客に比例するところもあるのかな?。となると、今のうちに富士の撮影スポット編を作った方がいいかな。

カメラ&レンズ記事はなかなか健闘

続いてカメラ記事系。

【2020年間・第4位】SEL70350Gを購入&使用レビュー(2019.11.17)

(前年97位、PV前年比898%)

レンズ記事第2弾は、結構注目の望遠レンズ「E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS」を紹介していきます。

レンズ記事系のトップは、SEL70350Gの総合4位。昨年秋の記事ということで、前年対比が大きく伸びているというのもありますが、思いのほか注目されているレンズなんですね。まあ、確かに70350Gを使ってモースポを…っていう記事はあまり目にしませんからね。

【2020年間ランキング・レンズ編】

第17位:SEL1655Gを購入&使用レビュー

第19位:SEL200600Gを購入&使用レビュー

第26位:TAMRON / 70-180mm F/2.8 Di III VXDを購入&使用レビュー

昨年末から拡充しているレンズネタはこんな感じ。そう思うと、意外とカメラよりもレンズの方が息が長いので、記事としては長生きするかもしれませんね。来年とかはSIGMA 85mm F1.4とか書きたいですね。

【2020年間・第9位】SONY/α6400を購入&ファーストインプレ(2019.03.10)

(前年14位、PV前年比72%)

あれ?去年、APS-Cから撤退するって言ってませんでした!?。いや、言いましたよ。α6500が使用頻度も低いから、α7III導入とRX100Ⅵ導入に…

カメラとしては、α6400が総合10位。

【2020年間ランキング・カメラ編】

第20位:SONY/α6000 半年使用感レビュー(↓8位・PV 46%)

第22位:SONY / RX100VIIを購入&使用レビュー(↑81位・PV 341%)

第33位:DSC-RX100 1年使用レビュー(↓4位・PV 61%)

第37位:SONY / α7IIIを購入&使用レビューとゆかいなレンズ達(↓26位・PV 24%)

第38位:SONY / α9を購入&使用レビューとゆかいなレンズ達(↑13位・PV 97%)

カメラについては薄々感じていましたが、あんまり伸びないんですよね。むしろ、古い機種の方がしぶとく残るっていう…。おそらくですが、高い機種はもう決め打ちだし、調べるような人が買うカメラじゃないんでしょうね。それに対して、α6000やRX100の方がアレコレ調べる人が訪れてくれるというパターンなのかな?

このアクセスの推移を見ても、やはりこれからはレンズ系の記事ですかね。本当ならもう少し書けるんですが、やはり今年は撮影機会に恵まれなかったのが影響してますよね。あとは、どう作例を作るのかというのも問題ですし。

α撮影記は書けばそこそこ伸びる!?

そして、毎年あまり伸びないとボヤいているα撮影記。

確かに驚くほど伸びないとうのは言うまでもないのですが、

【2020年間・第162位】桜 2020 at JR山陰本線・大岩駅(2020.04.05)

(前年-位、PV前年比-%)

2020年の桜シリーズの第4弾は、こちらも県東部の桜の名所として、さらには撮り鉄の方々にはとても有名なJR山陰本線の大岩駅です。

特に今年はコロナ禍もあって、遠くにも行けてはいないので地味といえば地味なのですが、JR大岩駅の桜がトップ。地味に有名なところでもあるので、来年以降、アクセスが伸びないかなぁ~という淡い期待もあるのですが…。

【2020年間ランキング・α撮影記編】

第183位:備北イルミ2019-2020 ウインターイルミネーション

第215位:夜桜 2020 at 鳥取・鹿野城跡公園

第218位:桜 2020 at 船岡・竹林公園

第229位:夜桜 2020 at 鳥取・袋川桜土手

確かに大きなアクセスが有るわけでは無いのですが、それなりに記事を起こせば、お陰様である程度のアクセスはあるんですよね。そういう意味でも、何かしら写真を撮りに行かないといけないってことですよね。