PGYTECH/Roller Camera Backpack 30Lを購入&実戦レビュー

(2024.11.30)

(最終更新日:2024.12.01)

今回は長年欲しいと思っていたトロリー型のカメラバックをようやく手に入れたというお話です。

以前からサーキットで使うトロリーバックが欲しかった

これまで、サーキットでは数々のカメラバッグを使ってきました。

【VANGUARD / The Heralder 33】

2014~

【Nikon / スポルトワンショルダーバッグ】

2016~

【Manfrotto / PL-3N1-35】

2016~

【ELECOM / GRAPH GEAR NEO】

2017~

【VANGUARD / ALTA RISE 43】

2019~

【MindShiftGEAR / Back Light Elite 45L】

2020~

当初は、ショルダーバッグスタイルで参加していましたが、さすがにそれでは移動が苦しいというところもあって、2017年に導入したELECOMの「GRAPH GEAR NEO」を長らく愛用していましたが、SEL200600Gの購入で入りきらなくなり、その後は「Back Light Elite」をこの5年は使い込んできました。

ただ、岡山国際サーキットではそれほどでもないのですが、鈴鹿サーキットなどでは移動距離もかなり長くなるので、リュックもいいけど出来ればトロリーバッグが欲しいなと長年思っていました。

意外と私の要望にドンピシャなバッグがなかった

本当ならもっと早い段階で手を出しても良かったはずなのですが、長年思っていたのは自分の要望にドンピシャなバッグがありませんでした。

というのも、私がトロリーバッグに求める機能としては、

【トロリーバッグに求める機能】

・ピットウォーク/グリッドウォークに参加するため、バックパックタイプにもなること

・携帯椅子が収納出来るスペースがあること

・小物が出し入れ出来る収納部があること

・ドリンクや一脚を入れることができるポケットがバッグの横にあること

の4つ。実は、普通のバックパックとしてはよくある性能ではあるのですが、すべてを盛り込んだバッグというのは案外ありませんでした。特に、バックパックタイプにもなるトロリーバッグ自体が各社限られるので、その中でそれ以外の3つの要素を含んだものは意外と無いんです。

最近バッグが熱いPGYTECHがやってくれた!

そんな中、私の要望に堪えてくれたのが、大手のカメラバッグメーカーではなく、PGYTECHさんでした。

PGYTECHといえば、元々、中華系のカメラ小物のメーカーとして、それこそUlanziさんと切磋琢磨しているイメージのメーカーですが、ここ最近、特にカメラバッグに注力しているイメージがあります。個人的には、自分のスタイルにはまるものが無かったので、バッグとして購入したものはありませんでしたが、そこに2024年11月に突如として発表してきました。

個人的には全然ノーマークだったのですが、今思えば、確かCP+の時にローラーバックを開発しているみたいなのは出ていたような気がします。で、私はこのアルファホビー部さんの動画で気づきましたが、他にも矢沢さんや写真を撮るミヤタさんなども相次いでレビューされていました。

普通のトロリーバッグならそこまで食いつかなかったのですが、私にとっては、先に挙げた4つの機能を見事に含んでいて、「これはもう私に買えと言っているようなもの」と思ってしまうほどでした。

すぐに決断できなかった理由

とはいえ、すぐに飛びつくことができませんでした。というのも、懸念点が2つありました。

1つは、4.6万円という価格。金額的にはトロリーバッグとしては決して高い訳では無いですが、かといって安いわけでもない。しかも、正直カメラバッグを更新したからといって、撮れるものが変わるわけでもないので、そこにその金額をかけるのか?という思いはありました。ただ、この秋の岡山連戦で、何かと身体への負担もあり、荷物を減らすとか機材をコンパクト化するとか、「何か根本的に見直さないと数年したら続けられなさそう」とうい思いもありました。そこにきて、今ならクーポンで1割引になるし、ちょうどSGT鈴鹿戦の前だったので、その辺りを最も実感できるタイミングということもあって、価格については踏ん切りが付きました。

そして、もう1つの懸念点は、運用上の問題で、マシン撮影をしているときに次の撮影場所に移動をしようとしたときに、以前だとバックを先に背負った上で、片手に一脚付きのカメラセットを持ち、もう片手に携帯椅子を持って移動をしていました。それが、トロリーバッグになると、片手にカメラ、もう片手にトロリーバックを持つと携帯椅子が持てなくなる。もちろん、一度小さくしてしまえば持てるのですが、都度、収納をするのは何かと面倒くさい。そうなると、やっぱりトロリーバッグ面倒くさいから…と使わなくなるのでは?と思ったのです。

そこに、答えを出してくれたのも、実はYouTubeでした。

開始23分辺りでも話されていますが、基本、バックパック状態にしておけば、いつでもパッと背負ってしまえばいい。しかも、リュック部分がポケット状になっているから、地面などをこすらず、いつでも背負える状態にしておける。つまり、バックパックなんだけどキャスターが付いているという発想で使えばいい。いや、ホント、この動画を見て、自分の中で最期のモヤモヤが消えてくれました。しかも、折りたたみの踏み台を収納出来るという話も、私の使い方ともある意味似てるしね。

ということで、開封!

ということで、ようやくの開封。ちょうど、ブラックフライデーセールのタイミングで購入をして、SGT鈴鹿戦の1週間前には届きました。

個人的に地味に嬉しいのがこのバックに使われている高性能PUコーティングの生地。どうしても、サーキットで使うとなると、直射日光が厳しければ、雨が降ることもあるし、泥汚れもある。そういうシチュエーションで、この手の生地は大変頼もしさがあります。どうしても、トロリーバックとなると、防水性・耐久性が犠牲にされやすいので、うれしいところです。

最近よく利用しているBack Light Eliteと比べるとこんな感じ。実は、段ボールから出したときに、「思ったよりデカいな…」と思ったのですが、こうしてみるとそこまでおおきいという訳では無いです。

続けて、既に私が持っていたトロリーバック「エアポートナビゲーター」と比べるとこんな感じ。エアポートナビゲーターは、トロリーバックとしては非常に満足しているのですが、どうしてもSEL200600Gを使うとなると、入らないというのが唯一の欠点で、サーキットに持ち運ぶことは出来ませんでした。やはり、こうしてみると結構大きいです。

途中、写真を撮るのに付けていませんでしたが、このキャスターが着脱可能です。たぶん、個人的にはつけっぱなし運用をすることになるとは思いますが、外れるというのは悪くないです。何なら、キャスターが壊れたときに別売してくれると嬉しいんだけどな…。

特徴的でワイドなハンドル

そして、1つ特徴的なのがこのハンドル。この手のトロリーバックのハンドルはもう少し狭いものが多いのですが、このバックはほぼバックの幅と同じぐらい幅広いものになっています。ただ、このことによって、荷室への影響が極めて低いので、これはGood Jobです。ただ、このハンドルに別のバックを取り付けるには幅が合わないので、その点が少し難点です。

レインカバー

あと、一様レインカバーも付属しています。YouTubeのレビューなんかでも紹介されていたのでそれ自体は知っていたのですが、反対側を見せてくれていなかったので、どうなってるんだろう?と思いましたが、普通のバックパックのレインカバーのように背負い部分がくり抜かれたような形になっています。

ただ、そこはトロリーバックということもあり、ハンドル部分はレインカバーも窓みたいなものがあって、レインカバーを付けた状態でハンドルが伸ばせるようになっています。

収納部とレイアウト

そして肝心な内部のレイアウトはこんな感じ。

これが購入した時の標準スタイルです。この手のバッグで嬉しいのは、左右でボディにレンズを付けた状態でそのまま入れられること。まあ、今のBackLightEliteでも出来るのですが、基本的にバックパックはそういうレイアウトにすることを前提では設計されていません。

試しに、私のサーキット運用機材を入れてみるとこんな感じ。あくまで、今回入れてみたレイアウトなので、しばらく運用してみたら変わる可能性もありそう。

ちなみに、これまでのBackLightEliteでは、バッグに立ててみた場合に、左側にα9+SEL200600G、右側にα7RIV+TAM35150を入れていました(右写真)。それに対して、今回は逆にしました。というのも、改めて入れてみたとき、少なくともSONY機はレンズに対してボディ左側(端子側、グリップと逆側)が短いので、α9+SEL200600Gの大物をバックの外壁に沿わせたときに、写真で言う下側に入れるよりも上側に入れた方が収まりが良かったから(下側に入れると、SEL200600Gが斜めになる)。

また、縦位置グリップを付けた状態で入るかについては、もちろん入るのですが、より不可がないように入れるには少し工夫が必要で、1つは既存のデバイダーの位置よりも数cmずらすこと。そうじゃないと、結構キツキツで出し入れがスムーズに出来ないです。また、もう1つは、入れる際にボディ左側を下に(グリップ側・メモリースロット側を上に)入れること。これは、先程の話とも連動してくるのですが、ボディに対してレンズとの隙間が無いのはボディ左側(端子側)だし、どうやらサイズ的にも縦よりも横の方が低くすることが出来るので、この入れ方の方がいいみたいです。

なので、もしこれでα9にも縦位置グリップを付けて…となったとしても、グリップ側を上にして入れればデバイダーはこの位置のままで2台とも縦位置グリップをしたまま収納することが可能です。

最下部に少し窪みがある

ちなみに、最下部にはキャスターの取り付け部分が中に食い込んだ形になっているので、逆に機材収納部から見れば、少し窪んだような形になっています。

正直、ここはそんなに気になりません。というか、今までもSEL200600Gの下部には衝撃吸収剤をかねてカメラバッグのレインカバーを入れていたので、ちょうどそのスペースにはまる感じです。

なお、ガメラバッグの深さとしては約14cm(一様、メーカーのスペック的には15cmになってるが…)です。

一様、私の持っているレンズの高さを並べて見ると…

【レンズの高さ】

・[96.1mm]SIG85F14Art

・[98.5mm]SEL1635ZA

・[113.3mm]SEL24105G

・[114.4mm]TAM1750F4

・[127mm]SEL135F18GM

・[142mm]SEL70350G

・[158mm]TAM35150

・[200mm]SEL70200GM2

・[209.6mm]TAM150500

どうやら、70350Gが限界で、35-150mmになると厳しそうです。

どうでもいいが、デバイダーのマジックテープが鬼ほど強い

また、余談なのですが、この機材収納部のデバイダーのマジックテープがマジで強いです。おそらく、トロリーバックとして使った時に動かないように…という配慮なのでしょうが、レイアウトを位置から設計するのに、一度すべてのデバイダーをはずそうとしたのですが、何なら中の生地が破れたり、縫ったところが外れてしまいそうなぐらい強いです。なので、安心感は強いですが、ちょっとデバイダーを動かそうとしたらもうとんでもない…って感じです。

拡張スペースが神!

どうやらPGYTECHさんのカメラバッグの特徴らしいのですが、ジッパーを開けるだけで+10Lの拡張をすることが出来ます。もちろん、サーキットで言えば、レインカバーとか途中で脱ぎたい上着なんかを入れればいいのですが…

実はコレ、私がいつも愛用している携帯椅子が中に入っています(最近は上部が四角いタイプのものですが…)。何だかんだでBackLightEliteを使っていたのも、一番外側の収納部にこの椅子が収納出来たから。

何気に、こういう芸当が出来るトロリーバックがありそうで無かったんですよね~。その点、先にも紹介した「写真を撮るミヤタさん」でも似たようなことをしていて、「あっ、やっぱり考えること同じなんだ…」って思ったんですよね。

何だったら、拡張部を広げなくても…と思ったりもしましたが、実はこの部分のポケットのチャックは、拡張部分を開けないと出てこないんですよね。なので、まあ厳密に言えば、拡張部分を半開すれば入れられなくはないですが、使う時は素直に全部拡張するかな。

拡張部分にある収納ポケット

そして、もう1つ、購入の決め手にもなったのが、この前面にある収納スペース。

深さ的には16-17cm程なので、それほど大きくはないのですが、むしろこのサイズがいいんです!。

というのも、BackLightEliteの唯一の不満点が、ちょっとしたポケットがなかったこと。もちろん、上部や側面にはあったのですが、上部は生地が薄いのでバックを倒すときに衝撃が加わる可能性があり、ちょっと入れにくい。側面部も同じだし、ここはここで中途半端に大きいので、ちょっとしたものを入れるには微妙でした。

そんなこともあり、サーキットでは別にサブバックを持参していて、それに交換バッテリーやメモリーなどの小物を入れて運用していました。当初はそれでも問題はなかったのですが、最近になって、それすら肩への負担が出てきていて、何とかメインバッグ側に小物を入れて、サブバック無しで挑めないかと考えるようになっていました。

なので、小さいポーチに交換バッテリーやメモリカード、NDフィルターなどを入れてここに入れておけば、撮影中も必要に応じて出し入れが可能。しかも、トロリーバックだから常に自立をしているから出し入れも楽だし、何よりこのスペースに対して衝撃が加わることもない。

不思議と、こういうちょっとした小物入れも、トロリーバックとなるとありそうでないんですよね。

デジタルオーガナイザーはたぶん使わないかな…

また、今回のバックで1つ画期的と思ったのが、このデジタルオーガナイザーバッグ。

他のバックだと左右の出し入れの蓋部分とかに、バッテリー収納や小物収納が出来るけど、トロリーバックはそれができないから、別にしてサイドポケットにぶっ挿してしまえ。ただ、無くなったらいけないから、ヒモは付けておこうという発想。

個人的には、発想自体はスゴイ画期的で、「こういう作戦があったか!」という思いすらあります。

ただ、如何せん、これはサイズ的にデカすぎ。これが半分~2/3ぐらいのサイズだったら使うだろうけど、ちょっとこれは使いにくい💦。

とはいえ、先程も言ったとおり、発想自体はとても優れているので、小さいスリムなテックポーチがあったら試してみてもいいかなと思っています。まあ、先程の収納スペースだけで事が足りるかというところもこの辺りの運用に直結してきそう。

バックパック機能はとりあえず必要十分

そして、このトロリーバックの注目点は、バックパック機能にもなること。私的には、どうしてもピットウォークやグリッドウォークの時にトロリーバックというのは難しいので、背負えるというのが必要なポイントでもありました。

ほかの似たようなトロリーバックと少し違うのは、ベルトを収納している部分が完全にポケット状になっていること。なので、先にも紹介したとおり、この状態でベルトをひこずらないので、とりあえずここを開けた状態でトロリーバックとしても使いながら、とっさの時は背負うことも出来る。もちろん、チェストベルトもあるので安心。

もちろん、背負い心地は専用のバックパックと比べるのは酷ですが、言い方を変えれば思ったよりも悪くない感じ。強いて言えば、POV撮影用のアタッチメントを装着したまま収納出来るのか…という点は今後検証が必要ですが、悪くなさそうな予感。

欠点もいくつかある

基本的にはメリットの多い今回のトロリーバックですが、デメリットというか弱点もいくつかあります。

サイドの三脚・一脚固定がフック式

真っ先に思ったのは、サイドのポケット部分に三脚や一脚を入れた際の引っかけがフック式という点。

私の場合、サーキットで使うとなると一脚を入れるというのがほとんどになると思いますが、落下を防ぐためのバンドは付いているのですが、それがフック式という残念な仕様です。1日で数回しか脱着しないとはいえ、ここは普通にバックル式にしてほかった。なので、さっそく手持ちにあったバックパックのチェストベルト用のバンドで代用しています。時間が合ったら、改めてキチンとしたベルトを用意しようと思っています。

ストラップ用の引っかけが邪魔

このバック、何カ所かに機材を固定するためのアクセサリーストラップ用の輪というか引っかけがあるのですが、これが割と邪魔で、特にハンドルを出す部分のファスターと干渉しています。しかも、バックの縫う関係上、どうにも輪がファスナー側に倒れたような感じになっているのでなおさらです。

これに関しては、正直解決策としては輪と輪を何かしらで結んで内側に意図的に倒すようにするぐらいしか考えられないのですが、まあ通常使う時はファスナーを開けっぱなしにしておけば、それほどストレスはないのかも知れませんが…

ちょっとツメ傷が付きやすい?

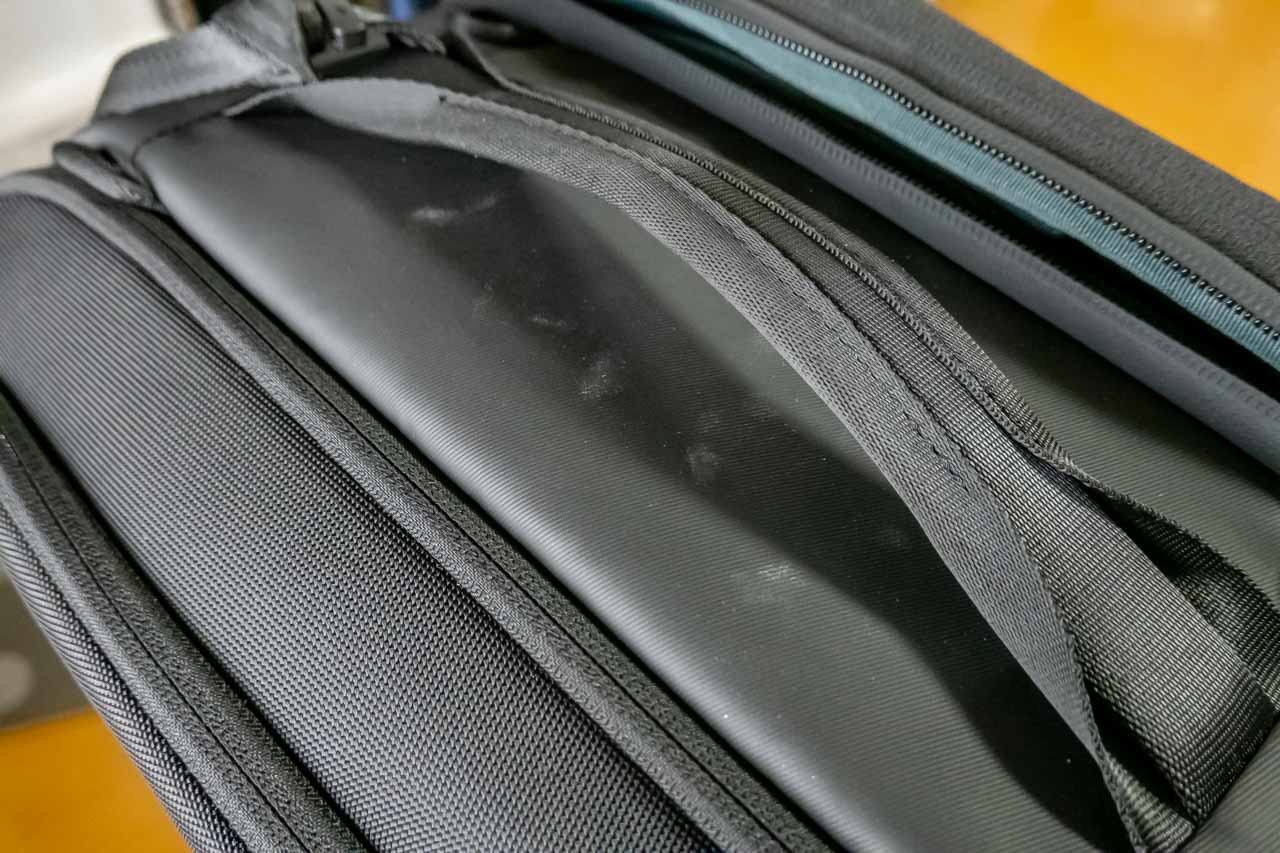

そして、開封してアレコレ写真を撮りながら少し気になったのは、思いのほか傷というか汚れが付きやすいこと。もしかしたら、自分の手が汚れていたのかとも思いましたが、そうでも無さそうで…。

もちろん、生地からして、拭いたらすぐに撮れるような感じではあるのですが、特にこの写真のように上部の持ち手部分はよく使うことになるので、少々心配な感じはします。あとは、先にも出てきたサイドポケットの部分。ここは一脚がバッグに擦れたりすると、もしかしたら跡のようなものが付く可能性も何となくありそうな気がします。

実戦投入レビュー

ということで、購入してから1週間のタイミングで、早速12/7-8に行われたSUPER GT Rd.5 鈴鹿最終戦に持参をしてきました。冒頭にも述べていたとおり、岡山国際サーキットはもちろんですが、鈴鹿サーキットは駐車場からメインゲートまでもそこそこある上に、メインゲートからコースまでもさらに遠く、さらにヘアピンまで行こうものなら相当な距離があるので、それがトロリーバッグで鈴鹿戦に参戦出来るというメリットは極めて大きいのは当初からもくろんでいました。

基本的な利用形態はこんな感じ。今回は、デジカメ(RX100m7)とスマホは腰ベルトに付けたケースに収納していましたが、それ以外のものはすべてこのバックに詰め込みました。

そして、サイドのポケットは、片方にお茶などのドリンク、もう片方に一脚を刺しています。これ自体は、以前のBackLightEliteの時と運用は同じです。

ただ、一脚の固定は、これも先にも述べたとおり、既存のフックだと着脱が煩わしいので、ちょうど100円ショップにいい感じバックルのものがあったので、それで代用しました。これが思いのほかいい感じ。

ちなみに、どちらに一脚を刺すのかは自由かもしれませんが、ハンドルを前にして運ぶことが多いので、それを思うと左側に付けた方が自分の側に来るので周囲の人に迷惑になりにくいかなと思います。

そして、10Lの拡張スペースにいつもの携帯椅子を収納。やっぱり、このバッグの良さの1つはここだと思います。ただ、欲を言えば、この拡張スペースのファスターは片開きタイプなので、これが両開きだったら良かったのに…と思ったりはします。

なお、ハンドルが入っている部分はズボッと開いているのではなく、蓋がしてあるような形になっているので、ハンドルを出している状態であれば、この部分にちょっとした小物を置くことは可能です。

また、今回の鈴鹿戦の決勝日はたまに小雨がパラつくような天候だったのですが、やはりこういった生地は天気の急変には心強いです。最期には表面はそこそこ濡れましたが、もちろん中の機材は大丈夫。

このバックの少ない欠点の1つであるハンドルが大きすぎて、サブバックなどをハンドルに取り付けられないという問題がありますが、それに関しては、余っているベルトをカバンにグルッと巻くように取り付けて代用しました。このバック自体は、ホテル宿泊時だけなのでこれでいいですが、それ以外の時は簡単に引っ掛けられるようなフックを用意したりした方がいいかもしれません。

そして、肝心な使い勝手の面ですが、これまで宿泊時のトロリーバックは持っていましたが、カメラバックとしては2輪タイプしか持っていませんでした。2輪タイプは車輪が大きく、転がりはいいですし、立てて置くと動かなくて安心なのですが、運ぶときは必ずバックを傾ける必要があり、スペースが広ければいいのですが、狭いところを移動するには少々不便でした。その点、今回のバックは4輪タイプなので、普通に平地ならば立てた状態で身体の真横で運べるので、とてもスムーズです。とはいえ、さすがに坂道を上るような時は、カバンの重量もあるので、2輪タイプのように傾けて運んだ方が都合が良かったです。

また、実際に運んで感じたのは、下り坂での場面。当たり前ですが、坂道とは逆でカバンは自然と坂を下っていくので、感覚としては犬の散歩で引っ張られていくような感じになります。程度の問題ではありますが、少々であれば引っ張ってくれて楽に歩ける感じですが、あまりにもドンドンと進むと自分のペース以上に進むので疲れてしまうという面は多少ありそうです。

出し入れに関しては、思いのほか立てた状態でも出し入れが簡単にでき、バッグを横に倒して出し入れをしたのはそんなに無かったです。なので、バッグが汚れるという感じもないです。ただ、どうしても下段の方は出し入れがしにくくなるし、今回はあくまでボディ2つにレンズは1本だけだったので、まだ容量の余裕はあった方ですが、これに35-150mmやフラッシュを入れると余裕が無くなるし、これにさらにレインカバーやポンチョを持参するとなると、なおさらです。

その点を考えると、今回は使いませんでしたが、付属のデジタルオーガナイザーや何かしら別のポーチも活用するなどの収納の工夫をしていく必要がありそうです。